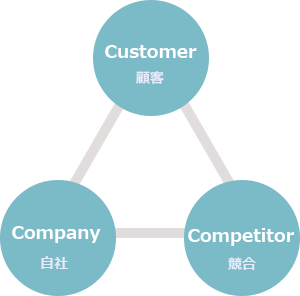

「3C分析」とは、Customer(市場・顧客) Competitor(競合) Company(自社)の3つのCを分析で、企業を取り巻く環境を明らかにし、今後の経営戦略を導き出すための有効なフレームワークです。顧客ニーズや競合の動き、自社の強みや弱みを分析することによって、最適な意思決定につなげるためのものです。

良いものを作れば売れる時代は終わり、現在は自社の環境や自社を取り巻く環境を分析した上でマーケティング活動に取り組む必要があります。

そこで今回は、3C分析とは何か、3C分析のマーケティング上の目的と実際の分析方法、さらに成功させるポイントまで詳しくご紹介します。

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

3C分析とは?

3C分析とは、

- Customer(市場・顧客)

- Company(自社)

- Competitor(競合)

という3つの「C」について分析する方法で、事業計画やマーケティング戦略を決定する際などに用いられます。

その昔、マッキンゼーの経営コンサルタントだった大前研一氏が自著『The Mind of the Strategist』(1982年)の中で3C分析を提唱し、世界的に広く知られるようになりました。

同著では、市場・顧客、自社、競合の立場の異なる3つの視点で分析し、戦略立案をする方法とその効果を解説していて、この3つの視点の関係を「戦略的三角関係(strategic triangle)」と呼んでいます。

マーケティング戦略を決定する際、自社ではコントロールできない外部環境と自社の内部環境の両面から見ていく必要がありますが、3C分析では外部環境として「市場・顧客」「競合」、内部環境として「自社」を分析対象とします。

3C分析のマーケティング上の目的

3C分析のマーケティング上の目的は、市場・顧客、自社、競合のそれぞれの分析からKSF(Key Success Factor:成功要因)の発見につなげることです。KSFを導き出せば、事業の成功に向けて進むべき方向性が見えるようになります。

自社と外的要因を照らし合わせることで、自社の強みや弱みが抽出できるため、最も効率的なマーケティング活動に集中できるのです。

また単に分析して終わりではなく、マーケティング戦略に生かすための知見を得ることが目的だと理解しておきましょう。

3C分析活用のタイミング

3C分析は、新規事業の立ち上げ時や、事業戦略の改善、事業撤退の判断をする際に活用されます。

このようなシーンでのマーケティング戦略策定プロセスには、複数のステップがあり、その中で様々な分析手法を活用します。そのプロセスの中で初めに行うのが「環境分析」です。3C分析は、この環境分析の中で活用されます。

- マーケティング戦略策定プロセス

-

- 1.マクロ環境分析

(PEST分析)

↓ - 2.ミクロ環境分析

(3C分析・5フォース分析)

↓ - 3.戦略分析

(SWOT分析)

↓ - 4.重要成功要因(KSF)の設定

(クロスSWOT分析)

↓ - 5.マーケティング戦略立案

(STP分析)

↓ - 6.実行計画の立案

(マーケティングミックス)

- 1.マクロ環境分析

3C分析の手順

ここからは、実際に3C分析を行う方法を解説していきます。

1.市場・顧客(Customer)の分析

近年のマーケティング活動は顧客視点で進める必要があるため、最初に分析すべき対象は市場・顧客です。

市場や顧客を知らないままでは自社の評価もできないため、まずは市場規模や成長性、顧客ニーズといった顧客の購買意欲や能力を分析します。

- Customer(市場・顧客)の分析項目

-

- 市場の規模

- 市場の成長性

- 顧客ニーズ

- 消費行動

- 消費人口

上述したように分析の際は、マクロ分析とミクロ分析という2つの分析を行います。

・マクロ環境分析(PEST分析)

マクロ分析は巨視的観点からの分析であり、PEST分析がフレームワークとしてよく使われます。PESTとは4つの外部環境の頭文字を取ったもので、それぞれ下記の様な要因を指します。

- Politics(政治):政治動向、規制緩和、税制、法改正、デモなど

- Economy(経済):消費や景気の動向、為替や金利の動き、経済成長率など

- Society(社会):少子高齢化、多様化、トレンド、消費者志向の変化など

- Technology(技術):技術革新、特許、インフラ、IT化、情報時代など

これらの外部要素は、企業にとっては機会となり、別の企業にとっては脅威となります。しかし社会的な要素のため、自社の意向でどうこうできるものではありません。

分析したマクロ的な要素が、自社にとってどのような影響があるのかを把握し、予測される今後の動向や時代のニーズに、自社の戦略を合わせることが重要です。

・ミクロ環境分析(5フォース分析)

一方、微視的分析とも呼ばれるミクロ分析は、特定の業界が自社のビジネスに与える影響を分析するものです。下記の5つの脅威となる要因を分析する5フォース分析がよく用いられます。

- 新規参入の脅威

- 業界内の敵対関係の強さ

- 代替品の脅威

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

競合間の力のバランスや関係性を分析することで、自社を取り巻く脅威を明らかにして、収益性を高めるための戦略立てに役立ちます。

2.競合(Competitor)の分析

次に競合の分析を行います。売り上げや社員数、市場シェアをはじめとする競合の状況、競合の製品やサービスの強み・弱みを分析します。

- Competitor(競合)分析項目

-

- 競合のシェア

- 競合の業界ポジション

- 新規参入、代替品の脅威

- 競合となる同業企業

競合他社のビジネスについては「結果」と「要因」の2軸で分析を行うと良いでしょう。

・結果に対する分析

「結果」は、競合企業の売上や利益率、市場でのシェア、顧客数といったビジネスでの明らかな成果が挙げられます。併せて、競合企業の資産の活かし方がわかる、社員1人あたりの売上や、顧客単価などにも着目しましょう。

・要因に対する分析

「要因」は、結果が出た背景や効率について分析します。販売ルート、営業体制、製造工程、新製品の開発、顧客サポートなど、様々な側面から、競合企業の仕組みを明らかにし、高い売上を上げるためのポイントを探します。

また、分析の際に注目したい競合のビジネス結果が成功と言える場合、明らかになった競合の「結果」と「要因」から、売上をどのように高めているか、優れた部分を継続的に学び、自社のマーケティングに取り入れましょう。これをベンチマーキングと呼びます。

ベンチマーキングの一例として、1980年代に米国ゼロックス社がL・L・ビーンの倉庫業務とアメリカン・エキスプレスの請求回収業務のベンチマーキングを行い、業務効率化やコスト削減を実現した話は有名です。

特許失効に伴って複写機市場での競争力を失い深刻な経営不振に陥ったゼロックス社は、ベンチマーキングで大きな成果を収めるだけでなく、結果を公開して、ベンチマーキングの普及に貢献しました。

3.自社(Company)の分析

3つ目は自社の分析です。ここまでの分析をもとに、自社の経営戦略を立てていきましょう。

市場・顧客の変化と、その変化に対して競合がどのように対応しているのかを、自社と比較しながら、自社について把握します。

経営資源、売上高、市場シェア、収益性、販路、技術力、組織力など、様々なポイントに着目し、自社の強みと弱み、KSF(成功要因)を導き出しましょう。

- Company(自社)分析項目

-

- 自社の企業理念やビジョン

- 自社製品の売上

- 自社の市場シェア

- 収益性

- 販路

- 経営資源

・戦略分析(SWOT分析)

ここで用いられる分析手法がSWOT分析です。SWOT分析は企業内外の環境を「Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)」の4つの観点から分析するものです。

またSWOT分析は、あくまで「状況把握」であり、有効な戦略の立案を行うことは難しいため、SWOT分析後にクロスSWOT分析を活用し、具体的なマーケティング戦略の立案を行います。

・KSFの設定(クロスSWOT分析)

クロスSWOT分析は、SWOT分析で洗い出した「強み」「弱み」「機会」「脅威」をそれぞれ掛け合わせることで内部環境と外部環境の市場分析を行います。さまざまな角度から自社を客観的に判断し、KSFとなる要素を抽出することができます。

- 強み×機会:強みを生かして機会を最大化する方法

- 強み×脅威:強みを生かして外部の脅威に対処する方法

- 弱み×機会:弱点を克服して機会を活用する方法

- 弱み×脅威:弱点を克服して外部の脅威に対処する方法

SWOT分析もクロスSWOT分析も、書き出す項目に重複や漏れがないことを確認しておくことも大切です。

「SWOT分析とは?マーケティングでの目的と活用事例を紹介」

3C分析を成功させる3つのコツ

3C分析を成功させるには、分析に必要な情報の量や質が重要となります。ここでは、情報収集時に意識しておきたいポイントについてご紹介します。

情報は「事実」のみを集める

3C分析を成功させるには、希望や憶測ではなく「事実」情報のみを集めることが重要です。社内から情報を集める場合にも、その情報が、意見や解釈となっていないか見極める必要があります。

また、自社を分析する際には希望的観測が入りやすいため、客観的な情報を集めることを意識した情報収集を行いましょう。

自分の足で情報を集める

顧客を分析する際はインターネット上の情報だけでなく、自分の足で情報を集めることが大切です。直接顧客にヒアリングしたり、アンケート調査を実施するなど、顧客の生の声を聞ける方法で情報収集を行いましょう、

既存顧客の情報を収集

自分の足で情報を集めることが基本ですが、社内で集められる既存顧客情報も貴重な情報源となります。とくに、直接顧客との対話が多い営業担当者からはリアルな顧客の声を集めることができるでしょう。

おわりに

今回は、3C分析とは何か、3C分析のマーケティング上の目的と実際の分析方法についてご紹介しました。

3C分析は、自社と自社を取り巻く外部の現状が整理でき、今後の戦略に大きく貢献します。実際に手を動かしてみるとなかなか難しいことがわかると思いますが、時代に合った企業活動で、収益を上げていくために、試行錯誤しながら取り組んでみてください。

参考までに、3C分析は市場・顧客、自社、競合を分析対象としたものですが、3Cに流通(Channel)を加えた4C分析、3Cに協力者(Collaborators)と背景(Context)を加え5C分析といった分析方法もあります。

分析対象を広げるとコストや時間もかかるため、まずはマーケティングに3C分析を試された後のフレームワークとして、活用してみてはいかがでしょうか。