マーケティングオートメーション(MAツール)とは、見込み顧客(リード)の獲得~育成や、営業がアプローチすべきリードの抽出といったマーケティング活動を自動化・効率化し、生産性を向上させながら商談獲得数を最大化するツールのことです。

この記事では、これからマーケティングオートメーションに取り組む方が迷わずに済むように、基礎知識からMAツール選定のポイント、運用のコツまでわかりやすく解説しました。ぜひ、最後までご覧ください。

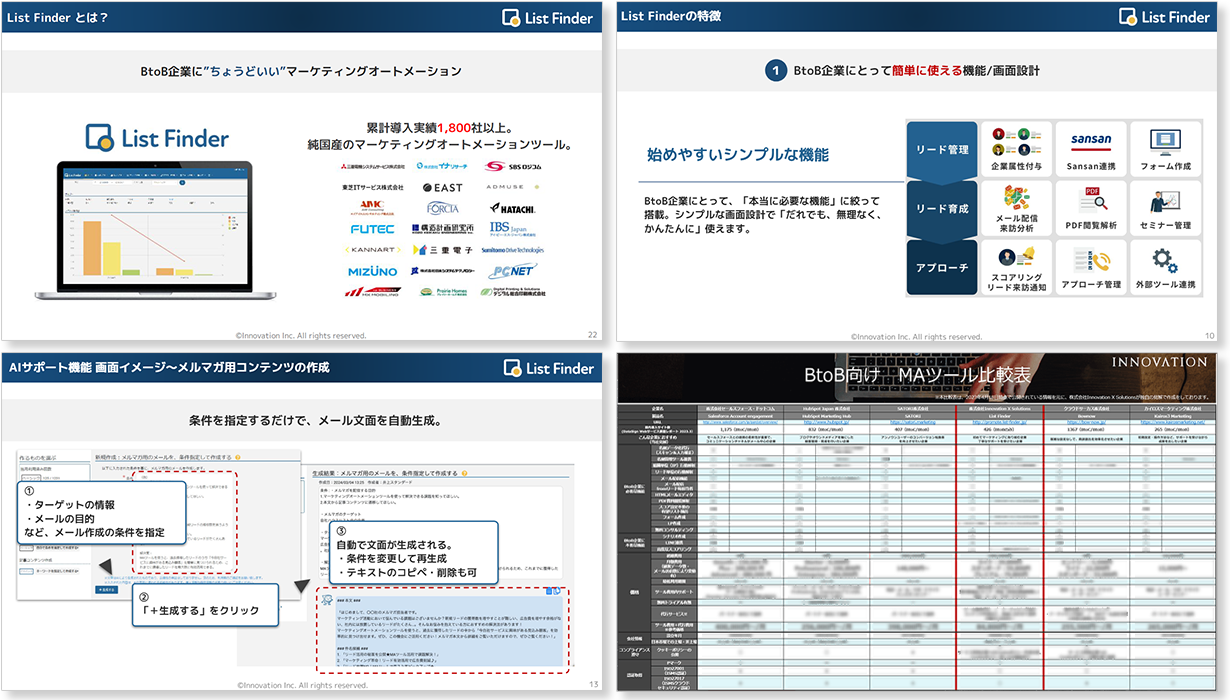

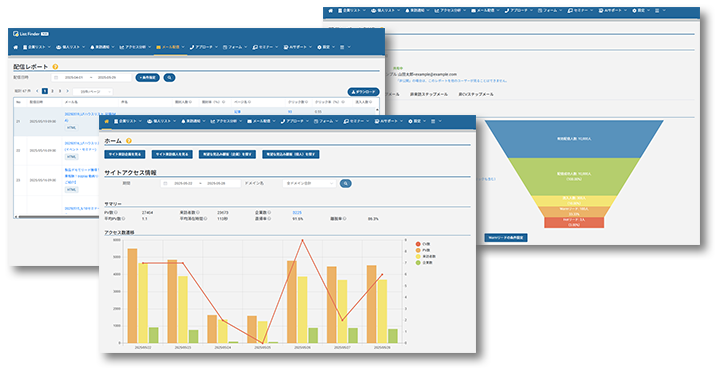

また以下では、初心者の方でも簡単に使えるMAツール『List Finder』の資料がダウンロードできます。ぜひこの機会にダウンロードしてご活用ください!

List Finder 資料ダウンロード

List Finderの概要資料をダウンロードできます。

この資料ではプランごとの機能・価格や、サポート体制などをまとめています。

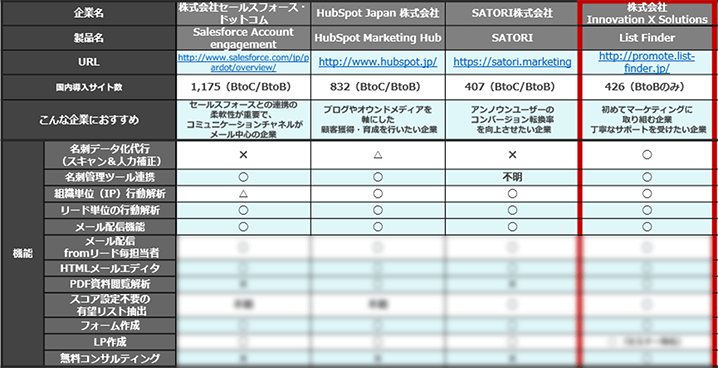

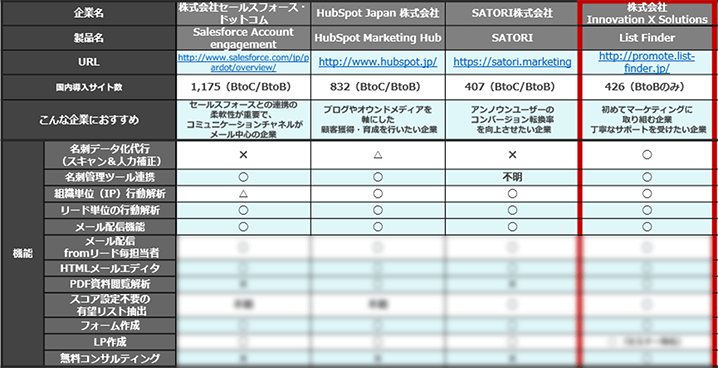

さらにダウンロードいただくと「価格」「サポート内容」「セキュリティ」など、『33項目』で比較・検討できる資料もご用意しております。

Contents

- マーケティングオートメーション(MA)とは

- マーケティングオートメーション(MA)でできることとは。具体的に何を解決できる?

- マーケティングオートメーション(MA)の機能

- マーケティングオートメーション(MA)の導入効果・メリット

- マーケティングオートメーション(MA)とSFA/CRMの関係

- マーケティングオートメーション(MA)の導入事例

- マーケティングオートメーション(MA)を導入するデメリットとは?

- マーケティングオートメーション導入~運用の流れ

- マーケティングオートメーション(MA)ツールを比較するポイントは?

- ポイントは「自社にとって本当に必要な機能は何か」

- マーケティングオートメーションは自社の課題解決を支援するもの

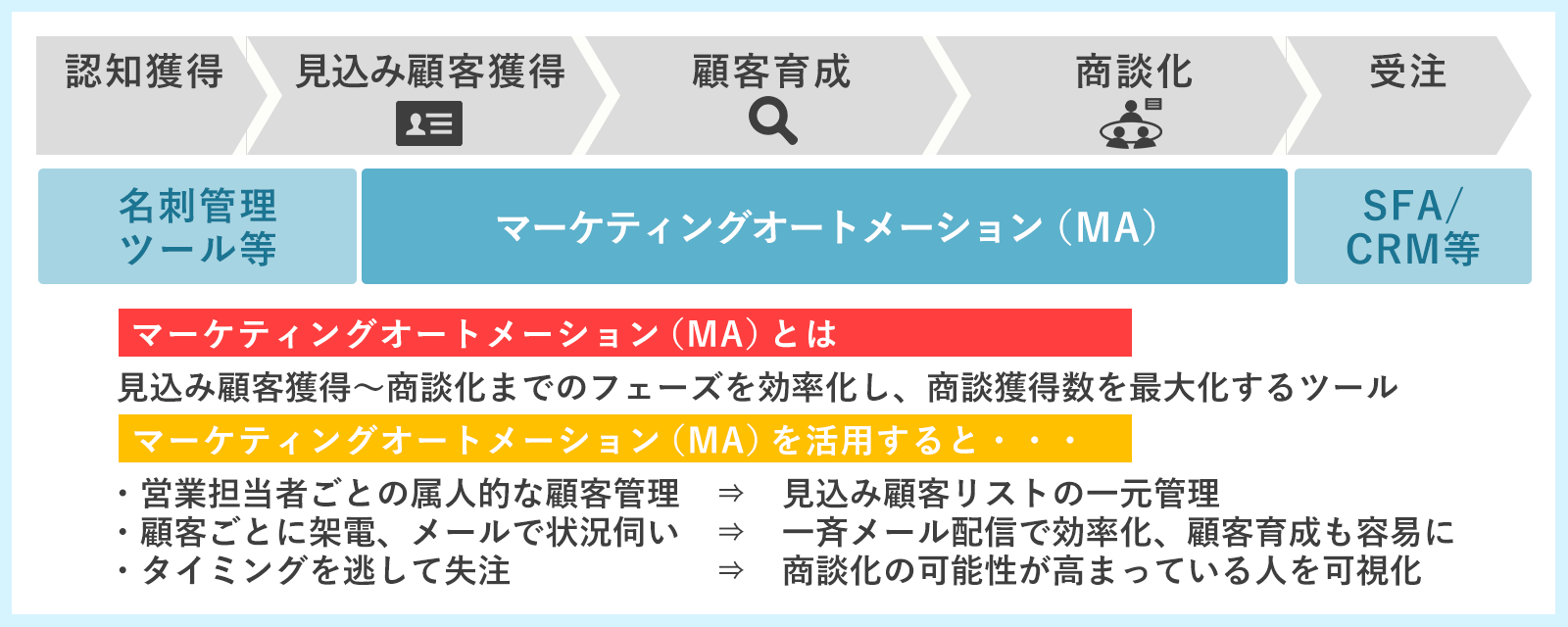

マーケティングオートメーション(MA)とは

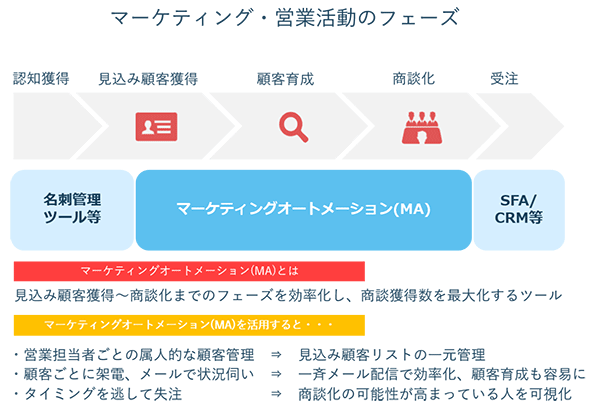

マーケティングオートメーション(MA)とは、見込み顧客情報の獲得~商談化までのフェーズを効率化し、 商談獲得数を最大化するツール です。

企業が受注数を増やすためには、1件でも多くの商談機会を持つことが大切です。しかし、イベントで名刺交換した方や直接お問い合わせしてきてくれた方全員が、すぐに商品やサービスに興味を持ち商談に応じてくれる訳ではありません。

情報収集を重ねて競合商品と比較を行い、予算や購入時期等の条件が整って初めて商談化する段階にたどり着く場合がほとんどです。特にBtoBにおいては初回接触から商談化まで数年かかることもあります。

そのため、見込み顧客一人ひとりと定期的に連絡を取り続け、準備が整う瞬間を待つ必要があります。しかし、営業担当者が数百~数千人の見込み顧客に電話で状況伺いをし続けるのは効率が悪いため、商談化のタイミングを逃してしまい、その結果競合商品の購入が決まってしまうこともあります。

マーケティングオートメーション(MA)を活用すれば、見込み顧客リストをツール上で管理しながら一斉メール配信で連絡を取り続け、商談化の可能性が高まっている人を可視化することができます。人力で行えば膨大な工数がかかるマーケティング・営業活動の工程を、その名の通り自動化・省力化することで、商談獲得数の増加に寄与できるのです。

マーケティングオートメーション(MA)が普及した背景

マーケティングオートメーション(MA)の導入企業が増え始めたきっかけは、インターネットの普及と、それに伴った法人営業の手法の変化でした。

そして現在では、日本国内での労働人口の減少に伴う人手不足や働き方改革の推進、営業のDX(デジタルトランスフォーメーション)化を理由として、マーケティングオートメーション(MA)導入を検討する企業が増えているのです。

コロナ禍や世界情勢の悪化などの影響もあり、企業経営は厳しさを増しています。長らくメスが入れられてこなかった法人営業のやり方そのものを見直そうという意識が高まっているのです。

もう迷わない!主要MAツールを

33項目で徹底比較【2025年最新版】

"MAツール比較表"を見る save_alt

初めての導入でも安心!

気軽に使えるフリープラン

まずは無料で使ってみる keyboard_double_arrow_right

マーケティングオートメーション(MA)でできることとは。具体的に何を解決できる?

マーケティングオートメーションが普及した理由に触れたうえで、ここではマーケティングオートメーションツールがどういったことができるのか、具体的に何を解決できるのか解説します。

記事の冒頭でもお伝えした通り、マーケティングオートメーションとは、見込み顧客情報の獲得~商談化までのフェーズを効率化し、 商談獲得数を最大化するためのツールです。

マーケティング・営業活動の工程の中でも、主に以下の3つの業務・活動を効率化してくれます。

- 見込み顧客リストの一元管理

- メールによる見込み顧客との継続的なコミュニケーション

- “今、サービスを検討している”顧客の抽出

これらは、多くの企業が「やる必要がある」と思いながらも、人手や時間が足りず実施できていなかったり、Excelやスプレッドシート、紙での煩雑な管理の結果、実施はしていても思うように売上につなげることができていない活動です。

マーケティングオートメーションがあれば、見込み顧客リストを管理しながら一斉メール配信で連絡を取り続け、商談化の可能性が高まっている人を可視化する一連の流れを1つのツール上で完結できるため、短時間かつ少人数で売上を伸ばすための活動を手軽に実施できるようになるのです。

ここまでの説明では、まだイメージがつきにくいかもしれません。マーケティングオートメーションを利用することで具体的にどのようなことが解決できるのか見ていきましょう。

もう迷わない!主要MAツールを

33項目で徹底比較【2025年最新版】

"MAツール比較表"を見る save_alt

初めての導入でも安心!

気軽に使えるフリープラン

まずは無料で使ってみる keyboard_double_arrow_right

マーケティングオートメーション(MA)が解決できる課題事例

マーケティングオートメーションが解決できる課題事例を具体的に紹介していきます。

「知らぬ間にコンペ負け」状態になってしまう

マーケティングオートメーションを使用せず、顧客から連絡が入った段階では、ほとんどの場合、既に比較検討に入っているパターンが多いといえます。

そのため、顧客の検討タイミングに入ることができなければ、商品の購買につながることはないといえるでしょう。

例えば、顧客のニーズを捕まえられなかった場合には、以下のようなパターンが考えられます。

- 相談が来たものの、他社の方が優先順位が高い

- 商品の性能や使い勝手として勝っているのに他社で決まってしまった

- 顧客のニーズが顕在化しても対応できず、商談を逃す

マーケティングオートメーションを活用した場合、顧客からはっきりとした連絡がなかったとしても、その行動を可視化することができます。

Webサイトの訪問や資料のダウンロードなどの行動がわかるようになるため、商品やサービスが比較されている段階で営業によるアプローチでフォローできるようになるでしょう。

見込み顧客との接触履歴が追えない

1回の展示会出展で1,000枚以上の名刺を獲得できたとしても、その中で直近の導入検討に進むのはほんの一握りです。また、展示会以外で集まったリストなども有効に活用するためには、営業担当か頑張るだけではフォローアップできません。

また、展示会などで名刺交換した人が自社開催セミナーに参加したとしても、見込み顧客リストが点在している状況ではそれを検知することができません。場合によっては、適切なフォローができずナーチャリングさえも不可能となる可能性もあります。

マーケティングオートメーションで見込み顧客を一元管理できていれば、「誰と、どこで、何回接触したか」をダブりなく管理でき、見込み顧客の接触履歴を適切に管理することが可能です。

マーケティング担当者の生産性が上がらない

マーケティング担当者のスキルだけでは、Webサイトの来訪ページやこれまでの接触履歴に合わせて文面をカスタマイズしたメールマーケティングに取り組むことは不可能だといえるでしょう。

メールマーケティング一つをとっても、一斉送信だけでなく、シナリオをふまえたステップメールなど多数の種類があり、その全てをマーケティング担当者のみで検討する時間はありません。加えて、マーケティング担当者の業務の根幹は、マーケティングによる売上の確保や支援であるため、メールマーケティングだけに時間を割くことも現実的ではないといえます。

加えて、データを毎回手作業で集計してリストを作っていては非常に大きな工数が発生し続け、マーケティング担当者の生産性は上がりません。

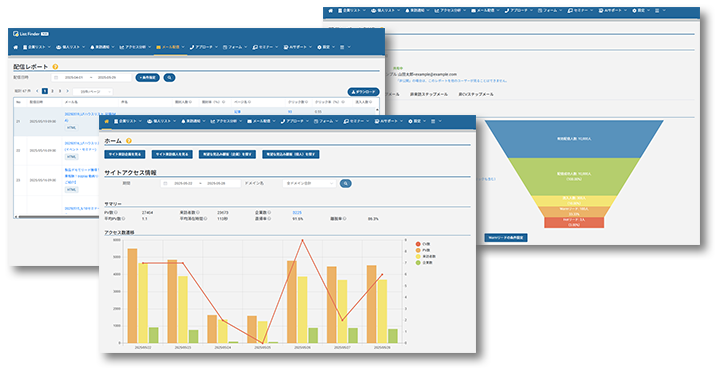

しかし、見込み顧客リスト管理、メール配信機能、Webサイトの来訪解析が一体になっているマーケティングオートメーションツールを利用すれば、特定の条件に合わせたメール配信リストの作成を自動で行うことが可能です。

マーケティングオートメーションの有効活用によって、マーケティング担当者の大きな工数削減につながり、より多くの施策に取り組むことができるようになるでしょう。

闇雲な営業アプローチで、有効な商談が生まれにくい

新規開拓を行う営業担当者にとって、有効な商談を生み出すアポイント率の向上は非常に重要です。しかし闇雲なアプローチを続けていても、アポイント率の劇的な向上は難しいでしょう。

闇雲なアプローチでは下記のようなデメリットが発生することもあります。

- タイミングの悪い営業による商談の消失

- ニーズを上手く掴めず、他社のサービスに決まってしまう

- 最悪の場合これまでの付き合いが無くなる

マーケティングオートメーションでは、「今、サービスを検討している見込み顧客」の検討段階の予想がつくため、闇雲な営業は不要となります。そして、購入確度の高い見込み顧客リストにアプローチすることで、アポイント率を大きく向上させることができるでしょう。

BtoB営業を効率化した成功事例をご紹介!

save_alt導入事例集~営業編~

をダウンロードするplay_arrow

マーケティングオートメーション(MA)の機能

続いて、マーケティングオートメーションツールに搭載されている基本的な機能について触れていきましょう。

マーケティングオートメーションが自動化できる作業は、以下の3つに分けられます。

- 見込み顧客情報の一元管理

- メールによる見込み顧客との継続的なコミュニケーション

- 今、サービスを検討している顧客の抽出

そこで、この3つの業務ごとに、マーケティングオートメーションの機能をご紹介します。

見込み顧客情報の一元管理に関する機能

見込み顧客と継続的にコミュニケーションを取るために、社内のリード情報をひとまとめにすることが重要です。

例えば、一元管理するリストとして以下の項目が考えられます。

- セミナーで集めた名刺

- Webサイトで資料請求を行った個人名や企業名

- 直接訪問した際にもらった名刺

- 取引が過去にあった個人や企業名

- 継続して付き合いのある個人や企業名

見込み顧客の情報がまとめて管理されていない場合、複数の条件を満たす顧客などに対して再度アプローチを行ってしまい、トラブルとなることもあります。

加えて、連絡が滞ったことによって商談を消失することも少なくありません。

そのため、マーケティングオートメーションによって一元管理することで、リードに対して的確なアプローチや営業が可能となります。マーケティングオートメーションには、そういった機能が多数搭載されています。

リード一括インポート機能

エクセルや各種システムに蓄積されている見込み顧客情報を、まとめてツールに取り込むことができる機能

フォーム作成機能

フォームを作成する機能。フォーム経由で獲得したリードは自動的にツールに登録される

リードの整理機能

過去の接触履歴や見込み度合いをタグ付けしたり、業種、従業員規模といった属性ごとにリード情報を整理する機能

見込み顧客との継続コミュニケーションに関する機能

見込み顧客とコミュニケーションをとる方法は、BtoB企業ではメールやWebが中心となるでしょう。そのため、マーケティングオートメーションにはメール配信に関わる多くの機能が備わっています。

セグメントメール配信機能

特定の条件に合致するリードを抽出して(=セグメントして、メールを送る機能

HTMLメール作成機能

直感的なドラック&ドロップと文字入力だけで、簡単にHTMLメールを作成できる機能

オプトアウト(受信拒否)管理機能

特定電子メール法で規定されているオプトアウト(受信拒否)の管理ができる機能

個人トラッキング(追跡・分析)機能

自社Webサイトへのアクセス履歴や、流入後のページ遷移などの行動履歴を追跡できる機能

Webコンテンツ作成機能

特別な知識やスキルがなくても、ツール上で簡単にWebページ等を作成できる機能。BtoBにおいては、セミナーの案内ページを作成するケースが多い。

“今、サービスを検討している”顧客の抽出に関する機能

見込み顧客の絞り込み検索機能

顧客ごとのWebサイト上での行動履歴などをもとに、自社サービス検討中の顧客を抽出したり、営業に自動通知する機能

来訪企業解析機能

IPアドレスを元に、自社サイトにアクセスしてきた顧客の企業名を判明させる機能

マーケティングオートメーション(MA)の導入効果・メリット

マーケティングオートメーションの概要や機能を簡単にご紹介してきました。続いて、マーケティングオートメーション導入の効果、メリットをご紹介します。より詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

メリット1:獲得した見込み顧客を「資産」にできる

一度獲得した見込み顧客情報を、全てマーケティングオートメーションツール上に保管し、中長期でコミュニケーションを取ることで、その見込み顧客情報が「資産」になります。

営業に求められる事は売上や受注数等の明確な成果であることが多いため、見込みがわからない顧客への継続的なアプローチは後回しになり、営業個人で保管し、眠らせたままの顧客情報が多く存在していました。

しかし見込み顧客における購買可能性は都度変化しているので、最適なタイミングで営業がフォローする仕組みができれば、見込み顧客情報は大きな資産になります。

マーケティングオートメーションツールの導入により、組織化・仕組み化がされ、中長期で売上を向上するための土台が作られるのです。

メリット2:今まで受注できなかった案件・商談を獲得できる

今まで営業が見逃していた見込み顧客を、商談につなげることができるようになります。

マーケティングオートメーションでのWebやメールを通じたコミュニケーションにより、見込み顧客の状況を見える化し、これまではわからなかった見込み度合いの高まっている顧客が判明させられるようになります。

バラバラになりがちな見込み顧客情報を統合し、継続的にコミュニケーションを取りつつ、有望な見込み顧客を営業に効率的に引き渡す仕組みづくりが可能になるのです。

メリット3:営業の活動が効率的になる

営業一人あたりの生産性の向上が可能です。

これまで営業は、お客様との関係性を築くことにたくさんの時間を投資してきました。しかし、顧客の情報収集の手段はインターネットに大きく変わりつつあります。まだ商談可能性の薄い見込み顧客とのコミュニケーションは、マーケティングオートメーションでのインターネットやメールで行い、営業は商談の可能性が高まった見込み顧客に対応していく事ができるようになります。

そうすることで、営業活動を効率化しつつ、顧客開拓活動を行っていくことが可能になるのです。

メリット4:マーケティング活動が楽になる

複数のツールを別々に使いこなし、マーケティング活動を今まで活発に行なってきた企業は、マーケティング活動が楽になります。

別々に管理していたものが一つのプラットフォームになり、見込み顧客毎に各データが紐づくので、効率的なマーケティング活動を簡単に行えるようになります。複数のツールを使い分ける状態から開放され、データも統合されるという大きなメリットを得られます。

ただ、アメリカではこのメリットにより、マーケティングオートメーションが大きく普及しましたが、日本では元々複数のツールを使いこなしながらマーケティング活動を行っている企業は多くないかもしれませんし、これからマーケティング活動を始めていこうという企業も多いので、「楽になる」という企業は少ないかもしれません。

このように、マーケティングオートメーションの導入で得られるメリットは多くあります。ただ、初めてマーケティング活動に挑戦する企業にとっては、このようなメリットを得られるまでに、なかなかの投資と時間が必要なのも事実です。

しかし、すぐに成果を生む活動には見えにくい、見込み顧客毎に最適なコミュニケーションを行うことは、購買する側の立場を想定してみると、その重要性や価値がわかるのではないでしょうか。

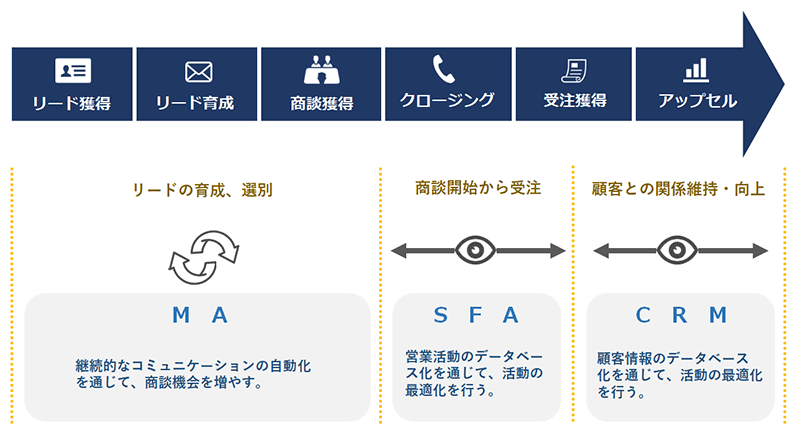

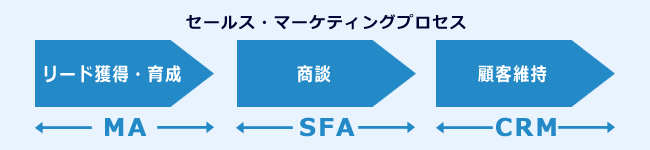

マーケティングオートメーション(MA)とSFA/CRMの関係

マーケティングオートメーションについて情報収集をしていると、あわせてSFAやCRMという言葉を耳にする機会が増えてくるでしょう。

MA・SFA・CRMはそれぞれ異なる特徴を持っており、各ツールには下記の通り、得意とするマーケティングや営業の段階があります。

- MA:リード(見込み顧客)の育成、選別のプロセス

- SFA:商談開始から購買・成約までのプロセス

- CRM:既存顧客との関係維持・向上のプロセス

それぞれのツールが持つ役割をしっかりと理解し、適切に使い分ける事によって、社内の顧客資産を最大限に活用できるようになります。ここでは、各ツールの特徴と活用方法について、簡単に解説します。

MAのできること、特徴、役割

「MA」は以下のような情報をもとに、見込み顧客へのマーケティング活動を自動化します。

- 見込み顧客の属性・要望など

- メール配信履歴

- Webサイト、コンテンツの閲覧状況

- セミナー・イベントなどでの接触履歴

Webを活用し、ユーザーにとって有益な情報を提供することでリード(見込み顧客)の獲得につなげていくインバウンドマーケティングに取り組む企業は増えています。

商談に繋がる見込み顧客を獲得するためには、見込みのあるリード(見込み顧客)に対して、求められる情報を、最適な手段で提供する必要がありますが、こういった継続的なコミュニケーションの自動化に貢献するのがMAツールなのです。

MAツールを活用することで、リード(見込み顧客)の属性情報や、Webサイトへのアクセス頻度、閲覧ページの履歴などを基にして、それぞれのリード(見込み顧客)の見込み度合いが判別できます。

そして、見込み度合いに合わせて、それぞれのリード(見込み顧客)に合わせた最適なアプローチ方法を判断することができます。

MAツールにシナリオを設計しておけば、手動でのアプローチも不要となり、自動的に最適なアプローチが実施され、リード(見込み顧客)の確度を上げるための活動ができるのです。

このように、リード(見込み顧客)の分析と、分析結果を元にした継続的なコミュニケーションを通じて、見込み顧客を「選別する」「育てる」プロセスを自動化できるのが特徴です。

商談の数を増やしていきたいが、対象となる見込み顧客が少ないというマーケティング段階の悩みを持っているのであれば、MAツールの導入が効果的です。

SFAのできること、特徴、役割

SFAはSales Force Automation(セールスフォースオートメーション)の略で、営業担当を支援するためのツールです。

以下のような情報で、営業活動をデータベース化します。

- 見込み顧客の属性情報

- これまでにどのような営業活動をしたか

- その際の反応はどうだったのか

- どのようなアクションを想定しているのか

企業全体での営業活動の効率化、成果の向上に役立つのがSFAの特徴です。

商談からの成約率を上げたい場合や、商談の状況を営業担当者間で共有したい場合は、SFAツールが活躍します。

各商談の詳細をSFAツールで管理することで、営業チーム全体の動きが可視化され、より効率的、効果的な営業活動が可能になります。またSFAツールの活用により、スケジュールの管理や引き継ぎなども容易に行うことができます。

CRMできること、特徴、役割

CRMはCustomer Relationship Management(カスタマーリレーションシップマネジメント)の略で、顧客との良好な関係を構築するためのツールです。

以下の情報で顧客を分析します。

- 顧客ごとの商品の購入履歴

- 意見や苦情要望

- アプローチ履歴

顧客との関係の維持や顧客満足度の向上から、顧客の囲い込み、ファン化に繋がり、ひいては一人あたりの購買額の最大化や、長期的な収益の向上が期待できます。

一度顧客になっても、すぐに解約などで離れてしまう顧客が多い、リピーターを増やしたい、顧客との継続的な関係構築で収益の増加が見込めるなどの場合は、CRMツールが有効と言えるでしょう。

顧客情報を細分化して、セグメントに合わせた適切なマーケティング活動を行い、顧客との関係性を高めて利益を最大化します。また、顧客別の購入履歴を管理したり、商品購入後のフォローをしたりするためにも利用します。

各ツールの効果的な使い方

MA・SFA・CRMはそれぞれ異なる特徴を持っており、それぞれ得意とするプロセスが異なります。そのため、それぞれのツールの特徴や効果を導入する前に検討しておきましょう。

- MA:有望リードの育成、選別のプロセス

- SFA:商談開始から購買・成約までのプロセス

- CRM:既存顧客との関係維持・向上のプロセス

このように、MA・SFA・CRMの各ツールは、それぞれ孤立しているのではなく、マーケティングや営業活動の一連の流れの中で、各段階での取り組みをサポートしているといえます。そして、課題のクリアに最も貢献できるツールを選択することが自社の利益の最大化につながるといえるでしょう。

マーケティングに特化した機能が必要であればMAツールを選択するなど、自社の課題を明確に把握しておくことが大切です。

マーケティングオートメーション(MA)の導入事例

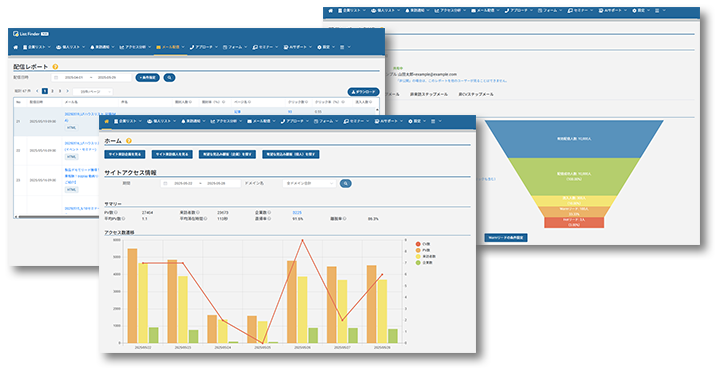

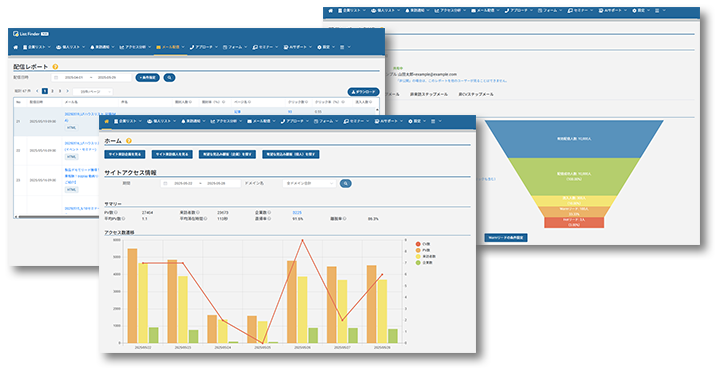

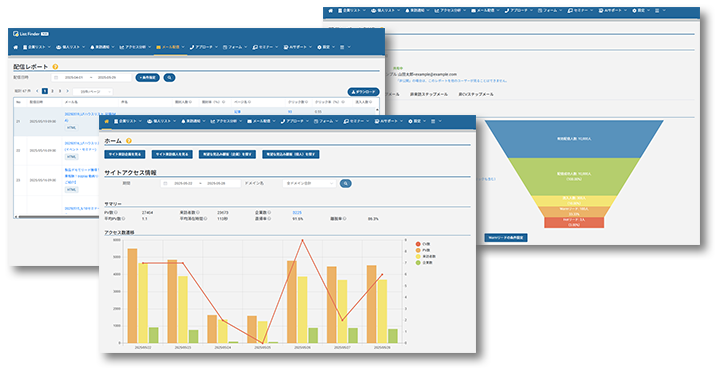

マーケティングオートメーションを実際に導入すると、どのような成果がでるのか2つの事例をみていきます。ここでは弊社のMAツール「List Finder」の導入事例について詳しく解説するので、MAツールの効果の参考にしてください。

ニーズを把握した営業で売上3倍!

これまで新規顧客開拓を経営トップ層による紹介に頼ってきたJBMコンサルタントは、新規顧客からの売上アップが大きな課題でした。

人材育成サービスの特性上、初回訪問でいきなり受注に至ることは少なく、かなり期間をおいてから相談を受けることの多い点から、商談に対するニーズの確認も難しい状況でした。

しかし、List Finderを導入することで、改めて見込み顧客がサービスを検討しているタイミングをつかむことができるようになりました。そのため、「ホットな状態」の営業先と商談数が急増した結果、最終的な売上はList Finder導入前の3倍という結果になっています。

初めてツールを導入する場合、他社の事例を参考にしてみるのも有効な方法です。とくに似た事業内容がある企業を参考にすると、自社に応用しやすいといえるでしょう。

各社の属性や抱えている課題、ツール選定のポイントなどがまとまっているため、自分たちのツール選びにも参考にできるはずです。

List Finderは、BtoB特化で10年間ご提供し続け、これまで1,800アカウント以上の企業様にご導入いただいてきました。導入実績をおまとめしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

導入企業様の成功事例をご紹介!

save_alt導入事例

をダウンロードするplay_arrow

マーケティングオートメーション(MA)を導入するデメリットとは?

先述したようにマーケティングオートメーションを導入することで、マーケティング活動の効率化、成果向上が期待できます。しかし、注意しなければならないデメリットもあります。例えば、下記の項目は各社で対応が必要です。

- 運営体制の構築

- リソースの確保(マーケティング部門だけでなく社内全体)

- 具体的な戦略はツールを頼りにできない

マーケティングオートメーションには様々な価格帯のものがあり、機能もシンプルなものから複雑なものまで多くの種類が存在します。

高度な機能を備えたツールは確かに魅力的であるものの、そのツールを使いこなすには高い知識を持った専任のマーケターが必要な場合もあります。加えて、運用開始できるまでに長い準備期間が必要なことも少なくありません。

自社でそのリソースを用意できない場合は、新たに人員を採用したり、外部からコンサルティングに入ってもらうなどのコストも考慮しなければならない点にも注意が必要です。

高機能なツールは高価というだけでなく、高度な知識や多くの運用リソースが必要となります。また反対に、安価なツールだと思って導入しても、自社の課題が明確でなければ上手く運用できません。そして、サポートが不十分で使いこなせない可能性もあるでしょう。

そのため、自社にとって適切なMAツールを導入しなければ、結果的に莫大なコストが無駄になってしまう恐れもある点に注意が必要だといえます。

マーケティングオートメーション導入~運用の流れ

マーケティングオートメーションを導入するには、課題の確認から関係各所との業務調整など、多くの段階を経て進めていくことになります。そのため、検討開始から導入まで、数か月あるいは1年以上かかることもあるでしょう。基本的な流れを簡単にまとめました。

ステップ1:課題の洗い出し

現状にどのような課題があって、それを解決できるする効果を得られる製品は何かを検討する必要があります。この段階で、導入するのは名刺管理、CRM、SFA、メール配信ツールなど別のツールとなり、マーケティングオートメーションは結果的に不要になることもあります。

ステップ2:導入ツールの選定

マーケティングオートメーションツールを導入することが決まったら、次は導入するツールの選定に移ります。各ツールを比較し、自社に必要な機能を有しているものを探します。

この際、機能の有無だけでなく、その機能で自分たちのやりたいことができるのかが重要です。いくら機能を備えていても、活用しなければ意味がありません。自社で実現したいことを叶えるのに充分な機能であるかどうかも見極めなければなりません。

更に、ツールの価格も非常に大きなポイントです。一般的にマーケティングオートメーションツールはクラウド型の月額課金モデルで提供されているものが多く、長く使えば使うだけコストがかかります。そのため、何でもできそうだからと言って、多機能・高価格な製品を導入してしまうと、必要以上にコストがかさんでしまいます。

不要な機能に対して費用を支払い続けるのは、無駄なコストになってしまうため、注意が必要です。

ステップ3:各種設計とフローの構築

導入が完了したら、マーケティングオートメーションをどのように活用していくのか具体的に設計していく必要があります。具体的には、ペルソナの設計、カスタマージャーニーマップの策定、提供するコンテンツ・クリエイティブの策定といった、マーケティングシナリオを作成していくことになります。

シナリオの設計については、こちらの記事に詳しくまとめてありますので、興味のある方はぜひ御覧ください。

ステップ4:他部署との連携

マーケティングオートメーションは、マーケティング部門のみで運用しても大きな効果は得られません。特に営業部門とは密接な連携が必要です。お互いに何をどこまで実施するのか役割分担を明確にした上で、円滑に情報共有しながら、効果検証を続けていくことが重要なのです。

シナリオの策定やスコアリングなどによって提供されたリードが実際の商談や案件の創出につながっているのか、日々確認しながら進めていくとよいでしょう。

マーケティングオートメーション(MA)導入時のよくある失敗については、以下の記事をご覧ください。

もう迷わない!主要MAツールを

33項目で徹底比較【2025年最新版】

"MAツール比較表"を見る save_alt

初めての導入でも安心!

気軽に使えるフリープラン

まずは無料で使ってみる keyboard_double_arrow_right

マーケティングオートメーション(MA)ツールを比較するポイントは?

自社に合ったツールを選ぶためには、各ツールをしっかり比較する必要があります。前提として、自社の状況や目標を明らかにしておく必要がありますが、それ以外の点で、ツールを比較するときに押さえておきたいポイントをご紹介します。

また、具体的な製品比較をしたい方には以下の記事もおすすめです。

ポイント1:BtoB向けか、BtoC向けか

一口にマーケティングオートメーションといっても、BtoB企業とBtoC企業では重視すべき機能が異なります。

BtoB企業であれば、その商材が高価で、かつ導入までに多くの人が関係することから、初回接触からサービス導入までの期間が長くなる傾向にあります。そのため、メール配信や有望度合いによる絞り込みなど、見込み顧客の育成(リード(見込み顧客)ナーチャリング)機能に重きをおいたツールのほうが良いでしょう。

BtoC企業は、比較的低単価で、かつ導入までの期間が短い傾向にありますが、BtoB企業と比べて顧客との接点(チャネル)が多くなりやすいという特徴があります。そのため、メールや電話だけでなく、アプリやSNSなど様々なチャネルでの接触履歴を一元管理できる機能に重きをおいたツールが向いているといえます。

このように、ビジネスモデルによってマーケティングオートメーションツールの中でも重要な機能は異なります。検討しているツールがBtoB向けなのか、BtoC向けなのかは確認しておきましょう。

BtoB向けとBtoC向けのマーケティングオートメーション(MA)については、こちらにまとめています。

ポイント2:自社のリソースに合っているか

マーケティングオートメーションは導入しただけで成果が出るツールではありません。成果を出すためには運用し続けるためのリソースが必要となります。自社のリソースが、検討中のマーケティングオートメーションを使いこなせそうか、使えない場合は外部のリソースを確保する余裕はあるのか、という観点での比較も重要です。

高機能なマーケティングオートメーションツールを使いこなすには、ペルソナの設定、カスタマージャーニーの設計、それにあわせたコミュニケーション戦略の立案、そしてそれをマーケティングオートメーションの設定に落としていける技術など、非常に高度なスキルが必要です。

マーケティングオートメーションツールの中には、機能をシンプルに絞り込むことで低価格に抑えた、スモールスタートをしやすいものも多くありますので、そういったツールから比較するのも良いでしょう。ただし、安いだけではなく、自社に必要十分な機能を搭載している製品を選ぶことは忘れないようにしてください。

ポイント3:サポートが充実しているか

マーケティングオートメーションの導入後、使いこなせずに投資した工数や費用が無駄になったり、マーケティングに対してネガティブな印象を持ってしまうことは、もっとも避けたい事態です。それを避けるためには、「サポートが充実していて、何かあれば相談できる体制がある」ことが重要なポイントになります。

また、サポートが有料か無料かも、事前に確認しておくと良いでしょう。「ツールの費用だけを見て導入したが、満足に使いこなすには高価なコンサルティングを受けなければならなかった」という場合、ツール導入によってより多くの費用がかかることになってしまいます。

ポイント4:自社同様の業種・規模の企業が導入しているか

自社同様の事業内容や規模の企業が導入しているかどうかは、ツール選定の良い指標になります。見込み顧客の管理やマーケティング、営業にたいして、同じような課題や戦略を持っていることも多いと思われるためです。

どんな企業が導入しているマーケティングオートメーションツールなのか、選定の際のポイントとして参考に確認しましょう。

ここまでの通りツールの選定には、自社の課題や人的リソースに合致しているかがとても重要になります。マーケティングオートメーションを導入したのに、結局メール配信ツールになってしまっている、というお声もよく聞きます。このようなことの無いよう、導入前には十分な選定を行いましょう。

もう迷わない!主要MAツールを

33項目で徹底比較【2025年最新版】

"MAツール比較表"を見る save_alt

初めての導入でも安心!

気軽に使えるフリープラン

まずは無料で使ってみる keyboard_double_arrow_right

ポイントは「自社にとって本当に必要な機能は何か」

マーケティングオートメーションの導入で失敗しないためには、「自社にとって本当に最適なツールを見つける」ということが重要です。集客一つに焦点をあててみても下記のような機能のうち、必要な機能は各社によって異なります。

- ページ生成などの集客機能があるか

- メール配信で、どのような形式でどこまで顧客の動向を把握できるか

- コンテンツや広告配信などの施策の効果を十分に把握できるか

マーケティングオートメーションは、その機能の多さに迷ってしまいがちであるものの、重要なのは、社内における課題をクリアできるのものを選定することです。自社が何に力をいれているのか、新しい施策を実行できるのかなども検討しましょう。

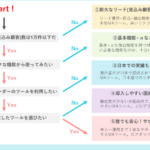

シナリオ設計、スコアリング機能が有効な場合は?

マーケティングオートメーションの代表的な機能の、「シナリオ設計、スコアリング機能」について考えてみましょう。これらの機能を本当に有効活用できるのは、数万単位の大規模な見込み顧客リストを持っている場合です。

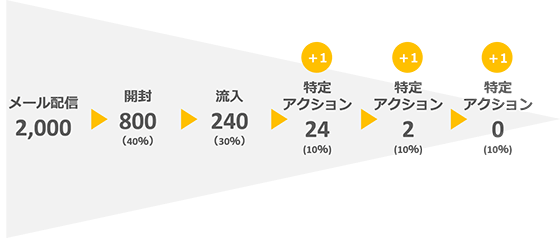

例えば、下の図を見てみましょう。自社の見込み顧客リストが2,000名前後、Webサイト上での特定アクション1回につき1ポイント付与、3ポイントで優良見込み顧客とした場合のモデルケースです。

なお、各ステップでの想定割合は、弊社(及び弊社顧客)の実績を基に算出しています。

1回のメール配信からの開封率が40%、サイトに流入するのが30%とすると、流入者はおよそ240人となります。その内、各アクションをする割合がそれぞれ10%とすると、結果は0人です。

2,000人前後のリストでは、綿密なシナリオ設計・スコアリング設定をした結果、優良見込み顧客が何ヶ月も見つからないという状態になる可能性もあります。この場合、綿密なシナリオ設計よりもメールやコンテンツ配信などの集客に力を入れた方が効率的だといえるでしょう。

また、すでに取引のあるお客様や競合企業のほうが見込み顧客よりもWebサイトに訪れることが多くあるため、「スコアリングで高得点なのは、お客様や競合ばかり」というケースも少なくありません。この場合は、IPアドレスの解析などもふまえて、スコアリングの設定などで対処しましょう。

意識したい「費用対効果・工数対効果」

マーケティングオートメーションを使う上で意識したいのは、「費用対効果」「工数対効果」です。

この場合の効果とは、「受注につながる商談の創出数」となります。下記のような項目は、ツールの効果を示す指標として有効です。

- ツールの機能や価格

- 自社の見込み顧客数

- マーケティング担当者のリソース・スキル

そして、「自社の状況にとって最も費用対効果・工数対効果が高くなるツールはどれか」という観点でマーケティングオートメーションツールを検討してみましょう。

例えば、MAツールの費用や全体的なコストに対して、目的である商談の成立数が伸びた場合には、伸びた要因を詳細に調査することで、MAツールの効果が明確に測れます。

また、コストに対して、商談数に変化がない場合も何が原因なのかをしっかりと把握しましょう。

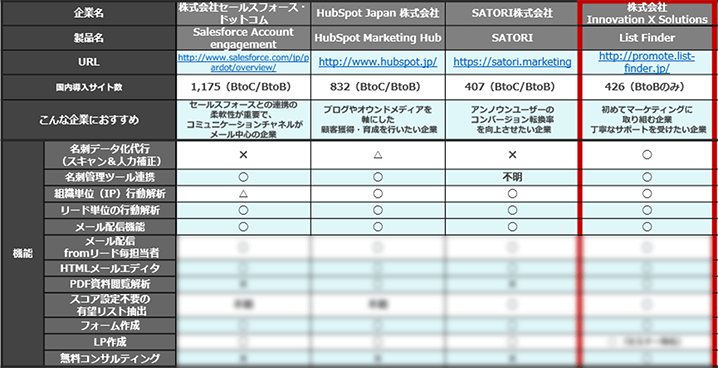

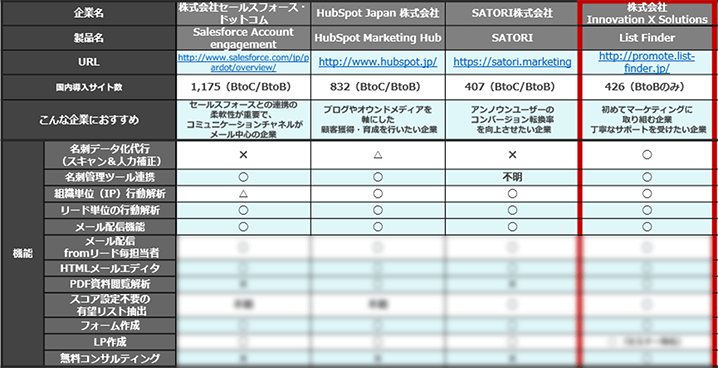

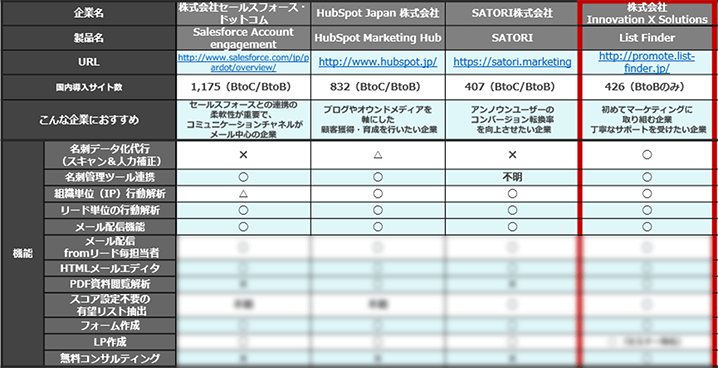

マーケティングオートメーション6社を徹底比較した「2025年度最新版 マーケティングオートメーションツール比較表」つきの資料を無料プレゼントしています。

もう迷わない!主要MAツールを

33項目で徹底比較【2025年最新版】

"MAツール比較表"を見る save_alt

初めての導入でも安心!

気軽に使えるフリープラン

まずは無料で使ってみる keyboard_double_arrow_right

マーケティングオートメーションは自社の課題解決を支援するもの

マーケティングオートメーションは、あくまでも万能のツールではなく、自社のマーケティング施策をサポートするものです。機能の多さやコスト、効果などをふまえたうえで適切に使用していく必要があるといえるでしょう。

また企業としてMAツールを利用する場合、コンプライアンスを遵守する必要があり、メールの内容や送信先も注意が必要です。適正にマーケティングオートメーションを使用し、それぞれの企業の課題をクリアしていくことが企業の利益の向上につながります。

シンプルなツールや多機能のツールでよく比較されるものの、社内の課題を解決できるものであればどちらでも問題はありません。大事なのは、運用コスト(費用や時間)に対して、結果が伴っているという点です。そのためMAツールの導入においては、導入前に課題だけでなく、人員のリソースや将来的な見通しまで含めて運用していく計画を立てることが重要です。