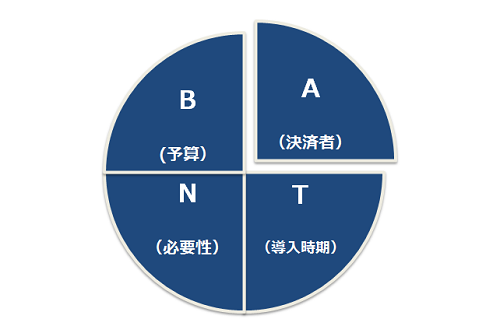

営業活動において、見込み顧客のニーズや導入意欲を正確に見極めることは、商談の成功率を高めるうえで欠かせません。その中でも有効な手法として知られているのが「BANT」です。BANTは、顧客の予算や決裁権、ニーズ、導入時期といった4つの視点から情報を整理し、商談の確度を見極めるためのフレームワークです。

この記事では、BANTの基本から実践的なヒアリングのコツ、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。営業初心者の方はもちろん、商談精度を高めたい方にも役立つ内容です。

- ▼この記事でわかること

-

- BANTの基本的な意味と重要性

- BANTを活用することで得られる営業活動上のメリット

- 実際の営業現場でBANTを活かすための実践ステップとコツ

- 応用フレームワーク「BANTC」「BANTCH」の活用方法

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

BANTとは?営業における重要性と効果的な活用法

まずは、BANTの概要とそれぞれの項目について見ていきましょう。

BANTの基本概要

BANTとは、予算(Budget)、決裁権(Authority)、ニーズ(Need)、購買時期(Timeline)の頭文字を取ったフレームワークです。営業担当者が商談時に顧客の購買意欲を測るために活用されます。

このフレームワークを活用することで、営業担当者は顧客の購入意欲を高め、商談の効率を向上させることができます。具体的には、顧客の予算、決裁権者、ニーズ、購買時期を明確にすることで、適切なタイミングで顧客にアプローチし、最適な提案を行うことが可能になります。

さらに、BANTは営業プロセス全体を効率化し、成約率を高めるための戦略的な要素として機能します。営業チーム全体でBANTを共有することで、組織全体の営業力が底上げされ、より効率的で成果の出る営業活動が可能になるでしょう。

Budget(予算)

顧客がサービスや製品にかけられる予算があるかどうかを確認します。予算が明確であるほど、提案内容の現実味が増し、スムーズに商談を進めやすくなります。

たとえば、具体的な予算感が把握できていれば、過不足のない提案が可能です。予算に応じて提案内容が変わることもあるため、商談が始まったら早い段階で顧客に確認しておくべき項目といえます。

- 予算が不明なままだとどうなる?

- 予算が明らかでないと、提案の方向性がブレてしまい、価格面で折り合わずに失注につながるリスクがあります。また、相手がそもそも購入を検討できる立場かどうかの判断も難しくなります。

Authority(決裁権)

誰が最終的な意思決定をするのかを確認します。商談相手が決裁権者本人か、もしくは意思決定に影響を与える立場であるかどうかが重要です。「社長の意向次第で決まります」など、明確な決裁者が他にいる場合は、その人物との接点が必要です。複数名で意思決定する場合は、それぞれの役割や影響度も把握しておきましょう。

- 決裁者が不明なままだとどうなる?

- 提案内容が評価されても、最終的な判断が得られずに話が進まないことがあります。場合によっては、担当者の内部稟議に任せきりとなり、情報伝達の誤差やタイムロスが発生することもあります。

Needs(ニーズ)

顧客が抱えている課題や要望を正しく把握することがこの要素のポイントです。ニーズの強さ=導入意欲ともいえるため、ヒアリングにおいて特に重視すべき項目です。現在の課題や不便さ、目指している成果を掘り下げることで、解決手段としての自社サービスの提案がしやすくなります。

たとえば「作業効率を改善したい」「人手不足を解消したい」など、具体的なニーズを引き出しましょう。

- ニーズが明確でないとどうなる?

- 課題感が浅い、あるいは顧客自身が課題を自覚していない場合、提案のインパクトが弱くなります。この場合、検討優先度が低くなり、商談が後回しになるか、そもそも失注する可能性があります。

Time frame(導入時期)

顧客がいつ導入・契約を検討しているかを把握することで、商談のスピード感やフォローアップのタイミングを調整できます。「来期予算で検討中」「次の決算期までに決めたい」など、導入時期が明確であれば、逆算してスケジュールを組むことができます。導入時期の把握は、営業活動の優先順位にも直結します。

- 導入時期が不明だとどうなる?

- タイミングが読めないと、いつアプローチすべきか分からず、リードの熱が冷める恐れがあります。また、受注確度の高い案件と低い案件の判断がつきにくくなり、リソース配分の最適化が難しくなるでしょう。

BANTを活用することで得られる4つのメリット

BANTを営業活動に取り入れることで、商談の質と組織の営業力を大きく高めることができます。ここでは、BANTのフレームワークを活用することで得られる代表的な4つのメリットを紹介します。

1.チームで情報を共有できる

BANTの4項目は、商談情報を構造化して記録するのに適しています。SFAやCRMと連携して活用すれば、誰が担当しても同じ情報に基づいたアクションが可能になります。結果として、属人的な営業から脱却し、チーム全体で成果を上げる体制を築くことができます。

2.顧客に寄り添った営業活動につながる

ニーズや導入時期など、顧客の状況を深く理解したうえで提案できるため、より的確で丁寧な営業対応が可能になります。顧客の立場や課題に寄り添った提案は信頼関係の構築にもつながり、成約率の向上が期待できます。

3.欠けている要素から課題が明確になる

BANTのどこが埋まっていないかを見れば、今後のアプローチの指針になります。たとえば、ニーズが曖昧なままであれば課題の深掘りが必要ですし、決裁権者が不明であればキーマンへの接点づくりが必要です。商談を進めるうえでの抜け漏れを見える化できる点も大きなメリットです。

4.適切なタイミングでクロージングが実施できる

導入時期や意思決定プロセスが明確になっていれば、焦らず適切なタイミングでクロージングをかけることができます。逆に、時期尚早な提案で相手を圧迫することも防げるため、受注の可能性を高めながら、商談の長期化や失注リスクの軽減にもつながります。

【関連記事】

営業活動でBANTを活用する4つのコツ

BANTは知っているだけでは効果を発揮しません。実際の商談の中でどう活かすかが重要です。ここでは、営業活動のなかでBANTを効果的に活用するための4つのコツを紹介します。

1.予算は初めに把握する

予算の話は切り出しづらいと感じる方も多いですが、商談を効率的に進めるためには早い段階で確認しておくことが重要です。

- トーク例

- 「ちなみに、今回のご検討にあたって、ある程度ご予算の目安などはございますか?」

「同様のケースでは○○万円前後のご提案が多いのですが、ご予算的にそのあたりはいかがでしょう?」

曖昧な返答であれば、導入時期やニーズなどの他の要素を深掘りして信頼関係を築いてから、改めて確認するのも有効です。

2.決裁ルートを確認する

誰が意思決定に関与しているのかを明確にすることで、商談の停滞を防げます。BtoBでは担当者だけで完結しないケースも多いため、早めに関係者を把握しましょう。

- トーク例

- 「最終的なご判断は、どなたがされるご予定でしょうか?」

「社内でご検討いただく際、他に関係される方はいらっしゃいますか?」

複数名の意思決定プロセスであれば、それぞれの立場や関心事を意識した資料や説明が求められます。

3.潜在ニーズを引き出す

顧客が自覚していない課題や、口に出していないニーズを見つけることで、価値ある提案が可能になります。質問の仕方や傾聴の姿勢が鍵となります。

- トーク例

- 「今の運用で何か不便を感じていらっしゃる点はありますか?」

「理想的な状態になるとしたら、どんな姿をイメージされていますか?」

表面的なニーズの裏にある「本音」や「業務上の課題」を掘り下げる意識を持ちましょう。

4.スケジュールを提案する

導入時期を聞くだけでなく、スケジュールをこちらから示すことで、具体的な検討に進みやすくなります。

- トーク例

- 「仮に今月中にご判断いただけた場合、来月からの導入が可能です。スケジュールとしてはいかがでしょうか?」

「他社様では○月頃からスタートされるケースが多いのですが、○○様のご予定はいかがですか?」

導入時期が曖昧な場合でも、こちらから提案することで会話の主導権を持ちつつ前進させることができます。

BANTが営業成約率向上に寄与する理由

BANTを活用することにより、顧客の購買プロセスにおける重要な要素を事前に確認することができます。これにより、無駄な商談を減少させ、成約率を高めることができます。

また、BANTを導入することで、営業チーム全体の商談の質が向上し、組織全体の営業力の底上げが期待できます。さらに、BANTは商談の進行をスムーズにし、顧客との信頼関係を築くための基盤となるでしょう。

これにより、顧客が真に求めているものを理解し、それに応じた提案を行うことが可能になります。営業担当者は、顧客のニーズを的確に捉え、適切なタイミングで適切な情報を提供することができるため、顧客満足度が向上します。これが結果として、リピート率の上昇や新たな商談の獲得につながり、営業成約率の向上につながるのです。

さらに、BANTを活用することで、営業プロセスの効率化が図られ、営業チームはより多くの商談に対応することが可能となります。これにより、営業活動全体の生産性が向上し、リソースを最適に配分することができます。

営業成約率を上げるためのBANTの実践ステップ

BANTはただの情報チェックリストではなく、商談の質と成約率を高めるための実践的なフレームワークです。ここでは、営業の現場でBANTを活かしていくための具体的なステップを紹介します。

ステップ1: 顧客ニーズの正確なヒアリング

まずは顧客のニーズを的確にヒアリングすることが重要です。顧客が本当に必要としているものを理解することで、そのニーズに対する最適な提案を行うことが可能になります。ヒアリングの際は、オープンクエスチョンを用いて、顧客が自由に意見を述べられる環境を整えましょう。

この段階では、顧客の潜在的なニーズや悩みを引き出すことが重要です。また、ヒアリングの結果をもとに、顧客の購買プロセスや意思決定の流れを明確にすることも効果的です。これにより、顧客の期待に応えるだけでなく、より良い提案を行うための基盤を築くことができます。

これらの情報を基に、顧客に対して価値のある提案や解決策を提示することで、信頼関係を築くことができます。顧客との関係を強化することは、リピートビジネスの獲得や新たな顧客の紹介につながるため、長期的な営業成功の鍵となります。

ステップ2: 質問項目とトークスクリプトの活用

BANTの観点から、質問項目を事前に準備することで、商談の流れをスムーズに進めることができます。たとえば、予算に関する質問として「ご予算はどの程度をお考えですか?」や、決裁権に関する質問として「この案件の決裁者はどなたになりますか?」などを用意しておくと良いでしょう。

これらの質問は、商談の方向性を明確にし、顧客のニーズに沿った提案を行うための重要な指針となります。また、トークスクリプトの活用により、営業担当者は一貫したメッセージを提供することができ、顧客に対する信頼性を高めることが可能です。

さらに、これにより、営業チーム全体が共通の目標に向かって効果的に動くことができるため、組織全体の営業力の向上が期待できます。トークスクリプトを定期的に見直すことで、時代の変化や顧客のニーズの変化に柔軟に対応することができ、営業活動の精度を常に高めることができます。

BANT活用時の3つの注意点

BANTは非常に有効なフレームワークですが、使い方を間違えるとかえって商談を停滞させる原因にもなりかねません。ここでは、営業の場面でBANTを活用する際に押さえておきたい3つの注意点を紹介します。

1.マーケティング情報だけで判断せず直接ヒアリングする

初回の商談やヒアリング前の段階で、BANTのすべての情報を正確に把握するのは現実的ではありません。SFAやCRMを導入している場合、マーケティング部門が事前に顧客ニーズを把握していることもあります。

たとえば、展示会アンケートなどで「購入予定はありますか?」といった設問に「ある」と回答した顧客を、ニーズありと判断するケースです。

しかし、こうしたアンケートには正直に回答する顧客ばかりではないため、本音では導入予定がない可能性もあります。そのためBANT情報は、営業担当者が顧客との対話を通じて直接ヒアリングし、信頼関係を築きながら確認していく必要があります。

2.商談まで進まない場合もあることを想定しておく

BANTの情報を取得するには、ある程度深いコミュニケーションが必要ですが、日本企業の場合、そもそも商談に至るまでのハードルが高いケースも少なくありません。日本では、初回接触でいきなり予算や導入時期などの話をすることを敬遠される傾向があり、関係構築に時間を要することが多いでしょう。

たとえ資料請求やお問い合わせといった自主的なアクションがあった場合でも、そこからすぐに商談に進まないことはよくあります。そこでアプローチ初期では、無理にBANTを当てはめようとするよりも、相手の興味関心を丁寧に引き出し、信頼を築くことに注力する姿勢が重要です。

3.BANTだけに頼らない

BANTはあくまで一つの情報整理フレームです。BANTの4項目が揃っていても、競合との比較検討や社内調整などで失注するケースも多々あります。また、顧客の本質的な課題や理想像を深掘りするには、BANT以上のヒアリングスキルや提案力も求められます。

BANTは「最低限押さえておきたい要素」として捉え、他のフレームワークや営業ノウハウと併用して活用していきましょう。

知っておきたいBANT以外のフレームワーク

営業現場では、より精度の高い情報整理や提案力を求められる場面が多くなっています。そこで注目されているのが、BANTを発展させたフレームワーク「BANTC」「BANTCH」です。基本のBANTに項目を追加することで、より実践的なヒアリングや課題把握が可能になります。

BANTCとは?

「BANT」に「Competitor(競合)」を加えたフレームワークです。

- Budget(予算)

- Authority(決裁権)

- Needs(ニーズ)

- Time frame(導入時期)

- Competitor(競合)

競合他社の存在を把握することで、提案の差別化ポイントが見えてきます。また、顧客が比較検討している段階であれば、より積極的に提案のタイミングを計る判断材料ともなります。

BANTCHとは?

BANTCHとは、「BANT」に「Competitor(競合)」と「Human resource(人材)」を加えたフレームワークです。

- Budget(予算)

- Authority(決裁権)

- Needs(ニーズ)

- Time frame(導入時期)

- Competitor(競合)

- Human resource(人材)

「Human resource」は、決裁者以外にも導入に関わる担当者や影響力のある人物が誰か、社内での人間関係や力関係を把握するための項目です。

誰がキーパーソンで、誰が導入に前向きか・慎重かといった情報をつかんでおくことで、社内調整に配慮した提案がしやすくなるでしょう。これにより、社内での合意形成をスムーズにし、提案が前に進みやすくなります。

独自性を高めるフレームワークのカスタマイズ

各フレームワークは、企業の特性や顧客のニーズに合わせてカスタマイズすることが重要です。たとえば、自社の商材に特化した質問項目や、顧客の購買プロセスに特化したステップを追加することで、独自の営業戦略を構築することが可能です。また、カスタマイズされたフレームワークは、他社との差別化を図るための重要な要素となります。

これにより、営業チームは顧客に対してより価値のある提案を行うことができ、競争の激しい市場において優位に立つことができます。さらに、フレームワークのカスタマイズは、営業担当者の創造性を引き出すための機会にもなり、組織全体の営業力の向上につながるでしょう。

教育ツールとしてのBANTの有効性

BANTは教育ツールとしても活用することができます。新人や中途採用の営業担当者が商談の基本を学ぶのに効果的です。

シンプルでありながら実用性の高いBANTを通じて、成約に必要な要素を理解し、実際の商談での応用力を養うことができます。特に、BANTは商談の基本的な流れを理解するための優れたフレームワークであり、新人営業担当者が早期に実践的なスキルを身につけるための指標となります。

これにより、営業チーム全体のスキルレベルが向上し、組織全体の営業力の底上げが期待できるでしょう。BANTを学ぶことで、営業担当者は顧客とのコミュニケーションスキルを向上させ、より効果的に顧客のニーズを引き出すことができるようになります。

まとめ

BANTは、商談の進行や受注確度を高めるうえで欠かせないフレームワークです。しかし、項目を機械的に埋めることではなく、顧客の本音や状況を丁寧に「聞く」姿勢が重要といえます。

営業担当者が一方的に話すのではなく、相手の言葉に耳を傾け、信頼関係を築いたうえで情報を引き出すことが、BANTを活かす最大のコツです。BANTを「情報収集の型」として柔軟に使いながら、顧客ごとに最適な提案やタイミングを見極めていきましょう。