ビジネスにおいて「KPI」という言葉は頻繁に使われますが、その意味やKGI・KSF・OKRとの違いを正しく理解している人は意外と多くありません。この記事では、KPIの基礎知識からメリット、設定方法、具体例、さらには失敗を防ぐポイントやツールまで徹底解説します。

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

- ▼この記事でわかること

-

- KPIの基本的な意味とKGI・KSF・OKRとの違い

- KPIを導入するメリットとよくある失敗例

- 部門別・業界別のKPI具体例

- KPIの設定手順

Contents

KPIとは?意味と基本的な役割

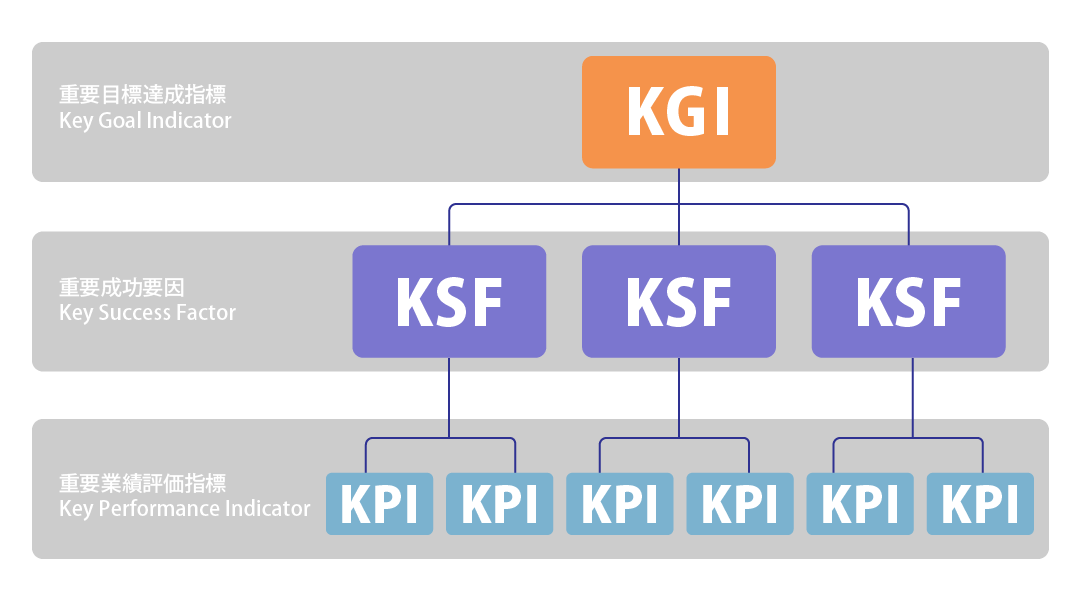

KPI(Key Performance Indicator)とは、企業や組織が掲げる最終目標に向けて、進捗を定量的に測るための中間指標を指します。日本語では「重要業績評価指標」と訳され、経営戦略や部門目標を、現場の具体的な行動指針にまで落とし込む役割を果たします。

たとえば「年間売上10億円」というKGI(最終目標)を達成するために、「月間商談数」「案件の成約率」「新規リード獲得数」といった数値がKPIとなります。こうしたKPIを設定することで、漠然としたゴールを「どのプロセスをどの水準まで引き上げればよいのか」という具体的な行動指針に変換できます。

KPIとKGIの違い

KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標)は「最終的な成果目標」を指し、ゴールそのものを示します。対してKPIは、そのゴールを実現するための「達成度を測る途中経過の指標」です。両者を正しく区別しないと、目標と行動がかみ合わなくなり、成果につながらない点に注意が必要です。

言い換えると、KGIは「到達点」、KPIは「そこへ至るまでの道のり」を表す指標だと理解すると分かりやすいでしょう。

【関連記事】

KPIとKSFの違い

KSF(Key Success Factor/重要成功要因)は、目標を達成するために特に重要となる要素や条件を意味します。KPIは、そのKSFを数値化した具体的な指標と捉えるとわかりやすいでしょう。

両者の関係を整理すると、KSFは「成功の鍵」であり、KPIは「その鍵を定量的に追跡する指標」と理解できます。

KPIとOKRの違い

OKR(Objectives and Key Results)は「目標(Objective)」と「主要な成果指標(Key Results)」を組み合わせたフレームワークで、チームの方向性と挑戦的な目標を明確にします。

KPIは進捗管理に重点を置くのに対し、OKRは大きな目標を共有し、組織全体を同じ方向に動かす仕組みです。整理すると、KPIは「目標達成の進捗を測る指標」、OKRは「組織を動かすための目標管理フレームワーク」と理解するとわかりやすいでしょう

KPIを活用するメリットと重要性

KPIを導入すると、目標達成の道筋が明確になり、組織運営の精度が格段に高まります。ここではKPIを活用することで得られる代表的なメリットを4つ紹介します。

業績目標を日々の行動に落とし込める

KPIを設定する最大のメリットは、抽象的な業績目標を日々の業務レベルまで分解できる点です。たとえば「年間売上10億円」というKGIを掲げても、それだけでは現場で何をすればよいのか明確になりません。

そこで「商談件数」「新規リード獲得数」「成約率」などのKPIを定めることで、社員一人ひとりが達成すべき行動に落とし込めるようになります。

部門間で共通の指標を共有できる

KPIを活用することで、部門やチームごとに異なる取り組みを共通の指標でつなぐことができます。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、それぞれの活動がバラバラに進むと全体最適が難しくなりますが、KPIを共通言語として設定すれば「どの数字を伸ばせばゴールに近づくのか」が明確になります。

その結果、組織全体で足並みをそろえやすくなり、連携が強化されます。

成果を数値で客観的に評価できる

KPIを導入することで、個人やチームの成果を主観ではなく数値で評価できるようになります。たとえば「頑張った」「対応した」という曖昧な評価ではなく、「問い合わせ対応件数が○件増加」「成約率が△%改善」といった形で、具体的かつ客観的に評価が可能です。

これにより、評価の透明性が高まり、改善点を明確に洗い出すことも容易になります。

改善の優先順位を明確にできる

KPIを設定すると、どの指標が目標達成に大きく影響しているかを把握できるため、改善の優先順位をつけやすくなります。たとえば売上不振の原因が「商談数不足」なのか「成約率の低下」なのかを切り分けられれば、リソースを投入すべき領域が明確になります。

これにより、無駄な施策や重複した取り組みを減らし、限られた人員・予算を最も効果的な改善アクションに集中させることが可能です。

【部門別・業界別】KPIの具体例

KPIは業種や部門ごとに重視すべき指標が異なります。営業やマーケティング、人事といった部門別のKPI、さらにSaaSや製造業など業界別のKPIを具体的に見ていきましょう。

部門別KPIの具体例

営業部門のKPI

営業活動では「売上」というKGIに向け、以下のようなKPIが設定されます。

- 商談件数

- 提案書提出数

- 成約率

- 平均受注単価

数値を細かく追うことで、営業プロセスのどこに課題があるかを把握できます。

マーケティング部門のKPI

マーケティングではリード獲得から商談化までのプロセスをKPI化します。

- Webサイト訪問数

- ホワイトペーパーダウンロード数

- メルマガ開封率/クリック率

- リードから商談化率

「認知 → 興味 → 商談化」の各段階を数値で管理できるのが特徴です。

カスタマーサポート部門のKPI

顧客満足度向上を目的に、サポート品質やスピードを測るKPIがよく使われます。

- 平均応答時間

- 初回解決率

- 顧客満足度スコア(CSAT)

- NPS(ネットプロモータースコア)

KPIを設定することで、サポート体験を定量的に改善できます。

採用・人事部門のKPI

採用や人事分野では、候補者対応から従業員定着まで幅広く指標化が可能です。

- 応募数/書類通過率

- 面接通過率

- 内定承諾率

- 従業員定着率

採用プロセスの効率や人材の定着状況を把握し、改善につなげられます。

業界別KPIの具体例

SaaS企業のKPI

サブスクリプションモデルを持つSaaSでは、顧客の利用継続が特に重要です。

- 月間経常収益(MRR)

- 顧客ライフタイムバリュー(LTV)

- チャーンレート(解約率)

- CAC(顧客獲得コスト)

収益性と継続率をセットで管理することが必須となります。

製造業のKPI

製造業では「生産効率」や「品質管理」に直結する指標が中心です。

- 稼働率(稼働時間/総時間)

- 生産リードタイム

- 不良品率

- 納期遵守率

KPIを管理することで、生産性の向上とコスト削減を両立できます。

KPI設定の3ステップ

KPIを有効に機能させるためには、場当たり的に指標を決めるのではなく、KGIやKSFと関連付けて体系的に設計する必要があります。ここではその基本ステップを3段階で解説します。

1.KGIの設定

まずは最終的なゴールとなるKGI(Key Goal Indicator)を明確にします。KGIは売上高や契約件数、利益率など、企業や部門の最終成果を表す指標です。曖昧な目標ではなく「年間売上10億円」や「新規契約数1,000件」といった具体的な数値を設定することがポイントです。

KGIが不明確なままでは、後のKPI設計がすべてぶれてしまいます。

2.KSFの設定

次に、KGIを達成するための重要成功要因(KSF)を特定します。たとえば「売上10億円」を目標にする場合、KSFは「新規顧客獲得数」「既存顧客の継続率」「平均単価の向上」などです。ここでは「どの要素を伸ばせばゴールに直結するか」を洗い出すことが重要です。

KSFは定性的になりがちですが、後でKPIに落とし込むためにできる限り具体化しておきます。

3.KPIの設定

最後に、KSFを数値で測定できる形に落とし込みます。これがKPIです。たとえば「新規顧客獲得」がKSFなら、「月間商談件数」「リード獲得数」「提案数」などがKPIにあたります。

KPIは3〜5個程度に絞り込み、チーム全員が理解しやすく、日々モニタリングできる指標にすることが成功の鍵です。また、KGI・KSFとの整合性を常に確認し、必要に応じて見直す仕組みを整えることも欠かせません。

KPIの設定に役立つフレームワーク

KPIを設定する際に役立つフレームワークを活用すれば、目標の分解や指標の明確化がスムーズに進みます。ここでは、代表的な「KPIツリー」と「SMARTの法則」を紹介します。

KPIツリー

KPIツリーは、最終目標(KGI)を起点に、その達成に必要な要素を枝分かれのように分解し、KPIを整理する手法です。たとえば「年間売上10億円」というKGIを設定した場合、「新規契約数の増加」「既存顧客のアップセル」「解約率の低下」といった要素に分解し、それぞれに対応するKPI(商談数、提案件数、解約件数など)を配置していきます。

ツリー状に整理することで、目標と指標の因果関係が明確になり、どの活動が成果に直結するのかを一目で把握できるのがメリットです。

SMARTの法則

SMARTの法則は、達成可能で実効性のあるKPIを設定するためのフレームワークです。

- Specific(具体的である)誰が見ても明確な内容であること

- Measurable(測定可能である)数値化できる指標であること

- Achievable(達成可能である)現実的に実現できる範囲であること

- Relevant(経営目標に関連している) KGIやKSFに直結していること

- Time-bound(期限がある)達成期限が明確であること

たとえば「売上を上げる」では曖昧ですが、「半年以内に新規契約数を200件獲得する」という形にすれば、SMARTの条件を満たしたKPIになります。この法則を意識することで、現場で実行可能な指標を設定しやすくなります。

KPIの課題とよくある失敗例

KPIは正しく設計すれば強力な指標ですが、運用を誤ると形骸化しやすいという側面もあります。ここではよくある失敗例と、それを防ぐための改善ポイントを整理します。

KPIが多すぎる

ありがちな失敗の一つが、あれもこれもと指標を増やしてしまうケースです。営業部門なら「商談数」「成約率」「単価」「クロージング日数」など、マーケティング部門なら「PV数」「リード数」「メール開封率」「SNSフォロワー数」など、細かい数値をすべて追おうとしてしまいがちです。

結果としてKPIが10個以上になり、現場では「どれを優先すべきかわからない」「数値入力に追われて本来の業務が止まる」といった混乱が生じます。

- 改善策

- 経営目標(KGI)に直結する重要指標を3〜5個程度に絞ることが理想です。特に「どのKPIを達成すればゴールに最も近づくか」という観点で優先順位をつけ、定期的に入れ替え・見直しを行うと効果的です。

KGIやKSFと整合していない

もう一つの失敗は、KPIが上位目標(KGI)や成功要因(KSF)と結びついていないケースです。たとえば「売上拡大」がKGIなのに「SNSフォロワー数」をKPIにしても、直接的な因果関係がなければ成果に結びつきません。

これでは現場が頑張って数値を伸ばしても「ゴールに向かっていない」状態に陥ってしまいます。

- 改善策

- KPIを決める前に必ず「KGI→KSF→KPI」の流れで設計しましょう。KGI(最終目標)から逆算し、KSF(成功要因)を洗い出し、それを測定可能な数値(KPI)に落とし込むことが重要です。これにより、指標が目的と乖離せず一貫性を保てます。

数値達成だけが目的化してしまう

KPIの数字だけを追いかけてしまい、本来の目的を見失う失敗も多くあります。たとえば「1日100件の電話」をKPIにした場合、件数をこなすことだけに集中してしまい、顧客との関係構築や満足度向上といった本質が置き去りになるケースがあります。

結果として短期的な数値は達成できても、中長期的には顧客離れやブランド低下につながるリスクがあります。

- 改善策

- 数値指標(定量的KPI)に加えて、顧客満足度(CSAT)、従業員満足度(ES)、NPSなど定性的な指標も組み合わせましょう。こうすることで「量と質の両立」が可能になり、数字に縛られないバランスの良い改善ができます。

振り返りが不十分

せっかくKPIを設定しても「設定して終わり」になり、定期的に振り返りを行わないケースも少なくありません。これでは現場は目標値を追い続けるだけで、課題の発見や改善策の検討につながらず、形骸化してしまいます。

- 改善策

- KPIは「進捗を測るためのチェックポイント」として活用することが大切です。月次・四半期ごとにレビューの場を設け、達成度の振り返りや改善点を議論する仕組みを組み込みましょう。

BIツールやダッシュボードを導入すれば、データ収集や可視化を自動化でき、振り返りの精度とスピードが格段に向上します。

KPI管理に役立つITツールと活用法

効率的にKPIを管理し、PDCAを継続的に回すにはITツールの活用が欠かせません。Excelやスプレッドシートだけでは限界があるため、近年はBIツールやCRMなどの導入が進んでいます。ここでは代表的なツールと活用のポイントを紹介します。

PDCAを支えるKPI管理ツール

KPIは設定して終わりではなく、定期的に「計画→実行→評価→改善」のPDCAサイクルを回すことが重要です。BIツールやダッシュボードを導入すれば、各指標の進捗を自動で可視化でき、レビュー会議の効率化や課題の早期発見につながります。

また、CRMやMAツールと連携すれば、営業活動や顧客行動データとKPIを紐づけられるため、数字の背景にある要因を特定しやすくなります。これにより、単なる数値管理ではなく、改善アクションへ直結させる仕組みが整います。

MAツールについては、以下の記事をご覧ください。

KPIを継続改善するためのツール活用術

ツールの真価は「KPIを継続的に改善する仕組み」として活用できる点にあります。営業部門ではSFAを使って商談数や成約率を可視化し、成果が出ない領域を特定して改善できます。

マーケティングではMAツールでリード獲得から商談化率までを追跡し、施策ごとの効果を検証できます。カスタマーサポートでは問い合わせ件数や解決率をダッシュボードでモニタリングし、応答品質を高める取り組みに直結させられます。

このようにITツールを「数値を集めるため」ではなく「改善の循環を生み出すため」に使うことが、KPIを活かす最大のポイントです。

KPIを継続的に改善するには、顧客行動を把握し、施策の効果を数値で追える仕組みが重要です。List Finderなら、Webサイト訪問履歴の可視化やリードスコアリング、メール配信まで一元管理でき、KPI達成を強力にサポートします。

まとめ|KPIを成果につなげるために必要なこと

KPIは、組織やチームが最終目標(KGI)に向けて進んでいるかを可視化する重要な指標です。KGI・KSF・OKRとの違いを理解したうえで設定すれば、業績目標を具体的な行動に落とし込み、組織全体で共通の指標を持ちながら継続的に改善できます。

また、営業・マーケティング・カスタマーサポート・人事など部門別、さらにはSaaSや製造業といった業界別にKPIを設計することで、現場に即した実践的な活用が可能になります。

一方で、KPIが多すぎたり、KGIやKSFと整合していなかったりすると形骸化しやすいため注意が必要です。定期的な振り返りやITツールの活用を組み合わせ、PDCAを回し続けることで、KPIは「ただの数値管理」から「成長を支える仕組み」へと進化します。