BtoBマーケティングは、単価の高い商材や長期的な取引が多い法人向けビジネスにおいて、安定した売上と成長を実現するための重要な戦略です。

この記事では、認知拡大からリード獲得、商談化、受注後の関係維持までをカバーする16の手法を、目的別・フェーズ別にわかりやすく解説します。さらに、効果を最大化するためのポイントや役立つツールもあわせて紹介します。

- ▼この記事でわかること

-

- BtoBマーケティングの基礎知識とBtoCとの違い

- BtoBマーケティングプロセス16の具体的手法

- BtoBマーケティングの課題

- 効率的な運用を支えるツールの活用法

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

BtoBマーケティングとは?

BtoBマーケティングとは、企業間取引を前提としたマーケティング活動のことです。対象は個人消費者ではなく、法人や事業者となり、製品やサービスの単価が高く、導入検討期間が長期化する傾向があります。購買には複数の意思決定者が関与し、導入後のサポートや継続的な関係構築が求められるのも特徴です。

近年では、デジタル化の進展に伴い、オンラインチャネルとオフラインチャネルを組み合わせた統合的な顧客アプローチが重要視されています。

BtoCマーケティングとの違い

BtoBとBtoCマーケティングでは、ターゲットや購買行動の特性が大きく異なります。

| BtoBマーケティング | BtoCマーケティング | |

|---|---|---|

| 顧客 | 企業・団体 | 個人 |

| 意思決定者 | 複数(経営層・現場責任者・購買担当など) | 主に本人 |

| 購買動機 | 業務効率化・売上向上・コスト削減などの合理性 | 価格・デザイン・感情的価値など |

| 購買プロセス | 長期化(数カ月〜年単位) | 短期(即決〜数日) |

| 成約後の関係 | 長期継続・契約更新 | 単発購入も多い |

この違いから、BtoBでは論理的根拠のある情報提供や複数関係者への段階的アプローチが不可欠になります。

BtoBマーケティングの重要性

デジタル環境が整った現代では、企業の購買行動の約7割が営業接触前に完了しているという調査結果もあります。つまり、顧客は営業に会う前に、自社サイトや他社メディアで情報収集を済ませているのです。

そのためBtoBマーケティングでは、「オンライン上で適切な情報を提供し、早期に候補として認識されること」「営業部門と連携し、検討段階に応じた提案を行うこと」が競争優位の鍵となります。

加えて、長期的な顧客関係の構築や、契約更新・アップセルを狙う戦略的アプローチも重要性を増しています。単なる新規開拓だけでなく、既存顧客の維持・拡大もマーケティングの重要な役割です。

BtoBマーケティングのプロセス

BtoBマーケティングは、見込み顧客の獲得から商談化、そして営業部門によるクロージングまでを一貫して支援する流れがあります。以下では、その代表的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。

リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、将来的に自社の商品やサービスを購入する可能性のある顧客(リード)を獲得する活動です。BtoBでは購買サイクルが長いため、短期間での成果よりも、将来の商談や契約につながる見込み顧客の基盤を広げることが重視されます。

まずは市場内で接点を持つ企業数を増やし、その中から徐々に関心度の高い層を育成していくことで、中長期的な売上の安定化と成長につなげられます。

リードジェネレーションの代表的な施策には、以下のようなものがあります。

- オウンドメディアやSEOによる情報発信

- ホワイトペーパーや事例資料のダウンロード施策

- 展示会・セミナー・ウェビナーの開催

- リスティング広告・SNS広告

この段階で重要なのは、質と量のバランスを意識し、適切なターゲットを集めることです。

リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

獲得したリードはすぐに商談化するとは限らず、検討段階に応じた情報提供で関係を育てる必要があります。ナーチャリングの目的は、顧客の課題認識を深め、自社の解決策に関心を持ってもらうことです。主な方法は以下の通りです。

- メールマーケティング(ニュースレター、ステップメール)

- 導入事例や活用ガイドの提供

- セミナー・個別相談会の案内

- MAツールによる行動データ分析とスコアリング

ここでは、顧客視点で価値ある情報を継続的に届けることが成果につながります。

リードナーチャリングの概念や背景、メリットなどを知りたい方はこちら。

リードクオリフィケーション(見込み顧客の選定)

すべてのリードが商談に適しているわけではありません。リードクオリフィケーションでは、営業がアプローチすべき「確度の高い顧客」を選定することが目的です。選別には、以下のような基準(スコアリング項目)が用いられます。

- 属性情報(業種、従業員数、役職など)

- 行動情報(資料ダウンロード回数、サイト訪問頻度、イベント参加履歴)

- 予算・決裁権・導入時期の確認(BANT条件)

このプロセスを適切に行うことで、営業の効率化と成約率向上が見込めます。

フィールドセールスとの連携

マーケティング部門が獲得・育成・選別したリードは、最終的にフィールドセールスやインサイドセールスに引き渡されます。この引き継ぎをスムーズに行うには、以下のような連携が不可欠です。

- CRM・SFAでの情報一元化

- リードの背景や過去接点情報の詳細共有

- 受注見込みのない顧客をマーケ部門に戻す連携体制

マーケティング部門と営業部門が連携し、PDCAを回すことで、リードの質向上と営業成果の最大化が実現します。

【目的別・フェーズ別】BtoBマーケティングの手法16選

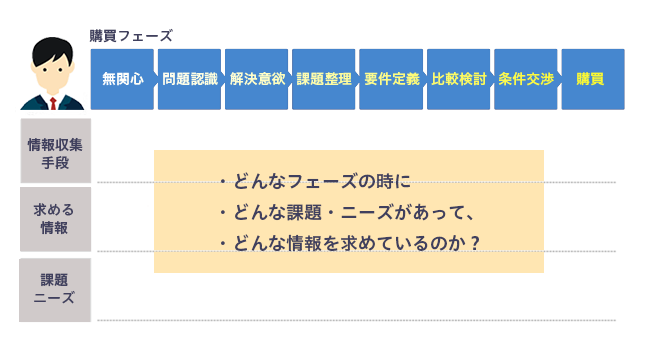

ここでは、目的や購買プロセスの段階に応じて選ぶべき16の手法を紹介します。初期の接点づくりから長期的な関係構築まで、どの段階で何を行うべきかを明確にし、自社のマーケティング戦略に取り入れられる形で解説します。

認知・興味獲得フェーズ

このフェーズの目的は、まだ自社を知らない潜在顧客に対して存在を認識してもらい、興味を持たせることです。購買検討の入り口となるため、幅広いリーチと適切な情報発信が鍵となります。

- オウンドメディア・SEO

- オウンドメディアやSEOは、潜在顧客に自社を知ってもらうための基盤となる施策です。自社ブログや特設サイトで業界課題や解決方法を解説し、ターゲットが検索しそうなキーワードで記事を上位表示させることで、広告に頼らず継続的な流入を生み出せます。

特にBtoBでは、導入事例や業界別の活用法など専門性の高い情報が信頼獲得につながります。

- SNS

- SNSはBtoBにおいても有効で、LinkedInやX、Facebookなどを活用すれば、業界内での存在感を高められます。最新動向や事例、セミナー情報を発信することで、潜在顧客の目に触れる機会が増え、商談のきっかけを生みやすくなります。

広告配信機能を活用すれば、職種や業種を絞った効率的なアプローチも可能です。

- ウェビナー・セミナー

- ウェビナーやセミナーは、短期間で多くの見込み顧客と接点を持てる手法です。特にオンラインのウェビナーは、地域や時間の制約を受けにくく、参加者の反応や質問内容をその後の営業やナーチャリングに活かせます。

テーマを最新の業界動向や具体的な課題解決策に設定すれば、関心度の高い参加者を集めやすくなります。

- プレスリリース

- プレスリリースは、新製品やサービス、イベント情報などを業界関係者や潜在顧客に広く届ける手段です。ニュースサイトや業界メディアへの掲載は、自社の信頼性や専門性を示す効果もあります。

単なる告知にとどまらず、市場背景や導入メリットを盛り込むことで、より注目を集めやすくなります。

リード獲得・顧客情報の収集フェーズ

認知・興味喚起によって自社に関心を持った見込み顧客を、次の段階へ進めるためには「リード獲得」と「顧客情報の収集」が欠かせません。このフェーズでは、潜在層を顕在化させ、今後の営業やナーチャリングに活用できる具体的な顧客情報を得ることが目的です。

- ホワイトペーパー

- ホワイトペーパーは、特定の課題や業界動向、製品活用方法などをまとめた資料で、BtoBのリード獲得において高い効果を発揮します。潜在顧客にとって価値のある情報を提供し、その対価として氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を得られる点が特徴です。

単なる製品紹介ではなく、課題解決のストーリーを中心に構成することで、信頼感を醸成しながら見込み顧客を集められます。

- 資料ダウンロード

- 製品カタログや導入事例集などのダウンロード施策は、比較検討段階の顧客を獲得するのに有効です。ダウンロードフォームで企業規模や導入予定時期といった項目を設定すれば、リード情報の質を高められます。

さらに、ダウンロード後に関連コンテンツやフォローアップメールを送ることで、ナーチャリングの起点にもなります。

- メールマガジン

- メールマガジンは、顧客情報の収集と継続的な関係構築を同時に実現できる手段です。登録のハードルを下げるためには、配信するコンテンツの価値を明確に伝えることが重要です。

定期的な配信を通じてブランドへの接触頻度を高め、興味関心の段階を引き上げていきます。

- 展示会

- 展示会は、短期間で多くの潜在顧客と直接接点を持てる貴重な場です。来場者は課題意識が高く、具体的な製品・サービス比較のために訪れるケースが多いため、商談化の可能性が高まります。

名刺交換やQRコードでの情報取得に加え、その場でのデモ体験や事例紹介を行えば、印象を強く残すことができます。オンライン展示会も併用することで、接点の幅をさらに広げられます。

ナーチャリング・商談化フェーズ

見込み顧客は、すぐに商談へ進むとは限りません。多くの場合、購買検討には時間がかかり、複数の意思決定者が関与します。このフェーズでは、顧客の課題や関心度に合わせて情報を提供し、信頼関係を築きながら購買意欲を高める「ナーチャリング」が重要です。

さらに、行動データや属性情報をもとに確度を見極め、営業アプローチの優先順位を明確化する「商談化」のプロセスを経ることで、営業活動の効率と成約率を最大化できます。

- MAツール活用

- MAツール(マーケティングオートメーション)は、見込み顧客の行動データを収集・分析し、適切なタイミングで最適な情報を提供するための基盤となります。資料ダウンロードやウェビナー参加といった行動履歴をもとに、自動でスコア付けやメール配信を行えるため、効率的かつ継続的なコミュニケーションが可能になります。

特にBtoBでは購買検討期間が長く、複数の関係者が意思決定に関与するため、段階に応じたアプローチ設計が重要です。

- メールマーケティング

- メールはナーチャリングの中心的なチャネルであり、検討状況に合わせた情報を段階的に届けられます。新規リードには課題解決型のコンテンツ、中長期の検討層には事例紹介や比較資料、商談直前には導入効果や価格プランといった情報を配信し、購買意欲を高めます。

配信のタイミングや件名、内容のパーソナライズが、開封率やクリック率を左右します。

- スコアリング

- スコアリングは、見込み顧客の行動や属性に基づいて数値評価を行い、営業アプローチの優先度を決める手法です。たとえば、特定ページへの複数回訪問やイベント参加は高スコアとし、逆に反応が薄いリードは低スコアに設定します。

これにより、営業は成約可能性の高いリードに集中でき、商談化率や成約率の向上が見込めます。マーケと営業がスコア基準を共有することで、引き渡しの質も安定します。

受注後の顧客維持・ロイヤル化

BtoBマーケティングは契約獲得で終わりではなく、受注後の関係をいかに深め、継続的な取引につなげられるかが成果の持続性を左右します。

顧客が自社の製品やサービスから最大限の価値を得られる状態を維持し、満足度を高めることで、契約更新やアップセル、クロスセルの機会が生まれます。また、良好な関係は紹介制度や事例活用を通じて新たなリード獲得にも波及します。

- 顧客満足度調査

- 受注後も継続的に成果を上げるためには、顧客満足度を把握し改善につなげることが欠かせません。定期的なアンケートやNPS(ネット・プロモーター・スコア)を実施すれば、満足度の高い要素と課題を可視化できます。

顧客の声を製品改良やサポート体制の強化に反映することで、契約更新や追加発注の可能性を高められます。

- カスタマーサクセスの強化

- カスタマーサクセスは、契約後の顧客が最大限の価値を得られるよう支援する取り組みです。定期ミーティングや利用状況のモニタリング、導入効果のレポート化を通じて、顧客の成功体験を確実に積み上げていきます。

課題が発生した場合も早期に対応できる体制を整えることで、解約防止やアップセルにつながります。

- 活用事例の共有・紹介制度

- 既存顧客の成功事例を共有することは、自社の価値を再認識してもらうと同時に、新たな商談創出にもつながります。導入効果や成果データをまとめた事例記事や動画を提供すれば、他部署での横展開や紹介制度の利用促進も期待できます。

紹介制度を設けて新規顧客を紹介してもらう仕組みを作れば、信頼性の高いリード獲得が可能になります。

【関連記事】

手法を選ぶ際のチェックリスト

BtoBマーケティング手法を選ぶ際は、「どの施策が流行しているか」ではなく、自社の商材特性・営業体制・顧客層に合っているかを基準に判断することが重要です。以下の4つの観点から整理すれば、最適な手法を選びやすくなります。

目的別で選ぶ

まずは「どのフェーズで成果を出したいか」を明確にします。認知拡大・リード獲得・商談化・顧客維持のどれを優先するかによって、選定すべき手法は大きく変わります。

| 認知拡大 | SEO/オウンドメディア/SNS発信/プレスリリース |

|---|---|

| リード獲得 | ホワイトペーパー/資料DL/展示会・セミナー/広告 |

| 商談化・ナーチャリング | MA/ウェビナー/メールマーケティング/スコアリング |

| 顧客維持・ロイヤル化 | カスタマーサクセス/活用事例化/顧客満足度調査/紹介制度 |

商材の特性で選ぶ

扱う商材の単価や検討期間によって、成果が出やすい手法は異なります。

| 高単価・長期検討型 | ナーチャリング/ABM/ウェビナー/MAツール活用 |

|---|---|

| 低単価・短期決裁型 | リスティング広告/SNS広告/セミナー/比較サイト掲載 |

ターゲットの行動特性で選ぶ

顧客が情報をどこで収集しているかを把握すると、最も効果的なチャネルが見えてきます。

| 検索中心(情報収集型) | SEO/オウンドメディア/ホワイトペーパー |

|---|---|

| 展示会・イベント中心(対面型) | 展示会+フォローアップメール/ウェビナー/カタログDL |

社内体制・リソースで選ぶ

最後に、自社でどこまで対応できるかを考慮しましょう。

| リソースがある(専門チームあり) | コンテンツマーケティング/MA設計/ウェビナー運用/リードスコアリング |

|---|---|

| リソースが少ない(兼務・小規模) | 広告/外注活用/ツール連携による自動化/SEO外注 |

BtoBマーケティングでよくある課題

BtoBマーケティングを実践する中で、多くの企業が直面する共通の課題があります。ペルソナの設定やブランド構築、営業との連携といったテーマは、施策の成果を左右する重要な要素ですが、適切に対応できていないケースも少なくありません。

これらの課題は放置すると、リードの質低下や商談化率の低下、競合との差別化の難化につながります。ここでは、特に発生しやすい3つの課題と、その具体的な解決策を紹介します。

課題1.ペルソナ設定が難しい

BtoBでは意思決定に複数の関係者が関わるため、単一のペルソナ設定で購買行動を説明するのは困難です。役職や部署によって抱える課題や評価基準が異なるため、汎用的なターゲット像では実態に合わないケースが多く見られます。

対処法としては、既存顧客のインタビューや営業からのフィードバック、Webアクセス解析など複数のデータソースを組み合わせて、主要な関与者ごとにペルソナを作成します。また、固定化せず、マーケティング施策の結果を踏まえて定期的に更新することが有効です。

「BtoB向け ペルソナ設計サポートブック」

課題2.認知度の向上、ブランド構築が難しい

BtoB市場はニッチな業界が多く、潜在顧客の数が限られているため、短期間での認知拡大は容易ではありません。さらに、競合との差別化要素が伝わりにくいという課題もあります。

対処法として、業界課題やトレンドに関連するコンテンツを発信し、専門性と信頼性を示すことが重要です。SEOやオウンドメディア運営に加え、ウェビナーや業界イベントへの登壇、業界メディアでの露出を増やすことで、第一想起を獲得しやすくなります。長期的なブランド構築のためには、発信内容とビジュアルの一貫性も欠かせません。

課題3.営業との連携が取れない

マーケティング部門と営業部門の間で情報共有が不十分な場合、せっかく獲得したリードが適切にフォローされず、機会損失につながります。特に、リードの質や引き渡しタイミングに関する認識のずれは、成果を大きく阻害します。

対処法としては、両部門で共通のKPIやリード評価基準を設定します。CRMやSFAを活用してリードの行動履歴や接触状況を可視化し、営業からのフィードバックをマーケティング施策に反映させることで、連携精度が高まります。

BtoBマーケティングの成果を高める2つのポイント

BtoBマーケティングで成果を上げるには、個々の施策を実施するだけでなく、戦略全体を一貫した設計で運用し続けることが欠かせません。ここでは、成果を最大化するために押さえておきたいポイントを解説します。

1.顧客ニーズに沿ったコンテンツ・チャネル設計

BtoBマーケティングでは、顧客の課題や関心に合わせた情報提供が成果に直結します。購買プロセスのどの段階にいるかを把握し、初期段階では業界動向や課題解決のヒント、中盤では事例や比較資料、最終段階では導入効果やROIといった具体的な情報を用意します。

接点も多様に設計し、Webサイト、メール、ウェビナー、対面イベントなど複数チャネルで一貫性のあるメッセージを発信することが重要です。

2.KPI・PDCAの可視化と改善サイクルの構築

施策の成果を正しく評価するためには、KPIを明確に設定し、定期的に進捗を可視化することが不可欠です。たとえば、リード獲得数、商談化率、成約率、LTVなどを主要指標としてモニタリングし、数値変化の要因を分析します。

その結果をもとに改善案を立て、小規模なテストを繰り返すことで、施策全体のパフォーマンスを継続的に高められます。数字を追うだけでなく、そこから得られる結果を次のアクションにつなげることが成功の鍵となります。

BtoBマーケティングを効率化するため役立つツール

効率的かつ成果の出るBtoBマーケティングを実現するためには、適切なツールの活用が欠かせません。限られたリソースで最大限の効果を引き出すには、見込み顧客の情報管理や行動分析、商談化までのプロセスを自動化・可視化する仕組みが必要です。

ここでは、BtoBマーケティングの現場で役立つ主要なツールとその活用ポイントを紹介します。

MAツール(マーケティングオートメーション)

MAツールは、見込み顧客の行動データを収集・分析し、購買プロセスに応じた情報提供を自動化するためのプラットフォームです。Webサイトの訪問履歴や資料ダウンロード、メール開封などの行動をトラッキングし、スコアリングによって確度の高いリードを営業に引き渡せます。

さらに、ステップメールやウェビナー案内など、ナーチャリング施策を効率化できる点も魅力です。導入によりリード管理の一元化と商談化率の向上が期待できます。

List Finderは、こうしたMA機能をシンプルな操作で誰でも使いこなせるよう設計された国産ツールです。見込み顧客のスコアリングやメール配信、フォーム作成などを直感的に操作でき、リード管理やナーチャリングを効率化できます。

List Finderの資料を無料ダウンロードする

MAツールについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

CRM・SFA(顧客関係管理・営業支援システム)

CRMは顧客情報を一元管理し、営業やカスタマーサクセス活動を支援するツールです。顧客の属性情報、過去の商談履歴、問い合わせ内容などを蓄積することで、部門間での情報共有がスムーズになります。

SFAは営業プロセスの可視化と効率化に特化しており、案件の進捗管理や売上予測を行う機能を備えています。これらを活用することで、マーケティングが獲得したリードをスムーズに営業へ引き渡し、成約までの流れを途切れさせずに管理できます。

まとめ

BtoBマーケティングは、単に見込み顧客を集めるだけではなく、認知から受注後の関係維持までを一貫して設計することが成果の鍵となります。プロセスごとに適切な手法を選び、ナーチャリング、そしてカスタマーサクセスによるロイヤル化までを継続的に実行することが重要です。

また、ペルソナの明確化や営業との連携、KPIの設定と改善サイクルの徹底によって、施策の精度を高められます。自社の強みや商材特性、ターゲット層に合わせて施策を組み合わせ、データに基づいた改善を積み重ねることで、BtoBマーケティングは企業の継続的な成長の原動力となります。