展示会の出展を成功させるためには、事前の計画をしっかりと落とし込んだ企画書の準備が欠かせません。この記事では、展示会企画書に落とし込むべき10の項目をそれぞれ詳しく紹介していきます。

- ▼この記事でわかること

-

- 展示会企画書に落とし込むべき10の項目

- 企画書作成時に確認しておきたいチェックリスト

- マーケティングオートメーションツール

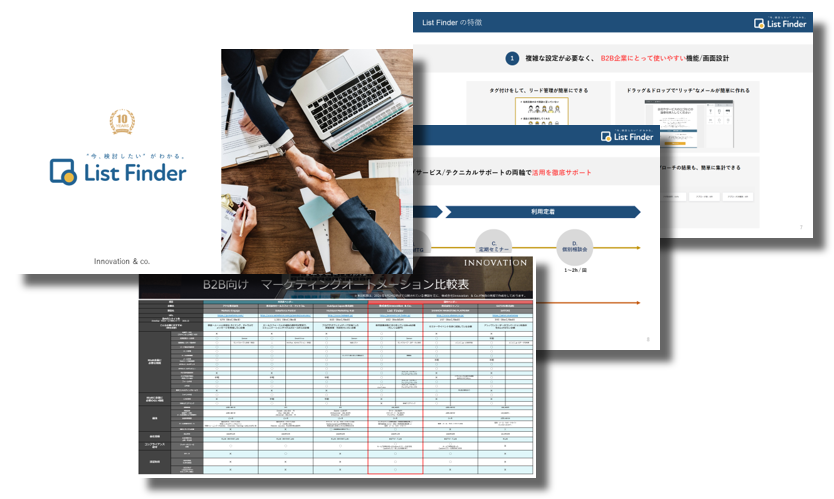

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会企画に必要な項目は以下の10項目があります。

- 展示会への出展目的

- 出展する展示会の選定

- 目標数値の設定

- ターゲット設定

- コンセプト設定

- ブースデザインの検討

- 制作物の準備

- 予算設定

- 集客方法の検討

- スケジュール設定

では、1つ1つ詳しく見ていきましょう。

1.出展の目的を明確にする

POINT:自社の課題を洗い出そう!

展示会を企画するにあたって、展示会への出展の目的を明確化しておきましょう。

展示会への出展目的は主に以下の3つです。

- 新規見込み顧客の獲得

- 企業や商品の認知拡大

- 既存顧客との関係性の構築

まずは、自社の課題を洗い出し、その課題を解決するために行うべき施策を目的とすることが重要です。企業によっては、複数の目的で展示会に出展する場合もあるでしょう。その場合でも、何に比重を置くのかメインの目的を定めておくことが重要です。

このように、目的を明確にしておくことで、チーム全体として目指す指標も見えてきます。展示会出展の目的については、以下の記事をご覧ください。

2.出展する展示会の選定

POINT:自社の目的とターゲットに最適な展示会を選ぼう!

展示会に出展する際には、単に参加するのではなく、自社の目的に合った展示会を選定することが重要です。出展する展示会を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

展示会のテーマとターゲットの適合性

展示会は多種多様なテーマで開催されており、自社の製品やサービスに最も関連性の高いテーマを選ぶことが基本です。

たとえば、BtoB製品を扱う企業であれば、ビジネス向けの展示会に参加することが望ましいです。出展する展示会のテーマが自社の製品と関連しているか、ターゲット顧客が来場するかどうかを確認しましょう。

展示会の規模と集客力

展示会の規模や来場者数は、展示会選定において重要な要素です。規模が大きく、集客力が強い展示会は多くの来場者を引きつける可能性が高いです。

しかし、規模が大きすぎると競合が多くなるため、目立ちにくくなることも考慮する必要があります。自社の目的に応じて、適切な規模の展示会を選びましょう。

過去の出展企業や業界の参加状況

過去の展示会の出展企業や業界の参加状況を調査し、競合他社がどれくらい出展しているかを確認します。特定の業界や市場に特化した展示会であれば、自社と同じ業界の企業と競合する可能性が高くなります。

業界全体の動向や参加企業の傾向を把握することで、展示会の効果を最大化することができます。

展示会の費用対効果

出展費用は展示会の規模や会場によって異なるため、費用対効果を考慮して選定する必要があります。出展費用に対してどれくらいのリターンが期待できるのかを予測し、収益を上げるための目標と照らし合わせます。

高額な出展費用に見合う集客効果や商談数を期待できる展示会を選びましょう。

3.目標数値を設定する

展示会後、目的に対する達成度を測るためにも出展目的と同時に、具体的な数値目標も設定しておきましょう。また設定の際は、曖昧な目標とならないよう効果が測定できる具体的な数値で設定しておくことが重要です。

数値目標の設定方法

目標設定の際は、曖昧な指標ではなく具体的で測定可能な数値を用いることが重要です。数値目標は出展目的によって異なりますが、一般的には以下のような指標を設定します。

- 集客数(ブース来場者数)

-

- 目安:過去の同規模展示会の来場者データを参考に設定

- 測定方法:受付シートの記入数、名刺交換数、QRコード読み取り数など

- 例:「3日間で500名の来場者獲得を目指す」

- リード獲得数(見込み顧客数)

-

- 目安:ブース来場者のうち、何割がリードとなるかを予測

- 測定方法:名刺交換数、アンケート記入数、QRコード登録数など

- 例:「新規リード300件獲得」

- 商談化数(アポ獲得数)

-

- 目安:獲得したリードのうち、何件が商談につながるか

- 測定方法:展示会中の商談予約数、後日のアポ取得数

- 例:「30件の商談を確保」

- 受注数(成約数)

-

- 目安:商談数に対する成約率を参考に設定

- 測定方法:展示会後の受注実績の集計

- 例:「3か月以内に10件の受注を達成」

目標の優先順位を決める

すべての指標を一度に追い求めるのではなく、優先順位を明確にすることも大切です。たとえば、新規リード獲得を最優先にするのか、既存顧客の関係強化を目的にするのかによって、KPIの重点が変わります。また、展示会の規模や業界特性によって、適切な目標値は変わるため、過去のデータや同業他社の実績を参考にしながら設定するとよいでしょう。

展示会の効果測定については、以下の記事をご覧ください。

4.ターゲットを決める

POINT:ペルソナを設定しよう!

展示会に出展する目的が決まると、ターゲットとなるペルソナの設定ができるようになります。

自社ブースに訪れてほしい見込み顧客像の業種や役職、さらにそのターゲットが来場する目的や課題、ニーズを想定したペルソナを設定し、社内で共有することで、チーム一人ひとりの認識のズレを最小限に留めます。

またターゲットを明確にすることで、展示用のコンテンツなどブース来訪者に対して効果的なアプローチが可能となるでしょう。

5.コンセプトを決める

POINT:来場者にとってのメリットを考えよう!

目的、ターゲットが決まったら次に展示会のコンセプトについても明確化しておきます。まずは展示を通して伝えたいことやアピールポイントを明確にし、自社のターゲットのニーズに合わせてコンセプトを定めていきましょう。

コンセプト設計の流れ

- ①展示会で伝えたいメッセージの明確化

-

- 自社製品・サービスの特徴、強み、他社との違い

- ターゲットの課題に対して、自社がどのような解決策を提供できるか

- ②ターゲットのニーズに合った内容にする

-

- 単に製品を紹介するだけでなく、来場者が「このブースで得られるメリット」を明確にする。

- 「コスト削減」「業務効率化」「最新技術の導入」など、来場者にとっての成果や効果を訴求する。

このように、来場する見込み顧客にとってメリットを感じてもらうことのできる内容にすることでより見込み顧客の興味や関心を惹くことにつながるでしょう。そのためにも顧客視点に立ったコンセプト設定が求められます。

- ➂競合との差別化

-

展示会では、似たような製品・サービスを扱う競合も出展しています。

自社ならではの特徴や優位性を強調するコンセプトを設定することで、差別化を図りましょう。

またコンセプトに合わせて、ひと目で伝わるキャッチコピーを用意しておくこともポイントです。多くのブースを目にする来場者が足を止めてくれるように、その製品やサービスの特徴は何か、顧客が受けられるメリットは何かが伝わるキャッチコピーをあらかじめ考えておきましょう。

コンセプトに沿ったキャッチコピーの設定

展示会では、ブースの前を通った瞬間に「目に留まる」「足を止める」ことが重要です。そのためには、コンセプトに基づいたキャッチコピーを用意しておく必要があります。

- キャッチコピーの役割

-

- 来場者が直感的に「何のブースか」がわかる

- 自分に関係がある内容だとすぐに認識させる

- 「知りたい」「話を聞きたい」と思わせる

たとえば、「高性能な業務効率化ツール」ではなく「たった1クリックで年間500時間の業務削減」のように、数字や具体的な効果を入れると来場者の関心を引きやすくなります。コンセプトは、展示会の準備から当日の運営、来場者対応までのすべての判断基準となります。来場者目線で考えた、分かりやすく、興味を惹くコンセプトを作り、合わせて目に留まるキャッチコピーも準備しましょう。

6.展示ブースのデザインを検討する

展示会場の展示ブースについても事前に検討しておきましょう。会場で足をとめてもらえるよう、ブースデザインやレイアウト、展示パネルなどを工夫する必要があります。

デザイン

ブースデザインではコーポレートカラーからコンセプトまで一貫したブランドイメージを構築しましょう。出展の度に毎回ブースのデザインが変わってしまうと、自社を認知している顧客に誤認される可能性があるため、デザインには一貫性を持たせることが大切です。

レイアウト

気軽に立ち寄りやすいブースにする事もポイントです。閉鎖的で、中に入らなければ詳細がわからないブースでは、自社の製品やサービスに興味がある来場者も入りにくいものです。外からでもブース内が見渡せる状態であり、更にブース内の展示品に来場者が自ら触れてみたくなる工夫や、デモンストレーション等を実施し、来場者が立ち寄りやすいようにしましょう。

ブース位置

展示会場では出店場所によって人通りの多さが異なります。出入り口に近い所は人通りが多くなるため、来場者の目に留まりやすくなります。こうした場所を確保できれば良いものの、確保できない場合は、呼び込み員などを活用してアピールしましょう。

7.制作物の準備

POINT:来場者が持ち帰れる資料やツールを準備しよう!

展示会では、来場者がブースに立ち寄った際に情報を効果的に伝えるための制作物が必要になります。単に製品やサービスを紹介するだけでなく、来場者が興味を持ち、商談につなげるためのツールを用意しましょう。

主な制作物と準備のポイント

- 会社案内・サービスパンフレット

-

- 一目でどんな企業か、どんなサービスを提供しているかが分かる構成

- 文字ばかりでなく、写真や図解を使って視覚的に伝わるデザイン

- 来場者が持ち帰りやすいよう、適切なサイズ(A4や三つ折りなど)にする

- 製品カタログ

-

- 製品のスペックや特徴を簡潔にまとめ、比較しやすくする

- 実際の導入事例を掲載し、顧客の成功事例を紹介することで興味を持たせる

- QRコードを掲載し、Webページや動画へ誘導する

- 展示ブース用パネル・ポスター

-

- 伝えたいメッセージをシンプルかつ大きな文字で表示

- 競合と差別化できる強みや特徴を強調する

- イラストや写真を活用して視覚的に分かりやすく

- ノベルティ(販促グッズ)

-

- 企業ロゴやサービス名を印刷し、ブランディングを強化

- 使いやすいもの(ボールペン、メモ帳、エコバッグなど)を選ぶ

- QRコードやキャンペーン情報を記載し、Web誘導を促す

8.予算の策定

POINT:コストを適切に把握し、費用対効果を最適化しよう!

展示会出展には、出展費用のみならずブース設営費用やノベルティなどの販促物、当日の運営費用など多くのコストを要します。展示会後、当初よりコストがかかってしまったということがないようにあらかじめ展示会コストを適切に把握し、予算を策定しておく必要があるでしょう。

また展示会後に、出展費用以上に成果を出せているのか判断するROI(費用対効果)も、展示会の成果を測るうえで重要な指標であることから、適切な予算管理が求められます。

展示会出展にかかる費用

- 出展費用

- 出展する展示会そのものの参加費用はもちろん、展示スペースのレンタル料金や出展登録費などが含まれます。

- ブース設営・デザイン費用

- ブースの設計・施工にかかる費用です。デザイン料やパネル・ディスプレイの制作費用、照明や音響設備、さらにはスタッフの制服や道具類もこの範囲に含まれます。

- 販促物(ノベルティ)費用

- 来場者に配布するノベルティや資料、カタログ、パンフレットの制作費用が含まれます。名刺やチラシの印刷費もこれに該当します。

- 人件費

- 展示会の運営にあたるスタッフの給与や、出展期間中の人員配置、スタッフの交通費や宿泊費が含まれます。

9.集客方法の選定

展示会を成功させるためには、より多くの人に来場してもらうことも重要です。企画の段階で、集客方法の選定を行っておきましょう。主な集客方法は以下の3つです。

案内状の送付

事前に見込み顧客となりそうな企業をリサーチして案内状を送付するといった手段があります。案内状を送付する際には、展示会の内容、展示予定の商品やサービスのチラシなどを同封します。

更に、案内状を送付した企業に対しては案内状が届くタイミングで、無事届いたか確認するメールを送付するとより効果的です。案内状やメールを活用し、アプローチを積み重ね、効果的な集客を行いましょう。

また、ある程度自社との関係性のある企業であれば、手間はかかるものの電話で直接コミュニケーションを取ることで、集客につながるだけでなく、来場しそうな企業が展示会にどのような目的で訪れるのか知ることができるでしょう。

案内状の例文など詳しくは、以下の記事を参考にしてみてください。

自社サイトでの告知

自社のWEBサイトには、事前に作成したバナーを展示会の数か月前から掲載するなどして、展示会への出展をアピールします。

また、展示会に関する特設サイトを用意すれば、出展内容を伝えることが可能です。サイト内にタグを埋め込むことでサイト来訪者の行動を追跡し、展示会出展を知らせるWEB広告の配信もできます。

SNSの活用

自社でX(旧Twitter)などのSNSを開設している場合は、SNSでも告知を行いましょう。展示会や自社サイトのリンクを貼り、そこで詳細な情報をみられるようにしておくことで、既存顧客がリンクをシェアしてくれることがあります。シェアされたリンクから見込み顧客の獲得につながる可能性もあるため、SNSも積極的に活用しましょう。

10.スケジュールの策定

POINT:余裕を持ったスケジュール策定を!

ここまで展示会企画の策定ができたら、最後に展示会までに行うべきタスクをスケジュールに落とし込みましょう。数か月前から準備している展示会では、出展日近くになるとタスクが多くなるため、あらかじめ準備しておけるものなどは事前におこなえる様、余裕をもった大枠のスケジュールを組んでおくのが良いでしょう。

またここでは、展示会当日までのスケジュールだけではなく、当日の流れや、展示会後のアフターフォローまでも設定しておくことが大切です。以下のように、展示会までのスケジュールを大枠で設定し、タスクを時間軸に落とし込むと効率よく準備が進められます。

展示会出展準備スケジュール

- 3か月前:準備スタート

-

-

- 出展目的と目標の確認

- 目的や目標数値を再確認し、チーム内で共有します。これに基づき、具体的な出展内容やターゲットの設定を行います。

-

- 出展する展示会の選定

- 出展する展示会の詳細情報を確認し、選定します。この段階で出展費用や展示会会場、規模などの情報も収集しましょう。

-

- ターゲットとペルソナの設定

- ターゲットとなる見込み顧客のペルソナを設定します。業種や役職などを基に、どのような顧客にアプローチするのかを明確にします。

-

- 予算策定

- 出展に必要なコストを予算化し、必要な予算を確保します。

-

- 1か月前:具体的な準備開始

-

-

- ブースデザインと制作物の準備

- ブースのレイアウトやデザイン、販促物の制作に取り掛かります。必要に応じて外部のデザイン会社や制作チームとの調整も行います。

-

- 集客方法の確定

- 事前の集客活動を決定します。メールマーケティングやSNSを活用してターゲット顧客にアプローチする方法を決め、告知を開始します。

-

- スケジュールとタスクの調整

- 展示会当日に向けた最終的なスケジュールを立てます。出展者の役割分担や当日の運営スケジュールを確定します。

-

- スタッフの教育

- 展示会に参加するスタッフに対して、製品・サービスの説明方法や顧客へのアプローチ方法についての教育を行います。

-

- 1週間前:最終準備と確認

-

-

- 最終的なブース設営の確認

- ブースの設営準備が整っているか確認し、必要なもの(備品、展示物、照明など)がすべて揃っているかをチェックします。

-

- スタッフの役割確認

- スタッフの担当エリアや役割、シフトなどを最終確認し、当日の準備に備えます。

-

- 搬入・搬出スケジュールの調整

- 展示会会場への搬入・搬出の時間や作業手順を再確認し、トラブルがないようにスムーズに進行できるよう準備します。

-

- 参加者へのリマインド

- 来場者や参加者への最終案内を行い、展示会当日に向けてのリマインドメールを送信します。

-

- 展示会当日:運営とアフターケア

-

-

- 展示会場での運営

- 事前に決めた通りにブースを運営し、来場者にアプローチします。展示物の説明や商談のセッティングなど、ターゲットに合わせてアクションを起こします。

-

- 成果の記録とデータ管理

- 商談成立数や興味を示した顧客の情報を記録し、後のフォローアップに役立つデータを集めます。

-

企画書作成時に確認しておきたいチェックリスト

展示会企画書を作成する際に見落としがちな重要な項目として、法規制、許可申請、リスク対策などがあります。これらの項目が抜けていると、予期せぬトラブルや費用が発生する可能性が高く、展示会の成功に影響を与えることもあります。ここでは、展示会の企画書作成時に注意すべき項目を解説します。

1.法規制の確認

展示会に出展する際には、展示物やブース設営に関する法規制や安全基準を遵守する必要があります。たとえば、展示物の高さ制限や電気機器の取り扱いに関する規制、会場内での喫煙や音量規制など、展示会場ごとに異なる規則があるため、必ず確認しておきましょう。

2.許可申請の確認

展示会の開催地や会場によっては、特定の許可申請が必要となる場合があります。たとえば、音響機器の使用や、展示物に対する特別な許可、広告物の掲示に関する許可申請などが該当します。

事前に必要な申請をしないと、当日問題が発生し、展示会に参加できなくなることもあるため注意が必要です。

3.リスク対策の準備

展示会は多くの人が集まるため、さまざまなリスクが発生する可能性があります。物品の盗難、機材トラブル、スタッフの健康管理や安全管理など、事前にリスク対策を講じることが重要です。

たとえば、保険の加入や、緊急連絡体制の確立、搬入出の安全管理なども確認しておきましょう。

4.出展契約や規約の確認

展示会主催者との契約内容や規約を確認しておくことも非常に重要です。契約には出展料や支払い期限、会場での利用規約、出展物に関する制約事項などが含まれます。

5.キャンセルポリシーの確認

展示会出展のキャンセルや変更に関するポリシーを確認しておくことも重要です。もし出展できなくなった場合や急な変更があった場合に、キャンセル料や返金ポリシーがどのようになっているかも事前に把握しておきましょう。

おわりに:ポイントを押さえた企画書づくりが展示会成功の秘訣

いかがでしたでしょうか。今回は、企画書に盛り込むべき10の項目についてご紹介しました。今回紹介した手順で、丁寧な企画作成を行うことでチーム全体として目指す指標が明確となり、成果につながる展示会出展となるでしょう。

作成の際は、それぞれの項目のポイントを押さえ、企画書に落とし込むことを意識して取り組んでみてください。

【関連記事】