展示会出展の目的の1つは、リードと呼ばれる見込み顧客の獲得です。来場された方と積極的に名刺を交換し、アンケートに記入いただくことで今後のアプローチを効率的に行うことができます。

またアンケートの内容次第では、自社のブースに立ち寄ってくれた方を将来の優良顧客に育てることにもつながるでしょう。

そこで今回は、展示会アンケートの目的や上手なアンケート項目の設計方法、アンケートの具体例をご紹介します。

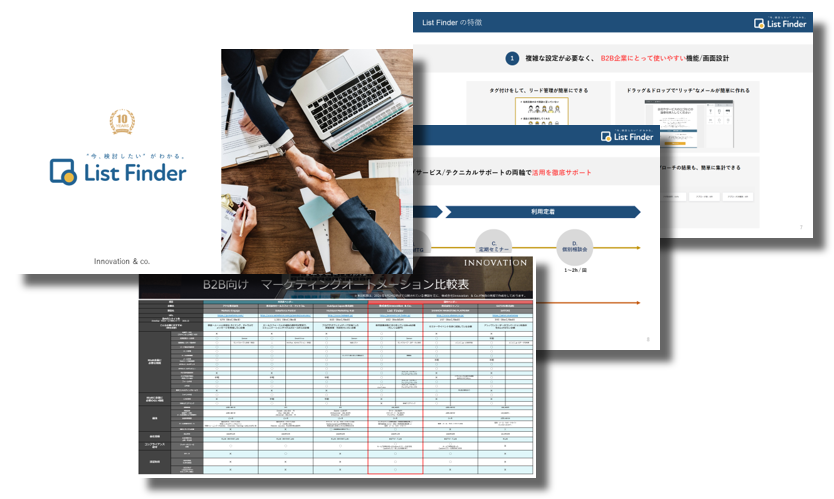

さらにアンケートの回答以外にも、展示会後に「自社Webサイトに訪れているか」がわかれば、自社に興味がある人を見つけられますよね。そんな温度感の高いリードを見つけるツール「List Finder」の資料はこちらからダウンロードできます。

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

- ▼この記事でわかること

-

- 展示会出展の目的

- 効果的なアンケート作成に重要な事前準備

- 回答しやすいアンケート設問のポイント

- アンケートテンプレート

Contents

展示会でのアンケートの目的とは?

展示会アンケートの目的としては、大きく2点あります。

来場者の見込み度合いを明らかにする

展示会には多くの人が来場し、自社のブースでさまざまな見込み顧客と名刺交換を行うことになります。しかし、展示会後に、名刺交換をした人全員に同じようにアプローチするのは非効率です。そこで、各見込み顧客の確度をアンケートで明らかにできれば、効率的にアプローチの優先度合いを決めることができます。

たとえば、「購入時期が決まっている」「デモを試してみたい」という回答をした今すぐ商談になりそうな企業には、営業が即電話でアプローチを行います。反対に「購入するか分からない」「導入予定はない」など、まだ検討が先になりそうな見込み顧客にはひとまず来場のお礼をメールで送るなど、アンケートの回答に合わせてアプローチを変えていきます。

アンケートでは、成約の可能性が高いか低いかが分かる回答を引き出しましょう。

見込み顧客へのアプローチのヒントを得る

アンケートは見込み度合いだけでなく、来場者へのアプローチ材料を知る手がかりにもなります。

営業アプローチの際に、事前に相手の情報があるとないとでは効率が大きく異なります。「決裁権を持っている人物であるかどうか」、「すぐに製品やサービスを導入したいかどうか」、「競合他社の製品にも興味を持っているか」などの情報を参考に相手に応じた提案をしていきます。

たとえば、「導入を検討していて、競合にも興味を持っている」と回答した顧客がいたら、他社製品と比較したプレゼン資料や特別割引の見積りを持ってアポイントメントを取るというアクションができます。また、アポイントを取る際も、アンケートを参考に相手が興味を持ちそうな情報を付け加えることができれば、会ってもらえる確率は向上します。

このように、展示会アンケートを上手に活用すれば、来場者を実際の顧客に育て上げられるのです。

「【例文つき】展示会のお礼メールの書き方を解説!成果を最大化するポイント」

展示会アンケートを作成する際の事前準備

ここでは、展示会アンケートを作成する際に必要な事前準備について確認しておきましょう。

1.展示会出展の目的を確認する

まずは、展示会の出展目的を明確にしておきましょう。目的が明確になることでアンケート調査の必要性や、設問項目を具体的に定めやすくなります。展示会の出展目的には以下のようなものがあります。

- 新規見込み顧客の獲得

- 商談の獲得

- 既存顧客との関係性の構築

- ニーズや課題の把握

- 企業や製品の認知度の向上

これらの目的の内、「新規見込み顧客の獲得」「商談の獲得」「ニーズや課題の把握」を目的とする場合には、アンケート調査が適しているといえます。

2.ターゲット設定

前述したようにアンケート調査を行う目的は、「見込み顧客の確度をアンケートで明らかにし、アプローチの優先度を決めること」です。

そこで「見込み度合いが高い」と判断する定義を明確にしておくことが重要です。

たとえばアンケートの結果、「購入時期が決まっている」「デモを試してみたい」と回答した顧客は「見込み度合いが高い」と判断できるでしょう。反対に「購入するか分からない」「導入予定はない」などと回答した顧客は「見込み度合いが低い顧客」としてセグメントすることができます。

このように事前にターゲットをセグメントしておくことで、見込み度合いが高いと判断できた顧客には、展示会後すぐに営業がフォローアップするといった迅速なアプローチが可能となります。

3.アンケート項目の選定

アンケートの結果をもとに顧客をセグメントするには、どのような設問をすればよいか事前に考えておく必要があります。このとき「BANT」をもとにしてアンケート項目を考えることで、より見込み顧客の温度感がわかりやすい設問を作ることができるでしょう。

この「BANT」については次の項目で詳しく説明します。

4.アンケートを作成する

前項でリストアップしたアンケート項目を落とし込み、アンケートを作成していきます。質問項目は簡潔で分かりやすく設計し、無駄なく必要な情報を収集できるようにしましょう。選択肢の数や形式を考慮し、参加者がストレスなく回答できるように配慮することも重要です。

このとき、アンケートのフォーマットをデジタルデバイスを使用するか、紙のアンケートを配布するかも事前に決定しておくべき重要なポイントとなります。

まず、デジタルアンケートを選択する場合、タブレットやスマートフォンなどを活用して、参加者がその場で回答できるようにするのが一般的です。デジタル形式のメリットは、リアルタイムでデータを集計できる点や、参加者がすぐに回答を完了できることで、データの回収率を向上させることができる点にあります。

一方、紙のアンケートは、デジタルデバイスに慣れていない参加者や、即座にオンライン環境でアンケートに回答したくない参加者にも対応できる利点があります。ただし、データ収集後に手動で入力作業が発生するため、集計作業に時間がかかる点を考慮する必要があります。

効果的な展示会アンケートの設問とは?

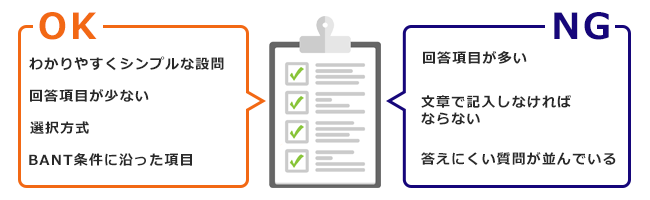

アンケートで見込み度合いやアプローチのヒントを知るには、設問の作成の仕方が鍵となります。ここでは、回答しやすい、回答しづらい展示会アンケート設問をそれぞれご紹介します。

【OK設問】回答しやすい上手なアンケート設問の特徴

まず、回答しやすい上手なアンケート設問の特徴です。

- ①数を限定したわかりやすくシンプルな設問にする

-

アンケート設問は、参加者が回答しやすいように項目は15問以内にし、回答しやすい設問にすることが重要です。設問が多すぎると、回答者が途中で疲れてしまったり、途中で離脱してしまうことも考えられます。そのため、質問項目は目的に沿って厳選し、内容を簡潔でわかりやすくすることが求められます。

たとえば、複雑な質問や一度に複数の情報を求める質問は避け、1つの質問に1つのポイントを明確にするよう心がけましょう。シンプルな設問にすることで、回答者が迷うことなく答えやすくなり、正確なデータが収集できます。

- ②選択方式を導入する

-

また、選択方式でも内容を工夫すれば、来場者の本音を引き出し、来場者のニーズを知ることができます。アンケートにおいて、選択肢を用意した質問形式は、回答者にとって回答しやすくなります。

自由記述式の質問も有効な場合もありますが、回答には時間がかかります。その点、選択方式は選ぶだけで回答が完了するため、スムーズに進行でき、回答率も高くなるでしょう。また、選択肢を適切に設定することで、データを後から集計しやすくなるため、効果的なデータ分析が可能となります。選択肢が多すぎないように配慮し、重要な項目を絞り込んだものにしましょう。

- ➂BANT情報を活用する

-

見込み顧客へアプローチするために「BANT条件を意識して項目設計する」こともポイントです。

「BANT」とは、見込み顧客から聞き取るべき4つの項目の頭文字を並べたものであり、それぞれ意味は「Budget(予算)」、「Authority(決済権)」、「Needs(必要性)」、「Timeframe(導入時期)」です。アンケートの項目は、下記のような流れで設計するようにしましょう。- なぜ必要(Needs)なのか

- いつくらいの導入(Timeframe)が望ましいのか

- 決済権(Authority)は誰が持っているのか

- 予算(Budget)はどれくらいか

「BANT」に沿ったアンケート項目の設計ができれば、情報を効率的に収集できます。しかし、あまりにもストレートで答えづらい質問では来場者は回答してくれません。たとえば「決裁権がありますか?」ではなく、職種や立場を引き出す選択肢を設定し、決裁権の有無を想定できるようにするなど、自然に情報を引き出せる設計にしましょう。

【NG設問】回答しづらいアンケート設問の特徴

では反対に、回答しづらいアンケートの特徴についても見ていきましょう。

- ①回答項目が多い

-

回答項目が多すぎるアンケート設問は、回答者にとって非常に負担となります。展示会の来場者は限られた時間を割いて、多くの情報を得るために来場しています。

来場者のニーズが知りたいがゆえに細かい質問をしてしまいがちですが、1ブースのアンケートに多くの時間を費やすのは難しく、自社に対する悪い印象にもつながりかねません。また、選択肢が多いことで、質問が曖昧に感じられることもあります。設問ごとに選択肢の数を適切に管理し、回答者がスムーズに回答できるよう配慮しましょう。

- ②文章で記入しなければならない項目欄が多い

-

自由記述式のアンケート項目は、回答者にとって時間がかかる上に、思考を必要とするため、回答を敬遠されがちです。記述式の質問は、詳細な意見やフィードバックを得るためには有効ですが、回答者にとって答えやすくするためには適切に配置することが重要です。

たとえば、記述式質問はアンケートの最後にまとめ、最初は簡単な選択肢を提供することで、回答者が途中で投げ出すことなく回答を完了できるようにします。他にも、「予算はどのくらいですか?」などのストレート過ぎて答えにくい質問が並んでいる場合にも、来場者を困惑させ、不躾な印象につながります。

展示会アンケートのテンプレート例

ここでは、BANTに沿ったアンケートのテンプレート例を挙げてみます。

- 1.冒頭部分

- 本日は弊社ブースにお立ち寄りいただき誠にありがとうございます。

よろしければ、下記アンケートにご協力ください。 - 2.担当者情報

-

- 会社名

- 部署名

- 役職

- 氏名

- 電話番号

- 3.どの製品に興味があって、お立ち寄りいただきましたか?(Need=必要性)

-

- 製品A

- 製品B

- 製品C

- 該当無し

- 4.貴社が抱えている課題はありますか?(Need=必要性)

-

- 売上

- コストダウン

- データの整理

- 品質

- 5.購入時期は決まっていますか?(Timeframe=購入時期)

-

- 3ヶ月以内

- 1年以内

- 検討中

- 導入予定無し

- すでに導入中

- 6.興味のある製品を教えてください。(Budget=予算)

-

- 競合A

- 競合B

- 競合C

- 自由回答

- 7.職種を教えてください。(Authority=決裁権)

-

- 生産管理

- 購買

- 開発

- 営業

- 品質管理

- 8.テスト導入をご希望されますか?(Need=必要性)

-

- はい

- いいえ

- もう少し検討したい

こちらを参考に、自社の製品に対応したアンケート項目を検討してみてください。

展示会アンケート作成時のポイント

展示会アンケート設定時に意識しておきたいポイントについて解説していきます。

営業責任者と議論しながら作成する

アンケートの質問項目はターゲットを設定したうえで作成するため、商品やサービス、業種業態によって必要な項目が異なります。

また、アンケート結果を元に商談に臨むのは営業です。そのため、アンケート設計の段階から営業責任者などと議論しながら作成することがおすすめです。

設問を工夫して回答率を上げる

前述した通り、多くの情報を得ることを目的に展示会に訪れる来場者にとって、質問数の多いアンケートは敬遠されます。

そのため、名刺で分かることはアンケートの項目に盛り込まない、質問項目の数をできる限り少なくする、回答に手間のかかる自由記述はあまり使用しないなど、工夫して回答率を上げましょう。

また必要な項目が不足していたり、重複した項目がないようにすることも重要です。

集計しやすい方法を選択する

集計しやすい質問形式を選ぶことは、時間と労力を節約し、精度の高い分析にするためにも重要です。具体的には、選択肢を用いた質問を優先することが効果的です。このような形式であれば、回答内容が予め決められた選択肢に集約されるため、集計が非常にスムーズになります。

さらに、デジタル形式でアンケートを実施する場合、ツールによっては集計機能が自動で提供されることが多いため、紙でアンケートを取る場合に比べて作業の効率化を図ることができます。

個人情報の利用目的を明示する

来場者に安心して回答してもらうためには、アンケートに取得した個人情報の利用目的、管理方法、開示の有無などの明示が必要です。そこでアンケート用紙には、以下のような一文を記載しておきましょう。

- 【例文】

- 記載していただいた個人情報は主に製品開発や改善に活用いたします。製品やセミナーのご案内をさせていただくことがありますのでご了承ください。

ご記入いただいた情報は責任者を定め、紛失や漏洩などが発生しないよう社内で厳重に管理させていただきます。

MAツールの活用で展示会アンケートを効率化しよう

MAツール(マーケティングオートメーション)を活用することで、展示会アンケートの効率化が進みます。MAツールは、アンケートデータの収集から分析、さらにはその後のフォローアップ活動までを一元的に管理できるため、時間と労力を大幅に削減できます。

まず、展示会アンケートをデジタルで実施する場合、MAツールを使用すれば、オンラインアンケートの配信や回答の自動集計が可能です。これにより、手動で集計する手間が省け、リアルタイムでデータを確認することができます。

さらに、MAツールは回答者の行動履歴や属性情報を自動的に記録することができます。これにより、参加者がどの展示ブースに立ち寄ったか、どの製品に興味を示したかなどのデータと合わせて、アンケート結果を分析できます。

このように、展示会の前後で得られた情報を一元管理し、リードの特性に基づいて、よりパーソナライズされた対応を行うことができるのです。MAツールを活用することで、アンケートの収集から分析、さらにその後の営業活動まで効率化され、効果的なリード管理とフォローアップが実現します。展示会アンケートを効率よく活用するためには、MAツールを積極的に導入することが効果的です。

MAツールについては、下記の記事も参考にご覧ください。

展示会アンケートの結果はアポ獲得へとつなげる

展示会アンケートは、展示会に参加したリードのニーズや関心を正確に把握し、それに基づいたアクションを取ることで、商談の可能性を高め、アポ獲得に結びつけることができます。ここでは、展示会アンケートからアポイント獲得までの方法を解説します。

アンケート結果をもとにスコアリングを実施する

展示会アンケートの結果をもとにスコアリングを実施することで、リードの質を評価し、アポ獲得へとつなげることが可能になります。スコアリングとは、リードに対してポイントを付与し、そのリードがどれだけ商談化しやすいかを数値化するプロセスです。

アンケートで得られた情報を基にスコアを設定します。たとえば、購買意欲が高い、予算が十分である、購入を検討しているタイミングが近いリードには高いスコアを付け、営業活動を優先的に行います。逆に、興味はあるが購入意欲が低い、タイミングが遠いリードには低いスコアを付け、少し時間をかけてナーチャリングすることができます。

このようにスコアリングを行うことで、リードの優先順位が明確になり、効率的な営業活動が可能になります。

スコアリング結果に合わせたアプローチを行う

スコアが高いリードには、即座に営業担当者からのアプローチを行い、商談化に向けた具体的なアクションを行います。このようなリードは、購入意欲が高く、迅速な対応が求められます。

一方で、スコアが低いリードには、まずはフォローアップメールなどのコンテンツを送り、長期的な関係構築を目指したアプローチが有効です。具体的には、リードが興味を示した分野に関連するホワイトペーパーやウェビナーの案内を送ることで、さらに関心を高めることができるでしょう。

スコアリング結果に応じた適切なアプローチを行うことで、リードの商談化を促進し、リソースを効率的に使うことができます。

まとめ:ツールを使って効率的に見込み顧客の獲得を目指そう

時間と労力を掛けて準備し、実施する展示会は、将来の顧客と出会う貴重な場所です。展示会で出会った方との関係を良好に保ち、営業活動へとつなげるためにも、展示会アンケートで来場者の本音を聞き出しましょう。

また、展示会の効果を最大化させるためには、その後のアクションが重要です。マーケティングオートメーションツール「List Finder」では、名刺の管理、お礼メールの配信、確度の高い見込み顧客の抽出などを一括で行えます。

展示会を使用したList Finderの活用例は、こちらからご覧ください。