展示会は自社商品をアピールしたり、新規顧客へ有益な情報を提供したり、見込み顧客(リード)との接点になる場所です。とはいえ、展示会出展には金銭的・人的負担がかかるため、かかった工数以上に成果を出す必要があります。

そのために大切なのは「出展の目的」をメンバーと共有し合うことです。自社の出展目的を明確にし、展示会に来場するターゲットのニーズに合わせて準備を進めましょう。

- ▼この記事で分かること

-

- 展示会の出展目的とは?

- 出展目的の設定が重要な理由

- 出展効果を高める展示会の準備

- マーケティングオートメーションツール

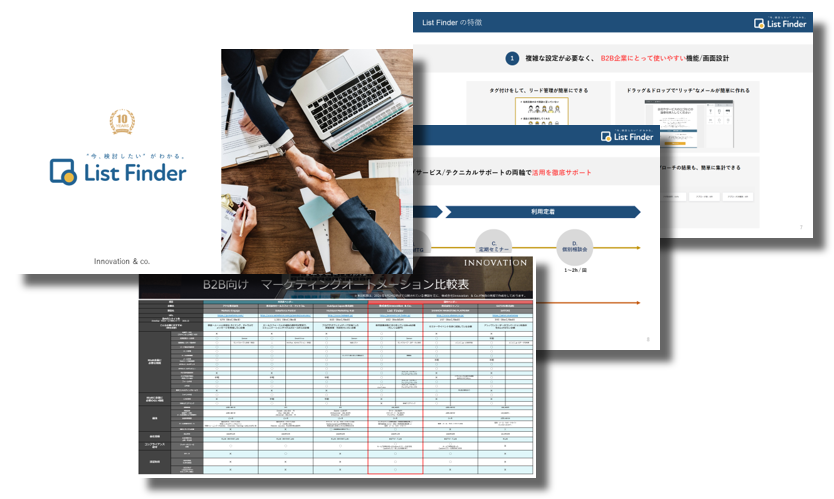

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会とは

展示会とは、企業や団体が自社の商品やサービス、技術などを紹介し、来場者に直接アピールするためのイベントです。新製品の発表や販売促進の場として活用されることが多く、ビジネスチャンスを拡大する重要な機会となります。出展者は、自社のブースで製品デモやプレゼンテーションを行い、来場者との商談や新規顧客の獲得を目指します。

展示会の来場者とはどんな人?

展示会の来場者は、

- 企業の意思決定者

- 業界の専門家

- バイヤー

- 仕入れ担当者

- 投資家

- メディア関係者

- 一般消費者

など多岐にわたります。

来場者の目的は、最新の技術や商品を知ることや、新しい取引先を見つけること、ビジネスのアイデアを得ることなどさまざまで、展示会は来場者にとって、業界のトレンドを把握し、競合やパートナーシップの可能性を探る絶好の機会となっています。

展示会の種類

展示会にはさまざまな種類があります。ここでは、代表的な3つの展示会について見ていきましょう。

- ・合同展示会

- 合同展示会は、特定の業界やテーマに特化した展示会です。たとえば、自動車業界やIT業界の展示会などがあります。関連する業界関係者が集まることが多く、最新の技術やトレンドを紹介する場所とされています。

主な来場者はビジネスマンで、参加者にとって情報収集やビジネス展開の機会となる重要なイベントです。展示会と聞いてイメージするのがこの合同展示会にあたり、ほとんどがBtoB企業向けとして開催されています。

- ・パブリックショー

- パブリックショーは、商品やサービスの販売や宣伝をおこなうために企業が出展する展示会のことです。合同展示会がビジネスマンやBtoB向けであるのに対し、このパブリックショーは、一般消費者向けに開催されます。

新商品の発表やその場で販売を行うことが目的とされ、来場者も目当ての商品を購入するために来場します。コミックマーケットやモーターショーが代表的です。

- ・プライベートショー

- プライベートショーは、企業が自社の技術の紹介や新商品のプロモーションを行う場で、一般公開はされず、主催企業の招待によって集客を行います。

プライベートショーの目的は、招待客との関係性の構築です。自社のファンとなってもらうためにも、オリジナリティのあるテーマやコンセプトで企画をおこなうことが求められます。

展示会に出展する際は、「目的」や「ターゲット」を定めることで、出展すべき展示会が明確になります。

BtoB企業が展示会に出展する3つの目的

展示会では特定のジャンルや自社・競合製品に興味がある担当者が集まります。そのなかで一歩進んで見込み顧客に自社製品をアピールするには、展示会に出展する目的を明確にし、社内で共有することが重要です。ここでは、BtoB企業が展示会に出展する主な目的を3つ紹介します。

1.新規見込み顧客や営業案件を獲得する

展示会では、自社に興味をもってくれた来場者との名刺交換やバーコードの読み取り、アンケートなどによって見込み顧客(リード)の情報取得ができます。展示会にはある一定のテーマに興味があるユーザーが来場するため、自社にとって良質なリードとなる可能性が高いでしょう。

展示会の規模によっては一度で数千枚もの名刺を獲得することも可能であり、これらのリード情報を元に、展示会終了後にリードナーチャリングを実施し、案件化を狙います。また、展示会の場で直接商談が成立するケースもあり、すぐに営業案件として進められる可能性もあります。特に、製品デモや個別相談を通じて具体的な課題解決策を提示できれば、展示会の時点で契約や見積もり依頼に至ることも少なくありません。

2.企業や製品の認知度を高める

展示会に訪れた担当者に対して、企業の存在や製品についての認知度を高めます。

「購入決定は会う前に済んでいる」という言葉がありますが、インターネットで検索されるためには、まず認知される必要があります。SEO対策や広告などインターネット上の施策も大事ですが、オンラインでは写真や文章・動画で伝えることしかできません。

そこで、展示会のような場所で説明したり製品を触ったり体験してもらったりしながら、直接アピールしていかねばならないのです。

3.既存の顧客との関係性を高める

展示会には既存顧客も訪れます。ブースに来てもらいたい顧客には、あらかじめ無料入場券を同封した案内状などを送付し告知しておきましょう。

既存顧客と直接会って話をすることで、関係性の向上や新たなニーズの掘り起こし、新商品のアピールなどを自然な形で行うことができ、アップセルやクロスセルを生み出すかもしれません。既存顧客の知り合いの企業を紹介いただき、新しい商談が生まれることもあります。

展示会開催のメリットについては、以下の記事もご覧ください。

展示会来場者の目的は「情報収集」

展示会準備の前に、来場者の目的も合わせて社内で共有しておきましょう。まず、来場者の目的は「商談」とは限りません。多くの来場者は「情報収集」を目的としています。具体的なニーズが確定しておらず「上司から情報収集のために来場するように指示されて来た」など、漠然と広く浅く情報集めに来ているケースも少なくありません。

BtoB企業の場合、意思決定者となる決裁者よりも現場担当者が来場するのが一般的です。担当者が何を知りたいのか?担当者に自社製品を気に入ってもらえた場合、どう上長へアピールできるか?などを考えながら出展準備を進めましょう。

展示会の目的設定が大切な2つの理由

ここでは、展示会出展の目標設定が大切な理由を説明します。

①具体的な目標設定ができる

展示会出展には時間やコストがかかるため、それに見合うだけの利益を得る必要があります。

展示会の成果を客観的に判断するためには、効果測定を行って客観的に判断していかねばなりません。その判断材料となる具体的な数値目標の設定を行うためにも、目的を明確にしておきましょう。

②来場する見込み顧客のターゲット像やニーズを明確にできる

展示会に出展する目的が決まると、ターゲットとなるペルソナの設定ができるようになります。ペルソナを社内で共有することで、チーム1人ひとりの認識のズレを最小限に留めます。

たとえば、展示会出展の目的を「自社製品による課題解決方法の提案」とするならば、見込み顧客がどのような課題を抱えているか考える必要があります。それを踏まえてターゲット層やニーズを明確にすれば、ブース来訪者に対して効果的なアプローチもできるでしょう。

展示会の出展効果を高める事前準備

展示会出展を成功させるためには、事前準備が欠かせません。出展の目的が定まった後は、目的に沿ってより具体的に準備を進めていきましょう。

1.目標を数値化する

展示会出展の際は、成果を客観的に判断するためにも、目標を数値化しておくことが大切です。そこで、判断材料となる具体的な数値目標(KPI)を設定しておきましょう。

- 展示会でのKPI

-

- 【新規見込み顧客を獲得する場合】

-

- 名刺(リード情報)獲得数(例:100件の名刺を獲得)

- 商談数(例:展示会後1カ月以内に20件の商談を実施)

- 来場者の関心度(例:50%以上のリードが「製品紹介に興味あり」と回答)

- 【企業や製品の認知度を高める場合】

-

- ブース来場者数(例:500人以上の来場者をブースに誘導)

- 資料ダウンロード数(例:展示会後のLPから50件の資料ダウンロード獲得)

- SNS拡散(例:展示会期間中に自社ハッシュタグの投稿100件を達成)

- 【既存の顧客との関係性を高める場合】

-

- アップセルの機会(例:既存顧客の20%が新製品に興味を示す)

- アンケート数(例:展示会後アンケートで80%以上が「満足」と回答)

などが挙げられます。

このように目標を数値化しておくことで、その結果に対し、分析・改善が効果的に行えることから次回の出展の際のブラッシュアップが可能になります。

2.見込み顧客を明確化する

次に、自社の出展目的を達成するために自社ブースに訪れてほしい見込み顧客像を明確化しましょう。展示会に出展する目的が決まると、ターゲットとなるペルソナの設定ができるようになります。業種や役職、さらにそのターゲットが来場する目的や課題、ニーズを想定したペルソナ設定を行いましょう。

さらに、設定したペルソナに合わせたアプローチ方法やコンテンツを準備していきましょう。ここでは、どれだけ来場者の求めている情報を提供できるかということが重要となります。

会場で足をとめてもらえるよう、チラシや販促ツール、ノベルティなどにも反映させていきます。また、事前に自社サイトやSNSでの告知を行うなどして、その際には来場者にメリットのある情報の提供を行うことでブースへの集客へとつながります。

3.ブースデザインやレイアウトにこだわる

展示会の出展効果を高めるためには、ブースのデザインやレイアウトにこだわることが非常に重要です。展示会の会場は、多くの企業が出展しているため、ブースが目立たないと通り過ぎる来場者に気づかれず、集客につながりません。

まず、視覚的に目立つデザインを意識しましょう。色使いやキャッチコピーを工夫し、遠くからでも一目で興味を引けるようにすることが大切です。また、レイアウトも重要で、来場者がスムーズにブースに近づけるよう、開放的で入りやすい配置にすることが求められます。

さらに、ブランドイメージを反映したデザインも必要です。自社のブランドカラーやロゴをしっかりと盛り込み、ブース全体が統一感を持つようにすることで、来場者に企業としての信頼感や一貫性を印象づけることができます。

展示会出展準備については、以下の記事で詳しく解説しています。

展示会での失敗例とその対策法

展示会は多くの企業にとって重要なマーケティング施策ですが、準備不足や運用ミスで「思ったような成果が出なかった…」というケースも少なくありません。ここでは、展示会でよくある失敗例とその対策方法について見ていきましょう。

よくある失敗①目的が曖昧で成果につながらない

- 「とりあえず出展したけど、何を達成すれば成功かわからない」

- 「展示会に参加したけど、名刺を集めただけで終わった」

展示会に出展する際は、単に「自社を知ってもらう」「名刺を集める」といった漠然とした目的ではなく、具体的な成果を設定することが重要です。たとえば、「新規リードを100件獲得する」「展示会後1カ月以内に商談20件を実施する」といった数値目標を決めることで、ブースの設計や接客方法、フォロー体制などの戦略を立てやすくなります。

また、KPIを明確にしておくことで、展示会の成果を客観的に評価できるため、次回以降の改善にもつなげやすくなります。想定する「受注数」から計算して、どのくらいの名刺を獲得するかを決めておきましょう。

よくある失敗②目標のリード数は獲得したが商談につながらない

- 展示会で名刺はたくさん集まったが、実際に商談や受注につながらなかった

- 「なんとなく立ち寄っただけ」の人が多く、リードの質が低かった

展示会では名刺を多く獲得することも大切ですが、それだけでは商談や案件化にはつながりません。重要なのは、リードの「質」を意識することです。ブースでの名刺交換時に相手の興味度や導入意向を簡単にヒアリングし、「すぐに商談できるリード」「中長期的なフォローが必要なリード」といった分類を行うと、その後のアプローチがスムーズになります。

また、展示会後のフォローを迅速に行うことも重要です。特に、関心度の高いリードには、展示会終了後2日以内にお礼メールを送付し、商談の日程調整を進めることで、商談化率を高められます。

よくある失敗➂ブースの集客がうまくいかない

- ブースの前を通る人は多いのに、立ち寄ってくれない

- 競合ブースに比べて、来場者が少ない

ブースに人が集まらない原因として、「目立たないデザイン」「魅力的な訴求がない」「事前の集客施策が不十分」などが考えられます。これを防ぐためには、まずブースのデザインを工夫し、遠くからでも目を引くキャッチコピーやビジュアルを活用することが効果的です。

たとえば、キャッチコピーにサービスの「導入数」「シェア率」「金額」などの数字を入れるとより具体的になります。また、展示会前にターゲット企業へ招待メールを送ったり、SNSや広告を活用して来場を促すことで、事前に興味を持った見込み客を集めることができます。

よくある失敗④展示会のコストがかかりすぎる

- 予算オーバーしてしまい、費用対効果が合わなかった

- 高額な装飾やノベルティを用意したが、あまり効果がなかった

展示会の出展には、出展料やブースの装飾、運営費などさまざまなコストがかかります。た展示会において、出展物のデザインやレイアウトも重要となり、会場内の目立つ場所に配置したり、展示物を大きくすることで注目を集めることができます。

しかし、印象に残る展示物を作るためには人的負担がかかることもあるでしょう。ほかにも販促ツールやノベルティの準備など、運営には人員の確保や時間が必要になることがあります。のため出展の際には事前に、予算やスケジュールをしっかりと考慮し、準備を進めることが大切です。

【関連記事】

どちらを選ぶ?オンライン展示会とオフライン展示会の違い

最近ではオンライン展示会を実施する企業も増えてきています。ここでは、従来のオフライン展示会との違いを確認し、どちらの形式を選ぶべきか判断しましょう。

| オンライン展示会 | オフライン展示会 | |

|---|---|---|

| コスト |

|

|

| リード獲得の違い |

|

|

| 参加者の違い |

|

|

| 展示方法・商談の違い |

|

|

どちらの形式の展示会を選ぶかは、企業の目的やターゲットに応じて異なります。もし、限られた予算で全国など広範囲にリーチし、多くの潜在顧客に情報を届けたい場合は、オンライン展示会が適しています。オンラインなら移動や設営のコストを抑えつつ、ウェビナーや資料ダウンロードなどを活用して効率的にリードを獲得できます。

一方で、展示会を通じて質の高いリードを獲得し、対面での商談を進めたい場合は、オフライン展示会が有効です。オフラインの場では、直接会話をしながら顧客の課題やニーズを深掘りしやすく、その場で信頼関係を築くことができるため、商談成立の可能性も高まります。特に、実際に製品を見たり触れたりできる業種では、オフラインの強みが際立ちます。

このように自社の目的やターゲットに応じて、最適な形式を選択することが重要です。

展示会後はリード情報の整理とアフターフォローを忘れずに

展示会で集めたリードの情報は、しっかりと活用しなければ意味がありません。そこで展示会終了後は、見込み度合い別に振り分けを行い、それぞれ「お礼メールを送る」「資料を送付する」「営業が直接コンタクトを取る」などのアクションを決めておくと展示会後のフォローをスムーズに行うことができます。

これらのフォローをなるべく少ない工数でスムーズに実施するには、マーケティングオートメーション「List Finder」の活用がおすすめです。「List Finder」では獲得したリード情報の管理やお礼メールの配信、検討度合いが高まった見込み顧客の抽出まで実施できます。

獲得した名刺を有効活用するためにも、ぜひ利用を検討してみてください。「List Finder」の資料はこちらからダウンロードいただけます。

おわりに

展示会を成功させるためには、まず自社が何を達成したいのかという最適な目的を選択し、それに向けてしっかりと準備を行うことが重要となります。目的が明確であれば、出展内容やターゲットに合った戦略を立てやすく、効果的な集客や商談につなげることができるのです。

【関連記事】