展示会で名刺の獲得目標数を立て、多くの名刺を集めても有効に活用できず、保管したまま放置している営業担当者も多いのではないでしょうか。

では、展示会出展後に名刺をどのように活用すれば、営業成果を最大化し、受注につなげることができるのでしょう。

展示会では名刺を獲得したら終わりではなく、営業活動の始まりであると理解し、正しいアフターフォローで成果に結び付けましょう。

そこで今回は、展示会後のアフターフォローが必要な理由を説明したうえで、展示会で獲得した名刺の効果的な活用方法についてご紹介します。

- List Finder資料ダウンロード

- List Finderでは、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会のアフターフォローが必要な理由

展示会における来場者の主な目的は「情報収集」です。そのため、すぐに商談になるようなケースは少なく、決裁権を持たない現場の担当者であることがほとんどです。

こうした来場者は、展示会後に得た情報を自社の同僚と共有したり、展示会のレポートを上司に提出するなどして報告を行います。つまり、来場しているその場で商談が決まることは少ないですが、来場者の帰社後に将来的な案件獲得につながる可能性があるため、展示会後のフォローが重要となるのです。

展示会で獲得した名刺の多くはすぐに案件獲得につながる顧客ではありません。そのため、獲得した名刺は今後の見込み顧客として捉えましょう。こうした見込み顧客に関しては、アフターフォローを中長期的に行い、自社に対する興味・関心を高めていき営業案件につなげる必要があります。

スムーズなアフターフォローを行うために「展示会前」の事前準備

展示会後のアフターフォローをスムーズに行うためには、事前準備が欠かせません。ここでは、展示会前に行うべき3つの事前準備についてご紹介します。

準備①フォロー方法の選定

展示会終了後、すぐにアプローチを行えるようにするためにも事前に、どのような方法でアフターフォローを行うのか、フォロー方法を決めておきましょう。

関心度合いの違いに合わせてアプローチの方法を定めておくことで、商談や受注率を向上させるなど効果を最大化させることにもつながります。

例えば、関心度合いが高い人へは「電話」で直接アプローチを行うことが効果的でしょう。反対にまだ関心度合いがそれほど高くない人へは、「メール」を使って中長期的にフォローを行うことで、労力をかけずに少しづつ関心度合いを高めていくことが可能です。

準備②ヒアリングシートの作成

2つ目は、アンケートやヒアリングシートの準備です。展示会後、スムーズなアフターフォローを行うためには、来場者の情報が必要となります。そのためにも、展示会中にヒアリングを行ったり、アンケートシートを記入してもらいましょう。

まずは、必要な情報は何か事前に決めておき、アンケートやヒアリングシートの内容として落とし込みましょう。このとき、「BANT条件」を踏まえて作成すると必要な情報が揃いやすくなるでしょう。

また来場者の負担とならないように短時間で回答してもらうためにも、チェック式での作成がおすすめです。

準備➂お礼メールの作成

展示会後、なるべく早く送りたいのがお礼メールです。そこで、すぐに使えるようお礼メールの例文も準備しておきましょう。

- お礼メールの例文

-

件名【〇〇展示会ブースご訪問のお礼】

株式会社〇〇

〇〇様

お世話になっております。

株式会社〇〇の〇〇と申します。先日の〇〇展示会では、

弊社ブースにお立ち寄りいただきありがとうございました。ブースでご紹介をさせていただきました弊社商品に関する

ご説明はいかがでしたでしょうか。当日は限られた時間でのご説明でしたので、

改めて説明の機会をいただきたく存じます。下記日程のご都合はいかがでしょうか?

・7月26日(水)11時、13時、17時

・7月27日(木)14時、17時

・7月28日(金)15時、17時上記以外でも、〇〇様のご都合のよい日時を折り返しご指示いただければ幸いです。

ご多忙のところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。署名

展示会後のアフターフォロー4つのステップ

事前準備ができたら実際に、アフターフォローを進めます。ここでは、4つのステップで解説していきます。

1.名刺をデータ化する

展示会で集めた名刺は、どのように管理するのが良いのでしょうか。

営業担当者の中には、名刺を輪ゴムで止めて「20○○年〇月●●展示会」のようにまとめて保管している方もいると思います。しかし、そのようなアナログ管理を続けていると、そのまま引き出しの肥やしになる可能性が高いです。

名刺をデータで管理すれば、企業の資産である顧客リストとして、最大限に活用することができるでしょう。名刺を見ながら1枚ずつ手入力しなくても、今は名刺をスマホやスキャナーで撮影するだけでデータ化してくれるツールも多くあります。このようなツールを活用しても良いでしょう。

最近では、名刺管理アプリとメール配信機能を持つツールを連携させることもできます。そのため、展示会場で名刺をデータ化しつつ、メール配信の準備を行う企業が増えています。

名刺を有効活用するためにも、アナログ管理から脱却しなるべく早くデータ化しましょう。

2.見込み度合いによってセグメントする

展示会のアフターフォローで一番多い間違いは、集めた名刺全てに対して、同じフォローをしようとしてしまうことです。全ての名刺に手厚くフォローしようとすると膨大な時間と労力が掛かり、獲得までのコストを押し上げてしまう原因になります。

展示会で集めた名刺は、見込み顧客となる相手もフランクに渡していることが多く、せっかくフォローしても「取りあえず資料だけ送っておいて」などの断り文句が続くことも多いでしょう。

効率良くフォローするためには、まず、見込みの度合いによって顧客をセグメントしましょう。例えば、相手の決裁権の有無と商品への興味の有無によってAからDのアルファベットでセグメントする場合、以下のようになります。

- 決裁権があり、商品への興味がある →A

- 決裁権はないが、商品への興味がある →B

- 決裁権はあるが、商品への興味がない →C

- 決裁権と興味、どちらもない →D

上記の例を参考に、名刺の整理をする際に優先度をつけて管理を行うと、アフターフォローの効率アップに繋がります。

多くの人と次々にコミュニケーションを取る展示会では、ボールペンで名刺に直接記載したり、セグメント毎のボックスを用意するなどの方法で、なるべく時間をかけずにふるい分けしましょう。

3.見込みの高い名刺は即フォローする

仕事のできる営業担当者ほど名刺獲得からフォローまでの時間が短いと言われます。展示会後のフォローでは、特にスピード感が重要な要素となります。

展示会の来場者はできるだけ多くのブースを回ろうとするため、1つのブースあたりの滞在時間が短くなりがちです。そのような状況下で名刺交換をしても、相手が自分のことを明確に覚えているとは限らず、時間がたつほど記憶は薄れてしまいます。

そのため、名刺交換をしたときの会話内容や自分自身のことを覚えているうちにフォローを行うことが大切です。前項でセグメントしたAとBに当てはめて、例えば下記のようなフォローをしましょう。

- 決裁権があり、商品への興味があるA

→ 当日のうちに、お礼と商談アポイントのお願いのメールを送り、翌日電話をかける - 決裁権はないが、商品への興味があるB

→ 翌日には、お礼と商談アポイントのお願いのメールを送る

4.見込み度合いが低い名刺も中長期的にフォローを続ける

展示会後のフォローでありがちな間違いの1つが、アフターフォローが単発で終わってしまうことです。例えば、名刺交換をした相手に電話をした際に「また1カ月後に電話してください」と言われても、電話を掛け直さない営業担当者は多いでしょう。

しかしフォローしないままでは、見込み顧客が実際に検討を始めたタイミングがつかめず、競合に流れてしまうでしょう。顧客との接点が多いほど、顧客が自社のことを覚えてくれて、受注につながる確率も上がります。

展示会後、前項でセグメントしたCとDのような相手に対しては、例えば下記のような中長期的なフォローを心掛けましょう。

- 決裁権はあるが、商品への興味がないC

→ 定期的に情報提供などのメールを送り、Webサイトの訪問等のアクションがあった際に電話でアプローチする - 決裁権と興味、どちらもないD

→ 定期的に情報提供などのメールを送る

成果を上げるために大切なことは、単発のフォローで終わらせず顧客に対して中長期的にフォローすることです。定期的にメールを送ることで、見込み顧客から忘れられることがなく、一定の関係性を築くことが可能です。そのため、見込み顧客に検討のタイミングが訪れた際に、自社の商品やサービスも候補として挙げてもらえるでしょう。

1回のアプローチで諦めるのではなく、中長期的にアプローチを続けることで良好な関係を作っていくことを意識しましょう。

「展示会マーケティングを効果的にする、お礼メールの書き方と例文」

アフターフォローの手法

ここでは、アフターフォローに効果的な手法の中から代表的な3つをご紹介します。

電話

電話は、展示会後のフォローでよく使われる手法の一つです。展示会では短時間しか話すことができないため、把握しきれなかったニーズや課題について電話で改めて会話することで、認識の違いをすり合わせたり、課題を明確にすることができます。

しかし電話は、時間や人的コストを要する手法でもあり、見込み顧客全てに電話をかけることは難しいため「今すぐ客」など主に見込み度合いが高いと判断できる顧客にのみ行いましょう。

メール

メールもアフターフォローでよく用いられる手法です。メールは、時間をかけずに一度で多くの見込み顧客にアプローチできる手法であり、うまく活用することで、見込み顧客の関心度合いを高めるだけでなく、商談創出につながることもあるでしょう。

アフターフォローでは、シナリオメールやステップメールの活用が効果的です。

シナリオメールは、あらかじめ設定した条件に基づいて自動送信することができるため、来場者の反応に合わせたメールをそれぞれ配信することができます。

ステップメールは、見込み度合いに応じて段階的にメールを配信することで、購買意欲を育成することができます。どちらも、見込み顧客の関心度合いに合わせて使い分けることが大切です。

DM

DM(ダイレクトメール)も展示会のアフターフォローに用いられます。メールを配信するのに比べ手間のかかるDMですが、より丁寧な印象を与えることができます。

また、メールよりも開封率が高い傾向にあり、今も効果的なフォローの手法として使われます。

しかし電話と同様、時間や人的コストを要するため、DMを送る場合も見込み度合いが高いと判断できる顧客に絞って行う必要があるでしょう。

ツールの活用で効率的なアフターフォローを

目の前の案件で忙しい営業担当者は、中長期的なフォローまで手が回りません。その原因の1つとして考えられることが、対象の見込み顧客を探すうえで手間になるアナログな名刺管理です。

アナログ管理をしている場合、電話を掛けて話した内容を手書きのメモで残すというように、アプローチもアナログになります。そのため、大切な情報が大量の名刺の山に埋もれてしまうこともあります。

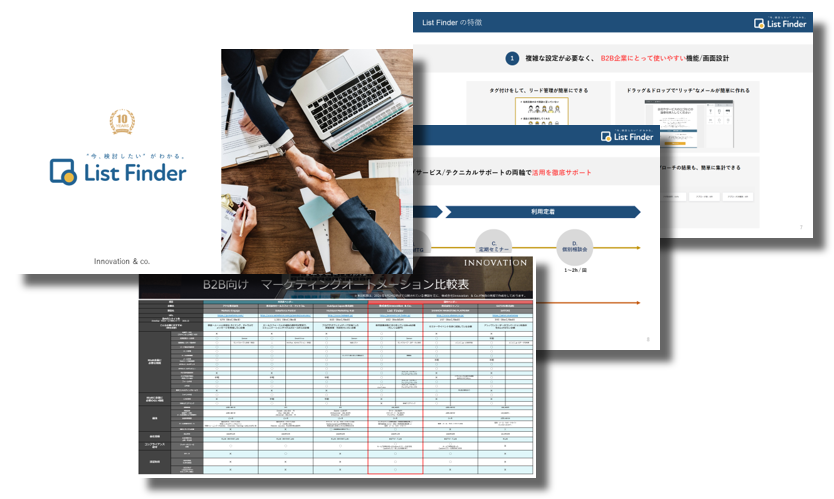

しかし、MAツール(マーケティングオートメーション)を用いてデータ形式での管理を行っていれば、名刺の情報やこれまでのやりとりの履歴、アフターフォローで送ったメールの開封率もツール上で管理できるなど、求める情報にいつでもアクセスすることが可能です。

また、Web上での見込み顧客の行動履歴もわかるため、見込みの確度が上がっているタイミングをつかむことができます。MAツールを活用し、営業チャンスの取りこぼしが減り、より効率的なデータ管理やアフターフォローを実現できるでしょう。

実際にMAツールを活用し営業活動を効率化している企業の成功事例は、以下のバナーからダウンロードいただけます。

BtoB営業を効率化した成功事例をご紹介!

save_alt導入事例集~営業編~

をダウンロードするplay_arrow

正しいアフターフォローで受注につなげよう

今回は、展示会で獲得した名刺の効果的な活用方法についてご紹介しました。

展示会に参加して名刺を集めてもなかなか成果につながらないという方は、展示会で得た名刺の活用方法、見込み顧客へのアプローチ方法の見直しが必要かもしれません。大切なのは、展示会に参加したら顧客の温度感によって名刺をセグメントしておくこと、名刺をデータ管理して顧客情報を取り扱いやすくすることです。

また、展示会後は単発のアプローチで終わるのではなく、中長期的にフォローを続け見込み顧客の課題が顕在化したタイミングを逃さずに効率的に受注へつなげていくことを意識しましょう。

初めての方も使いこなせるシンプルな機能設計で、サポートも充実しています。

出展効果を最大化させるためのList Finderの使い方はこちら。