従来の営業活動は外回りが中心で、顧客に対面して直接要望を聞いたり、提案を行ったりしてきました。しかし各分野で競合が激化し、多くの企業が潜在顧客の獲得に向けて活発な動きを見せる中で、営業活動の在り方も徐々に見直しを余儀なくされています。

そんな中、効率的に新規顧客を開拓するための新しい営業の形として「インサイドセールス」と呼ばれる営業スタイルが注目され始めています。今回はインサイドセールスの定義や活動、フィールドセールスとの役割の違いについてご紹介します。

- ▼この記事で分かること

-

- インサイドセールスの概要とフィールドセールスとの違い

- インサイドセールスのメリットとデメリット

- インサイドセールスの成功事例

- インサイドセールスを成功させるポイント

- マーケティングオートメーションツール

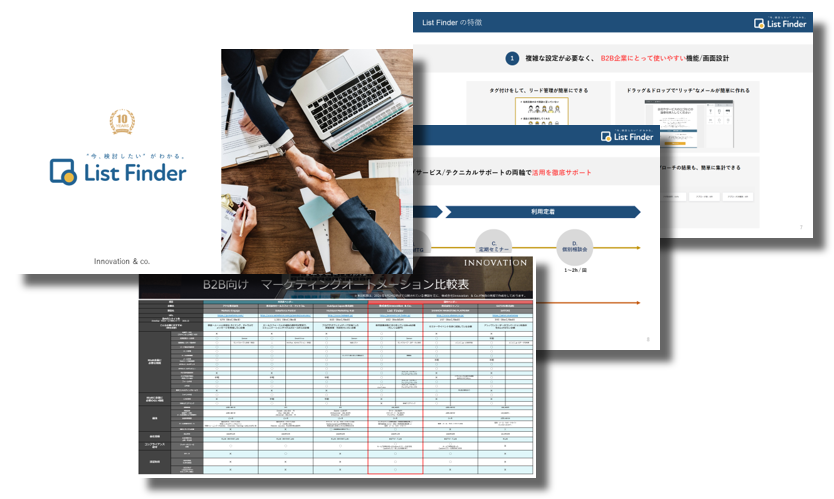

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、手間のかかるマーケティング業務を効率化するための機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

インサイドセールスとは?

インサイドセールスは、主に潜在顧客の発掘に焦点を絞って活動する営業手法です。

「過去にWebサイトで資料請求をしてくれた顧客」「展示会やセミナーで名刺交換をした相手」など、さまざまな形で眠ったままになっている顧客が存在しています。企業間の競争が激しくなるにつれて、このような潜在顧客を掘り起こして案件化することが必須となってきました。

しかし営業担当は、目の前の既存顧客のフォローやクレーム対応、提案活動などの業務で忙しく、なかなか新規顧客の開拓までは着手できないのが実情です。そのため、営業活動を分業化して、見込み顧客発掘に特化した部隊であるインサイドセールスをつくることが考え出されました。

見込み顧客の発掘に特化したインサイドセールスは、外に出て対面で営業活動をすることはありません。電話やメールなどを利用して見込み顧客にアプローチする、常に社内で活動する営業スタイルのため、インサイドセールスと呼ばれています。

インサイドセールスが注目されている背景

インサイドセールスが注目されている背景には、主に営業の効率化やデジタル化の進展が関係しています。従来の営業は、訪問を中心としたフィールドセールスが主流でしたが、近年ではオンラインツールを活用した営業活動が求められるようになりました。

その背景には、まず営業の生産性向上があります。対面での営業は移動時間やコストがかかるため、効率的に見込み顧客へアプローチする手法としてインサイドセールスが有効です。特に、見込み顧客との関係を深めるナーチャリングの段階で活用されることが多く、適切なタイミングで商談につなげることが可能になります。

また、デジタルツールの発展も要因の1つです。顧客管理(CRM)やマーケティングオートメーション(MA)の普及により、オンライン上で顧客の関心度を分析し、最適なアプローチを行える環境が整っています。

これにより、電話やメール、Web会議ツールを活用したインサイドセールスの重要性が増しています。

さらに、購買行動の変化も関係しています。BtoBの購買プロセスでは、顧客自身がWeb上で情報収集を行い、比較・検討を進める傾向が強まっています。そのため、インサイドセールスは、顧客が情報収集を行っている段階で適切なサポートを提供し、スムーズに意思決定を促す役割を担っています。

これらの要因から、インサイドセールスは営業活動の中で重要な役割を果たし、多くの企業で導入が進んでいます。

インサイドセールスとフィールドセールスの違い

| インサイドセールス | フィールドセールス | |

|---|---|---|

| 主な役割 | マーケティング部門から引き渡されたリードへの初期接触、見込み度合いの見極め | インサイドセールスから引き渡されたリードへの商談対応、提案・契約獲得 |

| アプローチ方法 | 主に電話・メール・Web会議 | 主にWeb会議、必要に応じて訪問も実施 |

| 活動フェーズ | 初期接点〜商談前の絞り込み | 商談〜クロージング |

| 主なゴール | 商談化(フィールドセールスへのトスアップ) | 契約獲得(クロージング) |

インサイドセールスに対して、従来の外回りの営業担当は「フィールドセールス」または「アウトサイドセールス」と呼ばれてきました。かつては、顧客先へ訪問して対面で商談を行うスタイルが主流で、課題ヒアリングから提案、クロージングまでを一貫して担当するのが一般的でした。

しかし、近年ではWeb会議ツールの普及により、フィールドセールスもオンラインで商談を行う機会が増え、物理的な「外勤・内勤」というよりも、営業プロセス上の役割で両者を区別する傾向が強くなっています。

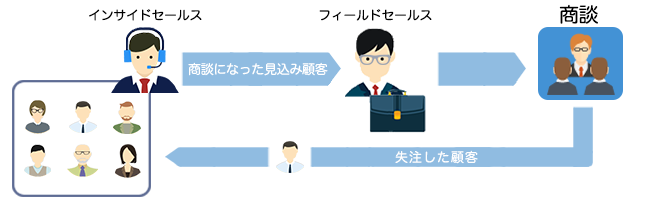

現在の役割分担では、インサイドセールスはマーケティング部門から引き継いだ見込み顧客に対し、電話やメールなどで初期接触を行い、商談に進めるべきリードを精査します。

そして、より詳細な提案やニーズの深掘りが必要な見込み顧客をフィールドセールスに引き継ぎます。

フィールドセールスは、引き継いだ顧客に対してWeb会議や訪問などを通じて具体的な提案を行い、課題解決に向けた商談を進めていきます。すでにニーズがある程度明確になっている顧客に対し、関係構築を図りながら契約につなげるのが主な役割です。

なお、商談が失注となった場合には、その情報が再びインサイドセールスに戻され、将来的な機会損失を防ぐためのフォローアップが継続されます。

このように、インサイドセールスとフィールドセールスは明確に役割を分担しつつも、密な連携を通じて営業活動全体の成果を最大化する体制が求められています。

インサイドセールスとテレアポの違い

インサイドセールスとテレアポは「電話をかける」「内勤」という点で同じと思われがちですが、役割が違います。両者の違いを表にしました。

| インサイドセールス | テレアポ | |

|---|---|---|

| 架電先 | 見込み顧客(少数) | 顧客リスト全員(大量) |

| 購買意欲 | 高い | 認知していない~高い (購買意欲が低い顧客のほうが多い) |

| KPI | 見込み顧客の育成、アポ獲得件数 | 架電件数、アポ獲得件数 |

インサイドセールスは見込み顧客へのヒアリングや情報提供などを通して購買意欲を高めていき、最終的にアポを獲得することを目的としています。一方、テレアポはとにかくたくさん電話をかけ続けることでアポ獲得を目指しており、一度断られたら継続してフォローすることはあまりありません。

同じ内勤営業であり、アポ獲得という最終的な目標は同じですが、見込み顧客1人ひとりの課題や興味に合わせてアプローチするインサイドセールスと、一方的な売り込みを行うテレアポは別の手法なのです。

テレアポとの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

インサイドセールスの役割

では具体的に、インサイドセールスではどのような営業活動を行うのでしょうか。

インサイドセールスは、潜在顧客のリストをもとに、電話やメールで相手にコンタクトを取ります。アポイントの獲得が第一の目的であるものの、需要がない顧客にも定期的にコンタクトを取り続けて購買意欲を高め、ニーズが発生するタイミングをつかむようにします。

見込み顧客はニーズが発生したときに、自社に問い合わせをしてくるとは限りません。そのため、案件化できそうなニーズが発生したタイミングを逃さないように、インサイドセールスでアプローチし続けることが大切です。

インサイドセールスの業務内容

インサイドセールスの具体的な業務内容には、以下のようなものがあります。

- 見込み顧客の育成

- メールや電話、Webセミナーなどを活用し、顧客の関心を高めながら購買意欲を育てていきます。

- コンテンツを活用したアプローチ

- ホワイトペーパー、事例紹介、ブログ記事などのコンテンツを提供し、顧客の課題解決に役立つ情報を届けます。

- 見込み顧客の管理

- CRMやマーケティングオートメーション(MA)ツールを活用し、顧客の興味・関心を把握しながら適切なタイミングでアプローチを行います。

- アプローチの実施

- 電話、メール、Web会議ツールを活用し、見込み顧客に適切なタイミングで接触します。商談化が可能と判断した段階で、フィールドセールスへ引き継ぎます。

このように、インサイドセールスは単なるアポイント獲得ではなく、長期的な関係構築を通じて商談の機会を最大化する役割を担っています。

【関連記事】

インサイドセールスの種類

インサイドセールスは、「SDR(反響型)」と「BDR(新規開拓型)」の2種類に細分化でき、それぞれ異なる方法でアプローチを行います。

| 役割 | 関心度合 | 手法 | |

|---|---|---|---|

| SDR (反響型) |

自社に問い合わせのあった見込み顧客に対してアプローチを行う反響型営業手法 | すでに自社のことを認知している顕在層である、関心度合いが高い状態 | 担当者への電話 メルマガ配信 |

| BDR (新規開拓型) |

新規開拓型の営業手法 | まだ自社を認知しておらず、関心度合いは低いことが多い 購買意欲が低い顧客のほうが多い) |

代表宛の電話 DM |

SDR(反響型)

SDRとは「Sales Development Representative」の略で、自社サイトからの問い合わせや、資料請求といったインバウンドマーケティングによって集めた見込み顧客を案件化し、フィールドセールスに引き渡すのが役割です。反響型のインサイドセールスとも呼ばれます。

顧客からの能動的なアクションに対してアプローチを行うことができるSDRは、顧客の興味や関心が高い状態であり、商談化しやすいのが特徴です。

BDR(新規開拓型)

BDRとは「Business Development Representative」の略で、新規開拓型のインサイドセールスです。SDRがインバウンド型であるのに対して、BDRはアウトバウンドセールスが主体となります。

ターゲットに対して、営業担当者自らメールやテレアポを使ってアプローチを行い、新規顧客を開拓をしていきます。自社のターゲット企業に直接アプローチできるBDRは、大きな成果を出しやすいという特徴があります。

インサイドセールスのメリットとデメリット

インサイドセールスを導入している企業は増加しており、さまざまな企業で活用されています。活用することで得られるメリットとデメリットについては以下の通りです。

メリット

- 1.長期間にわたるリードナーチャリングができる

- BtoBビジネスでは購買決定まで長期間かかるため、顧客の行動から何を求めているのかを分析しつつ、数カ月~数年にわたるアプローチが必要です。確度が低い見込み顧客へはインサイドセールスが関係性の構築と維持をすることで、機会損失を防ぎます。

- 2.マーケティング部門と営業部門の連携による業務効率化

- 企業の営業活動において、業務の効率化やコストの削減を行い、費用対効果を高めることが必要です。とはいえ、現在はすぐに案件化しないリードとも関係構築し、ナーチャリングしなくては案件獲得につながりにくくなっています。インサイドセールスは、こうした案件に対応し、業務の効率化を図ることができます。

- 3.ITツールを有効活用し、営業コストを削減できる

- インサイドセールスはメールや電話、ITツールなどを使って営業活動をするので、直接訪問するフィールドセールスより人的コストや交通費などがかからず、大勢の見込み顧客へアプローチをかけられます。

ITツールの導入は初期コストがかかりますが、分析やメールの送信などを自動で行えば、手動よりも効率よくでき、長い目で見るとプラスになるはずです。インサイドセールスはリードの獲得コストを抑えることにもつながるのです。

デメリット

- 1.運用体制の構築が必要

- マーケティング部門やフィールドセールス部門と連携して綿密な情報共有を行わないと、インサイドセールスの強みが活かしきれず受注率が下がってしまうケースもあります。

そうならないためにも、フィールドセールスとインサイドセールスの両部門が二人三脚で顧客育成を行うことや、各連携部門と定期的な情報共有を行い綿密な連携ができる仕組みづくりが必要です。

- 2.信頼関係の構築が難しい

- インサイドセールスは基本的に、電話やメールなど非対面での営業活動を行います。この方法は、対面での営業活動と比べ、信頼関係の構築やコミュニケーションの機会が制限されるため、スムーズな意思決定やニーズの把握が難しくなる場合もあり、その点がデメリットといえるでしょう。

こちらの記事では、インサイドセールスのメリットについてより詳しく解説しています。

インサイドセールスを取り入れるべき企業とは?

インサイドセールスは、特に以下のような企業にとって効果的です。

1.顧客との接触が多く、商談化までのサイクルが長い企業

顧客との接点が多く、商談化までに時間がかかる場合、インサイドセールスを取り入れることで見込み顧客との関係を長期的に育成 できます。

たとえば、BtoB企業やSaaS企業など、顧客が自社の製品やサービスを購入するまでに比較・検討を行う業種においては、インサイドセールスが重要な役割を果たします。

定期的に情報提供を行い、顧客が購買意欲を高めるタイミングで商談につなげることができます。

2.対面営業のリソースが限られている企業

リモートワークの普及やコスト削減の観点から、フィールドセールスのリソースが限られている企業は、インサイドセールスを導入することで、効率的に営業活動を展開できます。

インサイドセールスは、電話やメールを活用するため、移動時間がなく、効率的に多数の顧客にアプローチすることが可能です。これにより、営業チーム全体の生産性が向上します。

3.市場が広範囲で、ターゲットが分散している企業

顧客層が広範囲にわたる企業は、インサイドセールスを活用することで、 セグメント別にターゲットを絞り込み、効果的にアプローチ できます。たとえば、業種ごとに異なるニーズに対応したコンテンツを提供したり、エリア別にアプローチを変えることで、より精度の高い営業活動が可能になります。

インサイドセールスは、営業活動を効率化し、見込み顧客との関係を強化するため、これらの特徴を持つ企業にとって非常に有効な手法です。

インサイドセールスの立ち上げ手順

インサイドセールスを効果的に立ち上げるためには、以下の手順を踏んで実施することが重要です。

1.目標の設定

まずは、インサイドセールスの導入目的や目標を明確に設定します。たとえば、リード獲得数の増加、商談化率の向上、既存顧客との関係強化などです。目標を設定することで、今後の施策が明確になり、進捗の評価がしやすくなります。

2.対象市場とターゲットの選定

インサイドセールスを行うターゲット顧客を定めます。たとえば、業界や企業規模、役職などでターゲットを絞り込むことで、効率的にアプローチを行うことができます。また、ターゲット層に対してどのようなアプローチ方法が最適かを考え、メッセージをカスタマイズします。

3.運用体制の構築と役割分担

インサイドセールスチームを編成し、役割を明確に分けます。たとえば、リード獲得を担当するメンバーと、商談設定に専念するメンバーを分けるなど、それぞれの強みに合わせて役割を決めます。

4.KPIと効果測定の設定

インサイドセールスの効果を測定するためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。

たとえば、リード獲得数やアポイント数、商談化率など、数値化できる指標を設定し、定期的に進捗を確認します。

5.改善と最適化

インサイドセールスが開始したら、定期的にその結果を分析し、必要に応じて改善を行います。たとえば、アプローチ方法やターゲット層の見直し、ツールの使い方の改善を行い、活動の効率化を図ります。

インサイドセールスを効果的に立ち上げるためには、これらの手順を順序立てて実施し、段階的に進めていくことが重要です。

インサイドセールスに欠かせないツール

インサイドセールスの効果を最大化するためには、適切なツールを活用することが非常に重要です。ここでは、インサイドセールスに欠かせない代表的なツールを紹介します。

CTI

CTIは、電話システムとコンピュータを統合し、効率的に電話営業を行うためのツールです。インサイドセールスでは、顧客との通話記録を管理したり、スクリプトを表示させたりすることができ、営業活動を効率化します。

主な機能には、着信の自動ポップアップ、通話記録の自動保存、顧客情報の瞬時の表示などがあり、営業担当者は顧客に関する情報を即座に確認しながら、効果的に対応できます。

CRM

CRMは、顧客管理ツールであり、顧客との関係を管理・分析するために利用されます。

インサイドセールスでは、顧客の情報を一元管理し、過去のやり取りや購買履歴、現在の状態などを把握できます。

これにより、営業活動を個別化し、見込み顧客に対してよりパーソナライズされたアプローチが可能となります。さらに、CRMは営業プロセスの進行状況を可視化するため、進捗の管理や効果的なフォローアップが実現します。

SFA

SFAは、営業活動を自動化するためのツールで、商談の管理やタスクの進行状況を追跡します。インサイドセールスでは、営業プロセスの効率化に貢献します。商談の進捗を把握したり、適切なタイミングでフォローアップを行うために活用されます。

また、SFAは営業活動の成果をデータとして収集するため、KPI(重要業績評価指標)の達成度をモニタリングし、改善点を見つけるためにも有用です。

マーケティングオートメーション(MA)

インサイドセールスの活動において、見込み顧客の製品・サービスへの興味・関心度合いをデータとして蓄積し、活用することが大切です。こういった活動に必要なのがマーケティングオートメーション(MA)ツールです。

マーケティングオートメーションは、見込み顧客の情報を一元管理しながら、購買意欲を引き上げるリードナーチャリングを効率よく実施できるツールです。メール配信とCookieを利用した個人解析で、見込み顧客が自社の製品・サービスサイトに来訪した履歴を分析することができるため、膨大な見込み顧客リストの中から興味・関心度合いが高い見込み顧客の抽出が可能です。

また、インサイドセールスとフィールドセールスで分業化している企業の多くは、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)といった営業支援ツールと一緒にマーケティングオートメーションを利用しています。

マーケティングオートメーションはSFAやCRMとデータ連携することで、マーケティング部門→インサイドセールス→フィールドセールスまで一貫したデータ管理が可能です。インサイドセールスを導入するなら、マーケティングオートメーションの導入も検討してみてください。

以下のバナーより、初めてマーケティングオートメーションを使う多くの企業で選ばれている「List Finder」の導入成功事例集をダウンロードいただけます。自社でのインサイドセールス活動効率化の参考にぜひご活用ください。

BtoB営業を効率化した成功事例をご紹介!

save_alt導入事例集~営業編~

をダウンロードするplay_arrow

インサイドセールスを成功させる4つのポイント

インサイドセールスを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえて実行することが必要です。以下に、成功のためのカギとなる要素を紹介します。

①明確なターゲット設定とセグメンテーション

インサイドセールスの成功には、ターゲット市場を明確に設定することが不可欠です。たとえば、業界や企業規模、役職、購買履歴などに基づいてターゲットを絞り込みます。ターゲット層に合ったアプローチ方法を取ることで、効率的に商談の機会を創出することができます。

また、見込み顧客のセグメンテーションを行うことで、最適なタイミングで最適なアプローチを行うことができるでしょう。

②パーソナライズされたアプローチ

インサイドセールスでは、それぞれの顧客に対してパーソナライズされたアプローチを行うことが効果的です。顧客のニーズや興味に基づいた提案を行うことで、信頼関係を築きやすくなります。

たとえば、過去の問い合わせ履歴や業界動向をもとに、カスタマイズされたメッセージを提供することが大切です。

➂効果的なコミュニケーションツールの活用

インサイドセールスでは、電話やメール、チャットなどさまざまなコミュニケーションツールを活用します。各ツールの特性を理解し、適切に使い分けることが求められます。たとえば、初回のコンタクトはメールで行い、その後に電話でフォローアップするなど、段階的にコミュニケーションを行います。

また、コミュニケーションツールに加え、CRMやSFAを活用して、リードの管理を効率化することが重要です。

④運用体制の構築

インサイドセールスの成功には、組織内での運用体制の構築が不可欠です。たとえば、インサイドセールス担当者の役割や責任を明確にし、効果的なワークフローを作成することが重要です。

さらに、営業プロセスの標準化や定期的なレビューを行い、チームの生産性を向上させます。また、適切なツールを導入し、業務をサポートする体制を整えることが、業務の効率化につながるでしょう。

これらのポイントを実践することで、インサイドセールスはより効率的で成果を上げやすくなります。

インサイドセールスの活用事例

インサイドセールスは、リード獲得から顧客の関係構築まで幅広い業務に活用されています。ここでは、セミナー参加者へのフォローや既存顧客との関係性構築におけるインサイドセールスの活用事例を紹介します。

セミナー参加者へのフォロー

セミナーやウェビナーを開催した後、参加者へのフォローアップはインサイドセールスが担う重要な業務です。参加者はセミナーを通じて商品やサービスに興味を持ったものの、すぐに購入につながるとは限りません。そのため、インサイドセールスチームが重要な役割を果たします。

たとえば、セミナー後にインサイドセールスが参加者に対して個別にフォローアップを行い、セミナーで紹介した製品やサービスの詳細情報を提供します。

これにより、参加者のニーズにマッチした提案ができ、商談へとつなげることができます。また、参加者の質問や疑問に対して迅速に対応し、参加者の信頼を高めることで、契約へと結びつけることにもつながるでしょう。

既存顧客との関係性構築

インサイドセールスは、既存顧客との関係性構築にも重要な役割を担います。顧客のニーズや課題は時間とともに変化するため、定期的にフォローアップを行い、継続的な価値提供をすることが求められます。

たとえば、インサイドセールスチームが定期的に既存顧客と連絡を取り、製品のアップデートや新サービスの提案を行います。

このプロセスを通じて、顧客が抱える新たなニーズを引き出し、適切なタイミングで製品やサービスの提案を行うことができるようになります。さらに、顧客が抱える課題に対して解決策を提供することで、顧客満足度を向上させ、長期的なリレーションシップを築くことができるでしょう。

インサイドセールスの成功事例

ここでは、たった1通の掘り起こしメルマガから、温度感の高い顧客にアプローチをして、6商談を獲得した事例をご紹介します。過去、案件化が進まず、失注となったリードが300人ほどありましたが、ここにアプローチできる営業リソースがなく、優先度が低くなっていました。

そこで、マーケチームと連携・協力をし、MAツールを活用して失注リードにメルマガ配信。その後、見込み顧客の閲覧データを確認して、優先度をつけてアプローチをしました。メルマガ配信後には、クリック者や日程調整ツールでスケジュール調整した方に対してインサイドセールスチームが追客をしたことで、結果、6商談を獲得できました。

セールスチームでは追いきれない数のリードでも、MAを活用したことで「温度感の高い顧客」を見つけ、集中的にアプローチしたことで、多くの商談を獲得することができました。

インサイドセールス成功企業の共通ポイント

ここでは、前述した事例から共通する点を見ていきましょう。

データ活用による効果的なタイミングでのアプローチ

ほとんどの企業が、顧客データを活用してリードをセグメント化し、ターゲットとなる見込み顧客に的確なタイミングでアプローチすることができています。

チーム連携による営業効率化

2つ目の共通ポイントは、マーケティングチームやカスタマーサポートチームとの連携が強固であることです。見込み顧客が最も必要としている情報を提供することで、営業効率を高めています。

長期的な顧客関係の重視

新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客との長期的な関係構築を重視し、アップセルやクロスセルの機会を逃さないようにしています。

これらの事例から、インサイドセールスを成功させるためには、デジタルツールやデータを活用し、顧客に適切なサポートを提供することが重要であることが分かります。

成功のカギを握る、フィールドセールスとの連携

インサイドセールスの電話やメールによる営業と、フィールドセールスの対面による営業の違いやそれぞれの役割分担を明確にし、情報共有を徹底し、密に連携することで、受注・契約の成功率はアップするでしょう。

インサイドセールスの役割はコンタクト量を増やすだけではありません。見込み顧客へのアプローチの中で、どのような情報が得られたか、相手が今どのような状況にあるのかなどの顧客情報の整理もインサイドセールスの重要な活動です。

整理された顧客情報をフィールドセールスに渡すことで、具体的な商談が始まったときにスムーズな提案や見積もりが可能となります。

また、フィールドセールスからインサイドセールスへのフィードバックも重要です。たとえば、フィールドセールスがうまく受注につなげられなかった際に、なぜうまくいかなかった要因を把握しておくことで、再度アプローチする際に、より高い確度でフィールドセールスに渡すことが可能になります。

インサイドセールスとフィールドセールスをうまく連動させるには、人材教育も必要となり、マネージャー層の状況管理能力も求められるでしょう。しかし、インサイドセールスとフィールドセールスの分業化が確立してしまえば、営業活動の生産性を高められる可能性が十分にあります。

まとめ:インサイドセールスを活用し、営業効率を改善しよう

BtoBの情報収集方法、ひいては購買に至るまでのプロセスが変化している現在、対面での商談をメインとする従来の営業スタイルは見直されつつあります。インサイドセールスの導入は営業の無駄をなくし、効率の改善につなげることができるでしょう。是非、自社に合った役割や情報共有方法などを模索しつつ、チャレンジしてください。