展示会への出展は、一度に多くの見込み顧客と会うことのできる大きな営業チャンスです。しかし、展示会での営業は普段の営業活動と異なる点も多くあります。

この記事では、展示会出展の事前準備から、当日の行動、アフターフォローまで、展示会営業を成功させるポイントについて詳しく解説していきます。

- ▼この記事で分かること

-

- 展示会営業とは何か、展示会出展の目的

- 展示会に出展するメリットとデメリット

- 展示会営業を成功させるための準備・当日・アフターフォローのポイント

- 展示会が向かないケースとオンライン展示会などの代替策

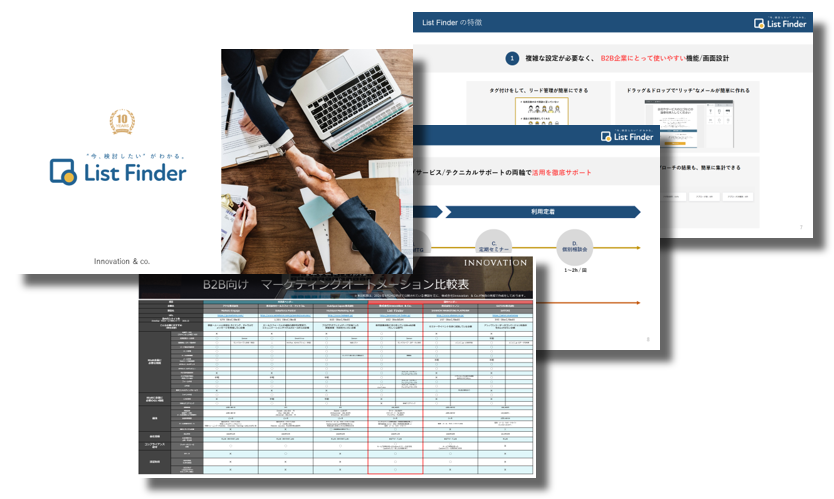

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会営業とは?従来の営業との違い

展示会営業とは、自社の商品やサービスを展示会という場で多くの来場者に直接アピールし、新しい商談や見込み顧客を獲得することを目的とした営業活動です。短期間で数百〜数千人と接点を持てるのが大きな特徴で、通常の営業活動に比べて「出会いの量」が圧倒的に多いのが魅力です。

一方で、展示会営業ではその場の印象やプレゼン力、ブースデザインが成果を左右します。来場者の多くは初対面のため、限られた時間でいかに興味を引き、名刺交換や後日の商談につなげるかが重要になります。

通常の営業活動との違い

展示会は、通常の営業活動とはアプローチの方法が異なります。 まず通常の営業活動は、顧客との関係性の構築や商品やサービスの販売を目的として行われ、直接的なアプローチを行います。

一方、展示会営業では、特定の業界や市場において自社の商品やサービスを自社ブースを通じてより多くの人にアピールし、新規顧客を獲得することを目的としています。

このような違いから、展示会では多くの来場者を惹きつける効果的なプレゼンテーションや展示ブースの設計が重要といえるでしょう。

展示会出展の4つの目的

展示会に出展する「目的」について確認しておきましょう。

1.見込み顧客の新規獲得や接点づくり

展示会では、自社に興味をもってくれた来場者との名刺交換を行えるなど、見込み顧客の情報を取得することができます。また、展示会にはある一定のテーマに興味があるユーザーが来場することが多く、自社にとって良質な「リード」となる可能性が高いでしょう。

展示会の規模によっては一度で数千枚もの名刺を獲得することも可能であり、これらの情報を元に、展示会終了後にリードナーチャリングを実施し、案件化を目指します。

2.自社の認知度向上

展示会の来場者に対して、自社の存在や製品についての認知度を高めることができれば、その場では商談に至らなくても、あとから問い合わせや資料請求などにつながる可能性が高まります。そこで、展示会では直接説明したり、実際に製品を体験してもらうことで、自社の認知度を高める必要があるのです。

またブース自体を、自社や自社製品のテーマに合わせたカラーやデザインにすることで、より自社のイメージを強く印象付けることができるでしょう

3.既存顧客との関係性の構築

展示会には既存顧客も訪れます。ブースに来てもらいたい顧客には、あらかじめ無料入場券を同封した案内状などを送付し、告知しておきましょう。

既存顧客と直接会って話をすることで、関係性の向上や新たなニーズの掘り起こし、新商品のアピールなどを自然な形で行うことができ、クロスセルを生み出す可能性があります。さらに既存顧客の知り合いの企業を紹介いただき、新しい商談が生まれることもあります。

4.新製品・新サービスの発表・宣伝

展示会は、新製品のリリースやリニューアル情報を発信する場として最適です。多くの来場者やメディア関係者の目に触れるため、効果的なプロモーションと市場テストの両方を実現できます。

ブースでは、製品の特長を実際に体験できるデモを行ったり、来場者の反応をその場で収集したりすることで、顧客ニーズを把握しながら次の営業戦略に反映させることが可能です。

展示会の出展目的については、こちらの記事で詳しく解説しています。

展示会に出展するメリットとデメリット

次に、展示会に出展することで得られるメリットと、出展の際に気を付けたいデメリットを見ていきましょう。

3つのメリット

メリット1.見込み顧客のニーズがわかる

展示会に訪れる方は、開催された展示会のテーマに興味関心を持っている方がほとんどでしょう。そのため、顧客のニーズがわかりやすいことがメリットの1つといえます。しかし、そのテーマに対する興味関心度合いは顧客により大きく異なります。

たとえば「今すぐに導入を検討したい」という顧客から「商品について全く知らない」という顧客もいるでしょう。そこで、顧客への対応は関心度合いに応じて対応することが重要となります。

メリット2.経営者層と直接会える

展示会には、経営者や決裁者が参加することも多くあります。普段はアポを取ることが難しい経営者層と、直接コミュニケーションが取れることは貴重であり、大きなメリットといえるでしょう。

そこで、ブースでは積極的にコミュニケーションを図り、自社の印象付けを図ります。また展示会後は早めに連絡をし、次のアクションにつなげることが大切です。

メリット3.自社製品を直接見てもらえる

普段の営業や、オンライン営業ではパンフレットや映像での製品紹介が一般的です。しかし製品によっては実際の使用イメージがわきづらく、商品の魅力を十分に伝えられないこともあります。

展示会では、デモンストレーションを行ったり、直接自社製品に触れてもらうことできるため、パンフレットや口頭での説明よりも効果的にアピールすることができます。

展示会に出展するメリットについては、以下の記事もご覧ください!

2つのデメリット

メリットに続いて、展示会出展の注意点やデメリットについても理解しておきましょう。

デメリット1.時間やコストがかかる

まず、出展準備にはブースの設営や展示物の準備が必要で、多くの時間と人手が求められます。また、出展料やスタッフの宿泊や交通費などといった人件費、宣伝にかかる費用など企業にとって大きな経済的負担となることがあります。

そこで展示会出展の際は、あらかじめ費用対効果についてもしっかりと把握しておくことが重要です。

- 展示会出展にかかる費用

-

展示会に出展する際の費用について把握しておくことも、出展を決める重要な要素となります。展示会の出展にかかる費用は、出展料のほかに設営費や人件費など多くの費用がかかり、全てを合わせると100万円以上かかるでしょう。

これらの費用は、展示会の規模や目的、予算によっても異なりますが、展示会出展を考える際には、事前に予算を立て費用を把握しておくことが欠かせません。

▼展示会の費用や相場を知りたい方はこちら▼

デメリット2.成果がすぐにみえないこともある

展示会に出展しても、必ず商談や成約につながるわけではなく、成果がすぐには見えにくい場合があります。興味関心のある見込み顧客が見つかったとしても、実際に商談に結びつくまでには時間がかかることもあるでしょう。

展示会出展には、こうしたデメリットがあることもしっかりと把握したうえで、事前に十分な準備を行うことが重要といえます。

【事前準備編】展示会営業の成果を決める4つの準備ポイント

1.明確な目標(KPI)設定

展示会出展の際は、成果を客観的に判断するためにも、目標を数値化しておくことが大切です。そこで、判断材料となる具体的な数値目標(KPI)を設定しておきましょう。

展示会での主なKPIとしては、名刺(リード情報)獲得数、アンケート回答数、商談回数、受注数などが挙げられます。展示会出展の目的が新規見込み顧客の獲得ならば、名刺(リード情報)獲得数をKPIとして設定すべきでしょう。

2.魅力的なブース設計と導線設計

会場で足をとめてもらえるよう、展示パネルやチラシ、販促ツール、ノベルティなどを工夫する必要があります。自社のイメージカラーに合わせるなど、企業イメージと一貫性を持たせ印象付けましょう。

また、展示会場では出店場所によって人通りの多さが異なります。そのため出展場所を決める際は会場の規模や通路の配置など、導線を意識して出展することも重要となります。

3.トークスクリプト・営業台本の作成

展示会営業では、限られた時間の中で商談を成功させることが求められます。事前にシナリオや営業台本となるトークスクリプトを用意し、要点を絞ったプレゼンテーションを行うことが大切です。トークスクリプトがあることで、営業トークが苦手な担当者でも来場者と安定的にトークを進めることができます。

また、展示会当日のスクリプトだけではなく、集客用や展示会後の架電用などそれぞれのシーンに合わせたスクリプトを用意しておきましょう。

4.事前告知による集客

展示会で成果を出すためには、「どれだけ多くのターゲット層にブースへ足を運んでもらえるか」が鍵です。そのためには、案内状・メール・SNS・プレスリリースなど複数チャネルを活用した事前告知を行いましょう。

集客方法1.案内状

展示会での集客を高めるためにも、事前に案内状を送付しておきます。このとき、見込み顧客だけではなく既存顧客にも送付しましょう。

また申し込みがない顧客にはリマインドメールを送ることで申し込みを促したり、申し込みのあった顧客に対して展示会開催日をリマインドしておくことも効果的です。

集客方法2.自社Webサイト・ブログでの出展告知記事

展示会の事前告知として最も効果的なのが、自社のWebサイトやオウンドメディア(ブログ)での記事公開です。出展テーマや展示内容、ブース位置などを具体的に紹介することで、検索経由の新規流入を見込めます。

集客方法3.SNS投稿

SNSは、展示会の開催前〜当日〜終了後までを通して発信できる強力な集客チャネルです。

特に、BtoBビジネスの場合はLinkedInやX(旧Twitter)、BtoC商材であればInstagramの活用がおすすめです。

集客方法4.プレスリリース配信

新製品の発表や業界注目テーマに関連する展示会出展の場合は、プレスリリース配信も非常に有効です。展示会出展情報をニュースとして発信することで、メディア掲載や業界関係者への認知拡大が期待できます。

【当日編】展示会営業を成功に導く実践テクニック5選

1.来場者の足を止めるブースづくり

当日は、自社を目的に訪れてくれる来場者以外でより多くの来場者に足を止めてもらうことが展示会営業の成果を左右します。

そこで、通路を歩く来場者の足を少しでも多く止めるための工夫が重要となります。ブースの配置やデザインは、来場者の目を引き、興味を持たせるための重要な要素です。動線を考慮したレイアウトや、ブランドイメージに合ったデザインを心がけましょう。

たとえば、パネルを歩いてる人から見やすい位置に移動したり、展示物をブースに入らなくても見える位置に展示するなど、当日の様子を見ながら臨機応変に対応することも大切です。さらにノベルティの配布も来場者に足を止めてもらうきっかけとなります。

2.ノベルティ選びと効果的な配布タイミング

展示会で配布するノベルティ(販促品)は、来場者の関心を引き、ブースへの来訪を促すきっかけになります。しかし、単に配るだけでは印象に残りません。自社のブランドイメージや来場者層に合わせたアイテム選びが重要です。

- ノベルティ選びのポイント

-

- 展示会テーマや製品ジャンルに関連性があるもの

- 実用的かつ持ち帰りやすいサイズ感

- 自社ロゴ・URL・QRコードをデザインに組み込む

- 効果的な配布タイミング

-

- 開場直後や来場ピーク時に配布して集客効果を最大化

- 商談や説明後に渡すことで記憶に残るフォロー効果を発揮

- SNSキャンペーンやアンケート回答と連動させる

ノベルティについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3.成約率を高める声かけ・トーク例

展示会では「最初の3秒」が勝負です。通路を歩く来場者にいかに声をかけ、立ち止まってもらうかが成果の分かれ目となります。

- 効果的な声かけ例

-

- 「○○業界の方に人気の新機能をご紹介しています!」

- 「資料だけでもお持ち帰りください!」

- 「お困りの課題、今すぐ解決できるかもしれません」

声かけは質問型・誘導型・特典提示型などを使い分けましょう。また、興味を示した来場者に対しては、短時間で印象を残すトークスクリプトを用意しておくと効果的です。

▼展示会での声かけのポイントはこちら▼

4.名刺交換とメモの取り方

当日は、自社ブースに立ち寄ってくれた来場者とは、必ず名刺交換を行うことを意識しておきます。ブースに立つ担当者全員の共通認識として確認しておくとよいでしょう。ぶしつけな対応とならないよう、ブースに来場してから名刺交換するまでの一連の流れをトークスクリプトとして準備しておくこともおすすめです。

- 名刺交換のコツ

-

- 名刺交換のタイミングを逃さず、会話の自然な流れで実施

- 受け取ったら、相手の会社名・役職を口に出して確認(印象づけ効果あり)

- 自社名刺にはブース番号やQRコードを記載しておくと再来訪につながる

- メモの取り方

- 名刺を受け取った直後は、商談内容を忘れないうちに簡潔なメモを残すことが大切です。会話の要点や相手の関心度、次のアクションを一言でまとめておくと、その後のフォローが格段にスムーズになります。

たとえば「新製品○○に関心あり。来週デモ案内予定」と記しておけば、再連絡時に話が具体的に進み、顧客からの信頼も得やすくなります。

5.大手企業へのアプローチ方法

展示会には、中小企業だけではなく普段はなかなか交流するきっかけのない大手企業が参加していることも多くあります。しかし「大手企業には相手にしてもらえないだろう」と考えている担当者も多いのではないでしょうか。

実際には大手企業には高い購買力があるからこそ、製品やサービスのニーズさえ合致すれば顧客となり得ることも大いにあるのです。大手だからといってひるむことなく、積極的にアピールしていきましょう。

【終了後編】アフターフォローで商談を生み出す4つのコツ

1.名刺・リード情報の整理とデータ化

交換した名刺は、展示会後できるだけ早く整理しリスト化しておきましょう。名刺をデータで管理すれば、企業の資産である顧客リストとして、最大限に活用することができます。名刺を見ながら1枚ずつ手入力しなくても、今は名刺をスマホやスキャナーで撮影するだけでデータ化してくれるツールも多くあります。このようなツールを活用しても良いでしょう。

最近では、名刺管理アプリとメール配信機能を持つツールを連携させることもできます。そのため、展示会場で名刺をデータ化しつつ、メール配信の準備を行う企業が増えています。

名刺を有効活用するためにも、アナログ管理から脱却しなるべく早くデータ化しましょう。

2.お礼メールを送るタイミングと書き方

展示会後、なるべく早く送りたいのがお礼メールです。展示会来場者は1日にいくつものブースを回ります。その多くのブースの中から自社を印象付けるためにもお礼メールはなるべく時間を置かずに送信することがポイントです。

可能であれば当日中に、遅くても翌日から翌々日の間には送信しましょう。

3.アポイント取得と営業ステップへのつなげ方

商談になりそうな確度の高い見込み顧客には、営業が直接電話でフォローし、確実に次の営業ステップへと進めましょう。

その際に役立たせたいのが、お礼メールに対してのリードの反応です。送ったメールを開封してくれたかどうか、Webサイトを訪問しているか、訪問しているようであれば、どのページをどのくらい閲覧しているのか、リードの閲覧状況から、課題や興味度合いを測り、それぞれのリードに合わせた次のフォローを行いましょう。

4.社内での役割分担とフォロー体制づくり

展示会後のフォローは、営業担当だけでなくマーケティングやサポート部門など、社内全体での連携が欠かせません。展示会で得た名刺やアンケートの情報を整理・分析し、見込み度合いに応じて担当を振り分けることで、無駄のないフォローが実現します。

情報共有をスピーディに行う体制が整っていれば、商談化のチャンスを逃さず成果を高めることができます。

【関連記事】

展示会営業で活用できるツール

展示会営業では、リード管理やアフターフォローの効率を高めるために、ツールの活用が欠かせません。名刺管理アプリで情報を即時デジタル化し、MAツールやCRMと連携することで、顧客ごとの興味関心や検討度を可視化できます。

特にMAツール「List Finder」では、メール配信やスコアリング機能を活用して展示会後のフォローを自動化でき、商談化率の向上が期待できます。

List Finderの資料を無料ダウンロードする

展示会営業が向かないケースと代替策

ここまでご覧いただいたように、展示会を開催することで得られるメリットは多く、うまくいけば大きな成果にもつながるでしょう。

しかし、企業によっては、そもそも出展に携わる営業担当者が足りないことや展示会後の継続的なアプローチを行うリソースがないなど、展示会向きではない企業もあるでしょう。特に、ニッチな分野に特化している企業や、既存顧客を中心にビジネスを展開している企業にとっては、展示会が適していない場合があります。

これらの企業は、多くの来場者にアピールするよりも、限られたターゲット層との深い関係性を築くことを重要視する傾向です。また、展示会の性質や来場者層が自社のビジネスモデルと一致しない場合、期待される効果が得られず、時間やコストの面で非効率になる可能性もあります。このため、自社の市場や戦略を十分に分析し、展示会が本当に有効な手段であるかを慎重に見極める必要があります。

オンライン展示会の検討も

展示会開催には多くの時間やコストがかかります。自社ではリソースが確保できないと感じる方もいるのではないでしょうか。そうした企業が無理に展示会に出展することはおすすめできません。

しかし、オンライン展示会であればオフラインに比べ、比較的低コスト・低リソースで開催することができます。新たな選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。

おわりに:展示会営業の成果を最大化するには

展示会営業は出展中だけでなく、事前準備やアフターフォローにより成果へとつながります。特に展示会後は、単発のアプローチのみで終わるのではなく、中長期的なフォローを続けることで見込み顧客の課題が顕在化していきます。そうしたタイミングを逃さずに効率的に商談や受注へつなげていきましょう。