リードナーチャリングは一連のマーケティング活動の中でも重要視されています。その理由は、リードナーチャリングには、顧客の購買意欲を高め、営業活動が効率化されるなどの効果があるからです。

この記事では、リードナーチャリングが必要とされる背景やその効果について解説します。

- ▼この記事でわかること

-

- リードナーチャリングの概要

- リードナーチャリングを実施することで得られる効果

- リードナーチャリングを実施する手順

- 効果的なリードナーチャリングの実施に必要なMAツール

- マーケティングオートメーションツール

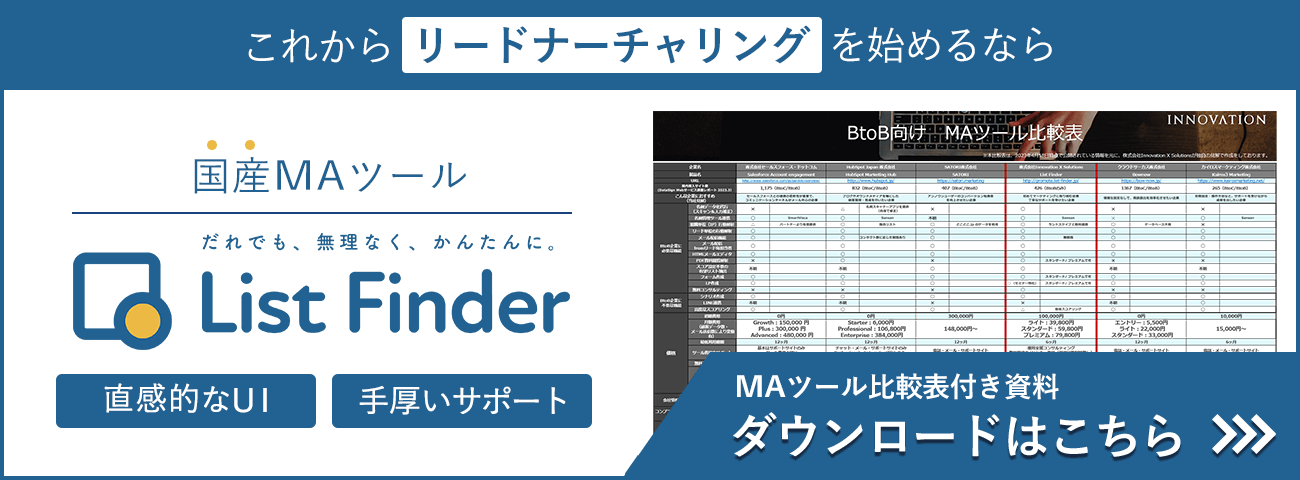

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、購買意欲が高い見込み顧客を発見し、アプローチを継続して商談につなげる機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

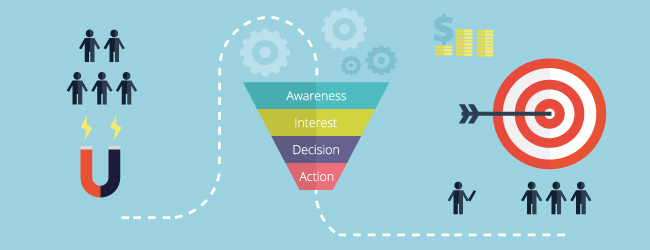

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、日本語に訳すと「見込み顧客の育成」という意味です。

カスタマージャーニーの初期段階にいる顧客のほとんどは、商品をすぐに購入するだけの購買意欲や商品に関する知識を持ち合わせていません。

見込み顧客に商品の情報をただ伝えるだけでなく、自社商品がいかに顧客にとって有益なものなのか、顧客の抱えている問題を解決してくれるのかなどを伝えます。そうすることで、徐々に顧客の購買意欲が高まるのです。

リードナーチャリングの手段としてよく実施されているのが、メールマーケティング、セミナーの開催などです。この過程で「顧客がメールを開封し、自社のホームページを訪れた」「セミナーに参加してくれた」などという顧客の行動をもとに購買意欲が高まっている顧客を選別していくのです。

リードナーチャリングが必要とされる背景

従来の営業活動では、無選別の顧客情報を元に営業担当者が1人ひとり対応していくのが一般的でした。この方策では、限られた時間とリソースの中で対応できる顧客が限られてしまいます。

どの顧客がどのような情報をどんなタイミングで必要としているのかが見えづらく、顧客に対して十分なサポートができないこともありました。

しかし、リードナーチャリングを実施することで、このような営業活動における問題点を解決することが可能です。

近年では便利なマーケティングオートメーションツールも普及してきました。ツールを導入することにより、顧客の興味関心の度合いに合わせたメールを自動で送信できるなど、営業担当者に変わって顧客のフォローができます。また、リードナーチャリングを行い、購買意欲が高まっていると判断された顧客から優先的に、営業担当者が対応することもできるようになりました。

リードナーチャリングは、とりわけ顧客の検討期間が長くなるBtoB商材や車や家など高額な商材に有効です。

検討期間が長い場合、顧客はどうしても放置されがちになってしまいます。しかし、顧客を放置してしまうと適切なフォローができず、顧客が他社と契約してしまうケースも増えてしまいます。

リードナーチャリングを実施することによって、このような事態を最小限に留めることができるでしょう。

顧客の行動変化と長期フォローの必要性

近年、顧客の行動は急速に変化しています。特にBtoBや高額商材においては、検討期間が長くなるため、顧客を放置すると他社に契約されてしまうリスクがあります。リードナーチャリングは、こうした顧客の行動変化に対応し、長期にわたるフォローアップを可能にする手法です。

顧客が特定の商品やサービスに対する理解を深め、購買意欲を育てるためには、定期的に情報を提供し続けることが重要となります。

リードナーチャリングの3つの効果

続いて、リードナーチャリングを実施するとどのような効果が得られるか、具体的に見ていきましょう。

1.顧客の購買意欲の育成・態度変容

ファーストコンタクトを取った顧客の中には、自社商品を必ずしも必要だと感じていない場合も少なくありません。「ちょっと興味があった」「どんなものなのか知りたかった」などという気持ちの顧客にも商品を購入してもらうために、リードナーチャリングが必要です。

たとえば、自社商品を実際に使用している企業の導入事例を紹介することが有効です。自社の商品の導入で、顧客の抱える問題をどのように解消できるのか、仕事が効率化できるのかを具体的にイメージさせることができます。

そうすることで、今まで商品の必要性を感じていなかった顧客に課題感を持たせ、購買意欲の育成や態度の変容を図ることが可能です。

また、他社との客観的な比較とともに自社の強みを伝えることで顧客の迷いを軽減し、購買意欲を高めることもできるでしょう。

2.信頼関係を築き、エンゲージメントを強化する

顧客のエンゲージメントを高めることはライフタイムバリューを高めることにつながり、長い目で見たときに、自社の利益を増やすことができます。

顧客は商品を購入するとき、商品の良し悪しだけで購入を決定しない場合があります。たとえば「好きなブランドであれば、少々高くても購入する」「2回目購入時は、他社との比較検討を行わない」などという経験があなたにもあるのではないでしょうか。

顧客にファンになってもらい「この会社の商品なら間違いない」と思ってもらうためには、どのような活動が必要となるでしょうか?企業によって強みやできることは違いますが、どんな企業でも商品のよさを顧客によく理解してもらい、顧客に満足してもらえるような対応が好ましいといえるでしょう。

リードナーチャリングはそのための活動の1つです。

また、商品を購入後の顧客とも関係性を保ち、リピーターになってもらえたらよいですよね。リードナーチャリングには、このような商品購入後の顧客ともコンタクトをとり、フォローし続けることで顧客とのエンゲージメントを強化するという狙いも含まれています。

3.見込み顧客の絞り込み

リードナーチャリングを実施することで、見込み顧客の絞り込み(リードクオリフィケーション)を行うことができます。

リードナーチャリングで行うさまざまな施策を通して、反応が返ってきた顧客は受注確度が高いとみなすことができるはずです。営業担当者は、このような購買意欲が高まっている可能性が高い顧客から順番に対応することで、営業効率を上げることができます。

また、購買意欲が高まっている顧客とそうではない顧客を選別することで、それぞれの状況に合ったきめ細やかな対応を行うことができるようになるのです。

リードナーチャリングのメリットについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

リードナーチャリングを実施する手順

実際にリードナーチャリングを実施するためには、以下の手順で進めましょう。

1. ターゲットセグメントの明確化

リード全体を分析し、興味・ニーズ・購買ステージに基づいてセグメントを作成します。このステップにより、適切な内容を適切なタイミングで提供できる基盤が整います。

2. ペルソナ設計とニーズの把握

各セグメントに応じた理想的な顧客像(ペルソナ)を作成します。その上で、それぞれのペルソナが抱える課題やニーズを洗い出します。

3. ナーチャリングコンテンツの作成

見込み顧客のニーズやステージに応じたコンテンツ(記事、ホワイトペーパー、ウェビナー、動画など)を準備します。

- 初期段階:「課題解決」や「興味喚起」を目的としたコンテンツ

- 中間段階:「比較検討を支援する」コンテンツ

- 最終段階:「意思決定を後押しする」コンテンツ

4. キャンペーンの実施

配信ツールを利用して、タイミングや行動に基づいたメールを自動送信します。

見込み顧客が特定のアクション(資料ダウンロード、イベント登録など)をした場合に次の適切なコンテンツを送る設計が重要です。

5. 顧客行動のモニタリングとスコアリング

マーケティングオートメーションツールを活用し、開封率やクリック率、資料ダウンロードなどの行動を追跡します。それに基づきリードスコアを更新し、購買意欲の高いリードを特定します。

6. 営業部門へのリード引き渡し

十分に育成されたリードを営業チームに引き渡します。

リードの状況や行動履歴を共有することで、スムーズなフォローアップが可能になります。

7. ナーチャリング戦略の分析と改善

効果測定を行い、メール配信の反応率やリードの進捗状況を評価します。

データに基づいて戦略を最適化し、より高い成果を目指します。

リードナーチャリングの手法

リードナーチャリングは顧客の購買意欲を育てるための戦略であり、具体的にはメールマーケティングやセミナーの開催などの手法が用いられます。これにより、顧客が商品やサービスに対する理解を深め、購買意欲を高めることができます。

ここでは、具体的なプロセスについて解説します。

- メール

-

メールは、リードナーチャリングの基本的かつ強力な手段です。見込み顧客の属性や行動履歴に基づいて、パーソナライズされた情報を定期的に提供できます。

初期段階では、役立つ資料や記事の共有で教育を行い、中盤では比較検討を支援するデータやケーススタディを送ります。購買段階では、限定オファーや商品説明会など購買意欲を後押しする内容を送信します。

また、マーケティングオートメーションを活用することで、資料ダウンロードなどの特定の行動に基づいて自動的に次のメールを送ることが可能です。

- セミナー(ウェビナー)

-

セミナーは、リードとの直接的な接点を持ち、信頼関係を築くための有効な手法です。特にBtoBでは、業界の課題や最新のトレンドをテーマにしたセミナーを開催することで、見込み顧客に専門性をアピールできます。

ウェビナーであれば、参加のハードルを下げつつ、全国のリードにアプローチすることが可能です。参加者の興味や質問からニーズを把握し、その後のフォローアップにも役立てることができます。

- オウンドメディア

-

自社運営のブログやWebサイトといったオウンドメディアは、見込み顧客が自主的に情報収集する場を提供します。課題解決に役立つ記事や成功事例、業界ニュースを掲載することで、継続的に訪問してもらい、自社の存在感を高められます。

リードがどの記事に興味を示したかを分析することで、行動履歴を活用したコンテンツ提案が可能になります。また、ホワイトペーパーやeBookをダウンロード可能にして、リード情報を取得し、その後のメール配信へつなげることができます。

- SNS

-

SNSは、リードと気軽にコミュニケーションを取る場として有効です。LinkedInやXなど、BtoBに適したプラットフォームを活用して、専門的な知識や業界トレンドを発信します。

SNS投稿は、リードの関心を集め、コンテンツの再訪問や資料ダウンロードを促すきっかけを作ります。また、リードのコメントや反応を通じて、リアルタイムでニーズや課題を把握できます。SNS広告を利用してターゲットにリーチするのも有効な手法です。

リードナーチャリングの手法については、こちらで詳しく解説しています!

効果的なリードナーチャリングを実現するマーケティングオートメーションツールの活用

効率的なリードナーチャリングを実現するには、マーケティングオートメーション(MAツール)の活用が非常に効果的です。MAツールは、見込み顧客に対して適切なタイミングで適切なコンテンツを提供するプロセスを自動化し、手間を削減しながら効果的なナーチャリングを可能にします。

たとえば、MAツールを利用すれば、リードの属性や行動履歴に基づいて、セグメント化されたリストを作成できます。その結果、各リードに最適化されたパーソナライズメールを自動配信することができます。

また、リードの行動に応じたシナリオを設定することで、購買ステージに応じた効率的なナーチャリングが実現します。さらに、MAツールでは、リードスコアリング機能を利用して、見込み顧客の購買意欲を定量的に評価することが可能です。

これにより、購買意欲の高いリードを優先的に営業チームに引き渡すなど、リソースを最適化できます。効果測定や分析機能も備えているため、ナーチャリング活動の成功度を数値化し、次回以降の施策改善にも役立ちます。

マーケティングオートメーションについては、こちらで詳しく解説しています!

マーケティングオートメーションツールの選び方

マーケティングオートメーションツールを選ぶ際には、自社のビジネスモデルや顧客の購買プロセスに合った機能を持つものを選ぶことが重要です。たとえば、リードスコアリング機能やメール配信の自動化機能などが挙げられます。具体的には、以下のような観点で検討すると良いでしょう。

1. 必要な機能を明確にする

自社のマーケティング目標に基づいて、ツールに求める機能を整理します。たとえば、リードナーチャリングが目的であれば、以下のような機能が役立ちます。

- リードスコアリング機能:リードの購買意欲をスコア化し、優先順位をつけるために役立ちます。

- メール自動配信機能:特定の条件に基づき、パーソナライズされたメールを

自動送信することで効率を向上します。 - セグメント管理機能:リードを属性や行動に基づいて分類し、それぞれに適切なコンテンツを提供するための機能です。

- レポート機能:開封率やクリック率、コンバージョン率を可視化し、施策の効果測定が可能になります。

2. 自社の規模やリソースに適したものを選ぶ

企業規模やマーケティングチームのリソースに合ったツールを選ぶことも重要です。

中小企業であれば、使いやすくシンプルなツールが適しているかもしれません。一方、大規模な企業では、複雑なシナリオや膨大なリードデータを扱える高機能なツールが必要になるでしょう。

また、ツールの操作に必要な専門知識やトレーニングの有無も考慮すべきポイントです。

3. 他システムとの連携性

既存のCRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)との連携が可能かを確認することも欠かせません。これにより、営業チームとマーケティングチームの連携がスムーズになり、リード情報の一元管理が実現します。

また、分析ツールや広告プラットフォームとの連携機能も、全体的な効率を向上させるために重要です。

4. コストと投資対効果

ツールの導入コストや運用コストが、自社の予算内で収まるかを確認します。価格帯はツールによって大きく異なるため、コストと得られる機能のバランスを慎重に評価する必要があります。

また、ツールを導入することで期待されるリード育成やコンバージョンの改善が、投資に見合うかどうかも重要な判断材料です。

5. サポート体制とベンダーの信頼性

ツール提供会社がどのようなサポート体制を持っているかも選定時の大きなポイントです。導入後のトラブル対応や、操作方法に関するトレーニングの有無などを確認しましょう。また、業界での評判や他社の導入事例を参考に、ベンダーの信頼性を判断することも必要です。

これらのポイントを総合的に考慮し、単に機能が多いからという理由ではなく、自社の課題を解決し、成果を最大化できるツールを選ぶことが重要です。最終的には、試用版を活用しながら実際の使用感を確認し、適切な意思決定を行うのが望ましいです。

リードナーチャリングの注意点と課題

リードナーチャリングの成功のためにも、注意しておくべき点についても確認しておきましょう。

見込み顧客視点に立った情報提供

見込み顧客に有益な情報を提供することは、リードナーチャリングの成功において最も重要なポイントの1つです。

ここでのポイントは、「顧客の視点に立つ」ことです。顧客が現在直面している課題や不安を理解し、その解決策を提示する形で自社の商品やサービスを紹介することで、信頼関係を構築できます。

たとえば、業界トレンドや成功事例、具体的なノウハウを提供するコンテンツは、顧客にとって価値が高く、自社の専門性をアピールする絶好の機会になります。逆に、一方的に商品やサービスを売り込むような情報ばかりを提供すると、顧客からの信頼を失う原因になります。

営業部門との連携強化

リードナーチャリングの成果を最大化するためには、マーケティング部門と営業部門が密接に連携することが欠かせません。特に、見込み顧客のデータや行動履歴を営業チームと共有し、適切なタイミングでフォローアップを行う体制を構築することが重要です。

たとえば、リードスコアリングの情報をもとに、購買意欲が高まったリードを営業に引き渡すことで、効率的なアプローチが可能になります。一方で、連携が不十分な場合、リードが適切にフォローされずに放置される、または営業が顧客のニーズを把握せずにアプローチしてしまうリスクがあります。

そうならないためにも、定期的なミーティングや情報共有の仕組みを設け、部門間のギャップを埋める努力が必要です。

データ管理とプライバシーの注意点

リードナーチャリングでは、見込み顧客のデータを扱う機会が増えるため、データ管理の適切性が極めて重要です。特に、個人情報保護法やGDPR(一般データ保護規則)など、各国のプライバシー関連法規を遵守する必要があります。

これは、顧客の明確な同意を得たうえでデータを収集・利用し、不要になったデータは速やかに削除することが大切です。また、データの保存場所やアクセス権限を厳格に管理し、情報漏洩や不正利用のリスクを最小化する仕組みを整えましょう。

これに加えて、顧客に安心感を与えるために、どのようなデータをどの目的で利用しているのかを明確に説明する透明性が求められます。

リードナーチャリングの成功事例と活用事例

成功事例1:BtoB企業の成約率向上

あるBtoB企業では、リードナーチャリングを通じて成約率を大幅に向上させることに成功しました。

具体的には、顧客の購買履歴や行動データを分析し、個別にカスタマイズした情報提供を行うことで、顧客のニーズに応えることができました。

成功事例2:高額商材の購買サイクル短縮

ある高額商材を扱う企業では、リードナーチャリングを活用して購買サイクルを短縮しました。

長期にわたるフォローアップを行い、顧客の購買意欲を高めることで、通常よりも早い段階で成約に至ることができました。

企業導入事例から学ぶリードナーチャリングの効果的な活用法

リードナーチャリングの活用法として、あるBtoB企業が実施した成功事例を詳しくご紹介します。

ある企業では、顧客獲得後も継続的に関係を深め、成約率を向上させるために、リードナーチャリング戦略を積極的に取り入れました。その結果、成約率を20%向上させることに成功しています。

具体的な取り組みとして、まず見込み顧客の興味関心を深く理解するためのデータ分析を行い、セグメントに応じてパーソナライズされたメールキャンペーンを展開しました。これにより、顧客1人ひとりのニーズや課題に適切に応えるコンテンツを提供できるようにしました。

メールには、専門的な知識や解決策を提示する記事、導入事例の共有、あるいはウェビナーへの招待など、見込み顧客が関心を持つ情報を盛り込み、定期的に配信し、さらに、メールキャンペーンで関心を引いた顧客をセミナーやウェビナーに誘導し、直接的な接点を持つことにも注力しました。これにより、顧客との信頼関係を深めるだけでなく、商品やサービスの価値を具体的に伝える機会を増やすことにつながったのです。

またセミナーでは、専門家による講演やデモンストレーションを行い、参加者が直面している課題の解決策を提示し、質問や相談の場を設けることで、双方向のコミュニケーションを可能にし、顧客の関心をより引きつけることができました。

このように、デジタルツールとリアルな接触機会を組み合わせたリードナーチャリング施策により、顧客の購買意欲を高め、最終的な成約につなげるプロセスを効果的に構築したのです。

リードナーチャリングの効果を最大化しよう

BtoBで長期の検討期間が必要となる商材を扱っている企業では、リードナーチャリングによって得られる効果が高くなります。

リードナーチャリングの成功には、継続的な改善とチームワークが不可欠です。マーケティングチームと営業チームが一丸となり、顧客の購買プロセスに応じた柔軟な対応を心掛けることが重要です。また、定期的に成果を振り返り、改善点を見つける姿勢が求められます。

リードナーチャリングの実施にはさまざまな手法がありますが、マーケティングオートメーションツールなど、便利なツールの導入で大幅な効率化を図ることができます。少ないリソースや費用で効果を上げたい場合、便利なツールの導入を検討してみるとよいでしょう。

これからリードナーチャリングを始める方、「List Finder」をお試しになりませんか?初めての方も使いこなせるシンプルな機能設計で、サポートも充実しています。

List Finderでのリードナーチャリングの始め方はこちら。