スコアリングとは、見込み顧客(リード)の購買可能性を点数化し、営業やマーケティングの優先度を判断するための重要な仕組みです。近年はMA(マーケティングオートメーション)ツールの普及により、スコアリングを活用したリード育成や商談創出が一般化し、多くの企業が成果向上を実感しています。

しかし、スコアリングは単に点数を付ければよいわけではなく、評価軸の設計や運用ルール、部門間の連携など、成果を最大化するためのノウハウが求められます。設計を誤ると、リードを正しく判定できず、営業効率が下がってしまうケースも少なくありません。

この記事では、スコアリングの基本概念から評価基準、MAツールとの連携、運用時の注意点や成功のポイントまで、実務に直結する内容をわかりやすく解説します。

- ▼この記事でわかること

-

- スコアリングの基本的な仕組み

- スコアリングの評価軸とその設計方法

- スコアリング導入によるメリットとデメリット

- スコアリングを効率化するツール

また、「MAツールの導入検討を進めている」という方向けに、各社のツールを比較した「2025年最新版 MAツール比較表」をプレゼント中です!この機会にぜひ、ご覧ください!

List Finder 資料ダウンロード

List Finderの概要資料をダウンロードできます。

この資料ではプランごとの機能・価格や、サポート体制などをまとめています。

さらにダウンロードいただくと「価格」「サポート内容」「セキュリティ」など、『33項目』で比較・検討できる資料もご用意しております。

Contents

スコアリングとは?

スコアリングとは、リード(見込み顧客)の購買可能性を数値化し、優先度を判断するための評価手法です。リードの属性・興味関心・行動履歴などをもとに点数を付与し、スコアが高いほど「自社の商品・サービスを購入する確度が高い顧客」と判断できます。

スコアリングを行うことで、見込み度の高いリード(ホットリード)を見極められるようになり、営業・マーケティング双方がどの顧客からアプローチすべきかを明確にできます。結果として、限られたリソースを効率的に配分し、商談化率や売上の向上につなげることが可能です。

スコアリングの目的

スコアリングの目的は、最も購入可能性の高いリードに対して、最適なタイミングでアプローチできるようにすることです。スコアリングによってリードの優先順位が明確になるため、営業は確度の高い顧客から効率的にアプローチでき、マーケティングは温度感に合わせた施策を設計しやすくなります。

さらに、顧客にとっても必要なタイミングで適切な情報を受け取れるため、コミュニケーション体験の質が向上します。

スコアリングを実施するタイミング

スコアリングを実施するべきタイミングは、リードが自社への関心を示し始めた段階や、マーケティング施策によって温度感が変化した段階です。資料請求、メールの開封やクリック、ウェビナー参加など、具体的なリアクションが発生した瞬間は、見込み度を再評価する重要なポイントとなります。

リードの状態はマーケティング施策によって徐々に育成されていきます。このプロセスを「リードナーチャリング」と呼び、ナーチャリングの進行に応じてスコアが変動することで、より正確にリードの温度感を捉えることができます。そして、一定のスコアを超えた「ホットリード」を営業へ引き渡す流れが「リードクオリフィケーション」です。

スコアリングは、このナーチャリングとクオリフィケーションを円滑に結びつける役割を果たします。また、市場環境や営業戦略が変わるタイミング、あるいはキャンペーンの実施前後もスコアを見直す好機です。定期的な調整を行うことで、スコアリングの精度は維持・向上していきます。

リードナーチャリングとリードクオリフィケーションについては、以下の記事で解説しています。

スコアリングが重要とされる理由

スコアリングが重視されるのは、膨大なリードの中から「今アプローチすべき顧客」を見極め、営業・マーケティングの動きを効率化できるからです。顧客の行動が複雑化するなか、確度の高いリードを優先的に把握できることは、商談化率や売上の向上に直結します。

また、スコアによってリードの温度感が可視化されることで、営業は確度の高い顧客からアプローチでき、マーケティングは状態に合わせたコミュニケーションを設計しやすくなります。顧客にとっても、自分の関心に合った情報が届きやすくなり、ストレスのないスムーズな購買体験につながります。

このように、スコアリングは組織全体の効率向上と顧客体験の改善を同時に実現する仕組みとして、多くの企業で重要視されています。

スコアリングによって得られるメリット

顧客情報は効果的なマーケティング戦略に欠かせない材料です。しかし、情報を効果的に活用することができず、ストックするだけの企業も少なくありません。これらの膨大なデータを分析・活用するための鍵となりえるのがスコアリングです。スコアリングによって、どのようなメリットが得られるかを詳しくみていきましょう。

メリット1:営業活動の効率アップ

スコアが高く、購買意欲が高いと判断されるホットリードが抽出できたら、すみやかに営業担当者に共有し、アプローチをかけましょう。

購買意欲が高いか低いかわからない顧客に手当たり次第アプローチするよりも、購買意欲の高い少数の顧客にアプローチする方が効率的な受注につながるでしょう。適切なスコアリングでリードを振り分けることで、営業にかかる負担・手間を軽減できます。

メリット2:営業とマーケティングの連携強化

スコアリングの運用により、今すぐアプローチすべきホットリードが明確になったら、営業担当者はスコアリングが高いリードのみにアプローチしていけば問題ありません。

同時並行で、マーケティング担当者はスコアリングが低いリードに対してリードナーチャリングなどのマーケティング施策を試みることが大事です。そして、低いリードのスコアを高めて、ホットリードへ変換したのちに、営業へリードを渡しましょう。

このように、リードに対しての動きが営業とマーケティングで重複することなく、双方の担当者で最適な活動を展開することで、部門間の連携強化と企業としての効率的な活動につながります。

顧客育成につながるリードナーチャリングについて知りたい方はこちらから

メリット3:見込み顧客情報の最大限の活用

スコアリングはホットリードの選別だけでなく、コールドリードと呼ばれる低スコアのリードの洗い出しも可能です。コールドリードは、今は低スコアであっても、いつ見込み度合いが上がりホットリードになるかわかりません。

しかし、こうした場合もアプローチの除外対象とするのではなく、マーケティング担当による継続的なアプローチで、スコアが変わったタイミングを掴めるようにしましょう。コールドリードに対して、ステップメールでの段階的なアプローチや、アクセス解析から得た興味関心への定期的なアプローチをすることで、見込み顧客の情報を最大限に活用できます。

ステップメールの運用設計について知りたい方はこちらから

メリット4.人手不足の解消

営業やマーケティングのリソースが限られている企業にとって、スコアリングは効率化の鍵となります。スコアを活用すれば、優先度の高い顧客への接触に集中できるため、少人数体制でも無理なく成果を上げることが可能です。非対面でもナーチャリングが進むため、業務負荷の分散にもつながります。

知っておきたいスコアリングのデメリット

スコアリングは営業・マーケティングの効率化に大きく貢献する一方で、導入や運用にあたっていくつかの注意点や課題も存在します。ここでは、実務上よく直面する3つの課題について解説します。

1.スコアが実態とズレることがある

スコアリングはあくまで設定されたルールに基づいて点数化されるため、顧客の本当の温度感と乖離することもあります。たとえば、資料を複数回ダウンロードしていても、単なる情報収集目的の場合もあります。

こうしたスコアの誤認が起きると、営業の優先順位判断に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、定期的な見直しと営業現場からのフィードバックが不可欠です。

2.ツール導入・運用にコストがかかる

スコアリングの仕組みを構築するには、MAツールなどの導入が前提となるケースが多く、初期費用や運用コストが発生します。また、運用を軌道に乗せるには設計・検証・改善の継続も必要であり、一定のリソースを確保する体制づくりも求められます。

単にツールを入れるだけでは成果が出にくいため、全体設計と運用の準備が重要です。

3.精度の高いスコア設計には十分なデータが必要

スコアリングの精度を高めるには、ある程度のデータ蓄積が前提となります。Web閲覧履歴やコンバージョン情報、営業活動の履歴など、多様なデータを収集・分析できる状態でなければ、適切なスコア基準を設けることが難しくなります。

導入初期はデータ不足により精度が低下しやすいため、段階的に仕組みを整えていく姿勢が求められます。

スコア設計に欠かせない3つの評価基準

スコアリングを効果的に運用するためには、「何に点数をつけるか」という評価軸の設計が極めて重要です。一般的には、以下の3つの視点を軸としてスコアを設定します。

1.属性情報(アトリビューション)

企業規模、業種、従業員数、担当者の役職など、顧客の基本情報はリードの質を見極める上での出発点です。たとえば、自社の主要ターゲットである業種・地域の企業や、購買決定権を持つ役職者には高スコアを設定することで、営業リソースを効率的に配分できます。

- 例

-

- 従業員数:100人未満=5点/100人以上=10点/500人以上=15点

- 役職:係長=5点/課長=10点/部長=15点

2.関心・興味(インタレスト)

資料ダウンロードや料金ページの閲覧など、顧客の関心や検討度合いを示す行動は重要な評価対象です。これらのアクションが繰り返されている場合は、導入を真剣に検討している兆候と捉えることができ、スコア加点の対象とします。

- 例

-

- 製品資料のDL=+20点

- 料金ページの複数回閲覧=+15点

3.行動の活性度(アクティビティ)

Webサイトの訪問頻度、メール開封回数、セミナー参加など、顧客の行動量や接触頻度は関心の強さを測る重要な指標です。活発なアクションを繰り返す顧客には、回数や継続性に応じてスコアを加点し、他の評価軸と組み合わせて見込み度合いをより正確に判定します。

- 例

-

- メールの開封=+5点

- セミナー参加=+30点

- Web訪問3回以上/週=+10点

スコアリングの具体的な実施手順

ここでは、スコアリングを実施する場合の具体的な方法についてみていきましょう。

1.スコアリングの目的を明確にする

まず、スコアリングを通じて何を達成したいのかを明確にします。たとえば、「営業効率の向上」や「コンバージョン率の向上」が目的として挙げられます。この目的により、スコアリングの基準が異なります。

2.属性情報を基にスコアを設定する

過去の受注傾向をもとに、見込み顧客になりやすい属性を洗い出し、スコアに反映させます。業種・地域・役職など、自社にとって価値の高い要素を評価基準に設定しましょう。

3.心理的情報をスコアに反映する

問い合わせ内容や商談中の会話など、直接的なコミュニケーションから得られる顧客のニーズや課題感といった心理的情報も、重要なスコア要素です。

マーケティング部門だけでは把握しきれない部分もあるため、営業チームとの連携によって評価基準を設計することが必要です。

4.行動情報のスコアリング

Web訪問、資料DL、イベント参加など、顧客のオンライン・オフライン行動をもとにスコアを加算します。これらはツール側でトラッキング可能なため、比較的自動化しやすく、運用の軸になりやすい項目です。

5.ホットリードを抽出する

一定のスコア以上を獲得したリードを「ホットリード」と定義し、営業に引き渡すフローを整備します。営業担当者には、スコアだけでなく、属性・行動履歴も添えて共有することで、アプローチの質を高められます。

スコアリングを実施する際の注意点

スコアリングは、マーケティング施策や営業活動を行ううえで重要な指標となります。しかし、全ての行動を点数化する必要はないなど、注意しなければならない点も存在していることから、ここではスコアリングの注意点について見ていきましょう。

点数をつけなくてよい行動を見極める

スコアリングは、行動を点数化することを意味します。しかし、場合によっては、点数を付けなくてもよい行動がいくつかあります。

たとえば、下記のような顧客の行動はスコアに反映する必要はないといえるでしょう。

- 資料請求

- Webページからの問い合わせ

これらのアクションを取った見込み顧客は、しっかりと導入検討のフェーズが上がっていることが想定されるでしょう。そのため、スコアをつけるよりも、即営業フォローをしたほうが、結果的にサービスや商品の購入に近いと考えられます。

設計を複雑にしすぎない

スコアリングの設計は、できるだけシンプルに保つことが重要です。スコアリング基準が複雑すぎると、リードのスコアが適切に評価されず、営業部門やマーケティングチームがその意図を理解するのも困難になります。

基本的には、顧客の行動データや属性情報の中で、特に成果に直結する要素を優先的に選定します。スコアの範囲や重み付けも過剰に詳細化するのではなく、「購入意欲が高いかどうか」を明確に判断できる程度に留めます。

たとえば、「Webサイト訪問回数が5回以上なら10点」「フォーム入力済みなら+20点」のように、わかりやすく一貫性のあるルールを設定します。これにより、運用の負担を軽減しつつ、スコアリングの精度と信頼性を高めることができます。

スコアリングに依存しすぎない

スコアリングはリードの優先度を判断するために有効な仕組みですが、数値だけに依存すると、本来アプローチすべき顧客を見落とす可能性があります。スコアは過去の行動データに基づくものであり、顧客の急な状況変化や非定型なニーズをすべて捉えられるわけではありません。

また、MAツールによるスコア付けは便利な一方、設定ミスやタグの不備などによって誤った点数が付与されることもあります。スコアを絶対視してしまうと、実態と異なるリードをホット扱いしたり、有望なリードを見逃したりするリスクが高まります。

そのため、スコアリングはあくまで“判断材料のひとつ”として扱い、営業現場の感覚や顧客との直接のコミュニケーション、最新の商談情報などと合わせて総合的に評価することが重要です。スコアと現場の知見を組み合わせることで、より精度の高いリード判断が可能になります。

スコアリングを成功させるポイント

スコアリングを効果的に機能させるには、単にルールを作るだけでなく、運用の目的やチーム間の連携、改善体制までを見据えた設計が欠かせません。ここでは、スコアリングを成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

1.スコアは目的に合わせて設計する

スコアリングは「リードを点数化する」こと自体が目的ではありません。商談数の増加、受注率の向上、営業工数の削減など、自社のマーケティング・営業上の課題に応じて目的を明確にし、その達成に向けた設計を行うことが必要です。

たとえば「営業接続の最適化」が目的なら、購買意欲が高まるタイミングを可視化することに重点を置いたルール設計が求められます。

2.部門間でスコアの理解と活用方法を共有する

どれだけスコアリングが精緻でも、マーケティングと営業の現場で共通理解がなければ活用は進みません。営業はどのスコアの顧客にいつ対応するのか、マーケはどのような条件で営業に引き渡すのかなど、部門をまたいだ活用ルールを明確にし、実務に落とし込む必要があります。

週次や月次のレビュー機会を設けてフィードバックを得ることも有効です。

3.ABAテンプレートを活用する

ABAテンプレートとは、

- Attributes(属性)

- Behaviors(行動)

- Actions(具体的な行動)

の3つの要素を組み合わせてスコアリングを行う方法です。このテンプレートを活用することで、スコアリングの設計が体系的かつバランス良くなるため、評価の偏りや重要な情報の見落としを防ぐことができます。

| Attributes(属性) | リードがどのような背景を持つかに着目します。たとえば、企業規模、業界、役職、所在地などが該当します。 これらのデータを基に、自社の理想的な顧客像に近いかどうかを判断します。 |

|---|---|

| Behaviors(行動) | リードがどのような関心を示しているかを測ります。Webサイトの閲覧履歴、メール開封率、セミナーへの参加など、リードが示した具体的な行動が含まれます。 |

| Actions(具体的な行動) | リードが明確な購入意欲を示す行動に注目します。たとえば、資料請求、見積もり依頼、フォーム送信などが含まれ、これらには高いスコアを割り当てます。 |

これら3つの要素を組み合わせてスコアリングを行えば、リードの購入可能性をより正確に評価できるようになります。また、スコアリングルールがテンプレート化されていれば、チーム全体で一貫した運用が可能になります。

4.PDCAを回す

スコアリングの精度は、繰り返し高めていく必要があります。とくに各項目に割り振った評価点などは随時見直していきましょう。この際、一般的に言われるPDCAサイクルを意識し、運用していくことが重要です。PDCAはそれぞれ下記の頭文字を合わせたものです。

- P:Plan(計画)

- D:Do(実行)

- C:Check(評価)

- A:Action(改善)

営業とマーケティングで話し合いを重ねながら、点数の評価は変更していく必要があります。たとえば、役職で比較する場合「部長に5点、課長に3点」から「部長は3点、課長は1点」などのように、アプローチ結果を振り返りながらスコアを見直すことが重要です。

また、PDCAサイクルを回す場合、それなりのコストやリソースが必要となります。サイクルを回しながらデータを蓄積し、ある程度の期間で評価を確認するなどの工夫を行っていきましょう。効果測定を行うことで、現状の施策の改善、商談や成約率の向上、効果測定期間の変更など自社に合ったスコアリングが可能になります。

スコアリングを効率化するためのMAツール活用

スコアリングを精度高く、かつ効率的に運用するためには、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用が欠かせません。MAツールには、リードの行動データを自動で収集・整理し、事前に設定したルールに基づいてスコアリングを行う機能が備わっています。

資料請求やメールのクリック、セミナー参加といった行動を自動追跡できるため、手動で管理する場合と比べて大幅に運用負荷を減らすことができます。

MAツールのスコアリング機能

スコアリングは、MAツールのスコアリング機能を活用することで、効率的かつ効果的に購買意欲や関心度の高いリードを抽出することができます。MAツールでは、事前に「資料請求なら20点」、「セミナー参加なら30点」といったように顧客行動の仮説を立てるシナリオ設計をしておくことで、定義したシナリオに沿って自動でスコアリングを行うことができます。

このように見込み顧客の行動を客観的に数値化することで、それぞれの見込み顧客に合った施策を行うことができます。

MAツールの概要やメリット、導入のポイントはこちらの記事にまとめています!

MAツール導入の際に押さえておきたいポイント

スコアリングを効率化するためにMAツールを導入する場合は、以下の点を事前に整理しておくことが重要です。

- 1.自社の課題を明確にする

- 現在のリード管理や営業・マーケティングの課題を洗い出し、「どの業務を効率化したいのか」「どのデータが不足しているのか」を把握します。課題が明確であれば、必要な機能も選びやすくなります。

- 2.運用体制やルールを整備しておく

- スコアリング基準の管理者、データ入力の担当、コンテンツ制作担当など、MA運用に必要な役割を明確にします。また、スコアの基準や営業への引き渡し条件などのルールを事前に決めておくことで、属人化せず安定した運用が可能になります。

- 3.必要な機能の有無を確認しておく

- リード獲得、行動データの収集、スコアリング、メール配信など、目的に必要な機能が搭載されているか確認します。特に「行動データの自動収集」「条件分岐」「シナリオ設計」はスコアリング運用で必須の機能です。

- 4.既存ツールとの連携を確認する

- MAツールは、SFAやCRMと連携してこそ効果を最大化できます。顧客データが分断されているとスコアの精度が下がるため、既存システムとスムーズに連携できるかを事前に確認しておくことが重要です。

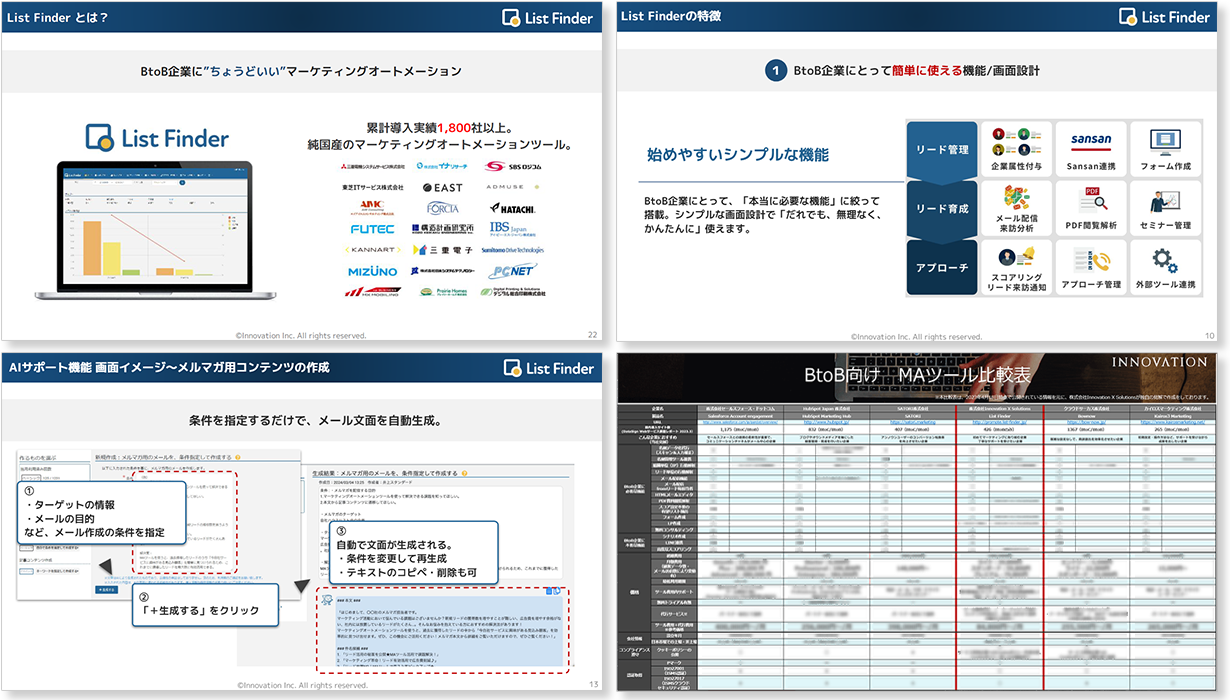

MAツールを導入する際には、必要な機能や運用体制を事前に整理することが重要ですが、「どのツールを選ぶべきか」で悩む企業は少なくありません。特に初めてMAツールを導入する場合、操作性や導入後の定着、サポート体制なども選定ポイントとして大きく影響します。

そのような企業におすすめなのが、国産MAツールの 「List Finder」 です。シンプルな設計で、メール配信、スコアリング、フォーム作成、行動データの可視化など、スコアリング運用に欠かせない機能をワンツールでカバーできます。

おわりに

見込み顧客に対して得点を付け、購買意欲の高い見込み顧客へのアプローチを可能にするスコアリングについて解説しました。見込み顧客に対してアプローチの優先順位を付けることは、今後のマーケティング活動において重要な手法です。

MAツール導入時には、適切なスコアリングを策定し、改善を繰り返しながら、その効果を最大限に発揮しましょう。