メールを配信しているものの、「どれくらい成果が出ているのか分からない」「何を改善すればよいか見えてこない」と感じたことはありませんか?メールマーケティングを効果的に運用するには、KPI(重要業績評価指標)を正しく設計し、継続的に改善する仕組みが欠かせません。

この記事では、メールマーケティングにおけるKPIの基礎から設計方法、改善アプローチまでを解説します。開封率・クリック率・CV率などの主要指標をどのように活用すべきか、具体的な施策例やツールの活用法も交えて見ていきましょう。

- ▼この記事でわかること

-

- KPI(重要業績評価指標)とは何か、定義とKGIとの違い

- 主要KPIの活用法

- KPIを改善するための実践的な施策例

- KPI計測・改善に役立つツールの活用方法

メルマガ配信を

営業活動に活かせていますか?

MAツール「List Finder」をご利用いただくと、メール配信の他に、以下を実現できます。

- 配信後の開封/クリック率などの効果測定

- メールを読んだ顧客の特定

- その後の自社Webサイトへのアクセス状況解析

メール配信結果を活用した有望顧客リストの作成や営業活動の履歴管理も可能です。

こちらから「List Finder」の詳細資料をダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください!

Contents

メールマーケティングにおけるKPIの定義とKGIとの違い

メールマーケティングを効果的に運用するには、「何をもって成功とするか」を数値で明確にする必要があります。その指標となるのがKPI(重要業績評価指標)です。

しかし、KPIと最終目標であるKGIの関係性を理解していないと、データを活かした改善が難しくなります。ここでは、KPIの基本的な定義、KGIとの違い、そしてメールマーケティングにおいてKPIが欠かせない理由を解説します。

KPIの定義

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とは、最終的な目標(KGI)を達成するための中間的な評価指標です。メールマーケティングにおいては、開封率やクリック率、コンバージョン率などがこれにあたります。

KPIを設定することで、施策が「どこまでうまくいっているか」「どこに改善余地があるか」を定量的に把握でき、PDCAを回す軸になります。

KGIとの違い

KGI(Key Goal Indicator)は、事業や施策の最終ゴール(=成果)を表す指標です。たとえば「商談数10件」「売上1,000万円」などがKGIに該当します。

これに対してKPIは、そのKGIを達成するための途中経過の達成度を測る指標です。たとえば、

- KGI:資料請求100件

- KPI:メール開封率20%、クリック率10%、LP到達数500件

というように、KGIを起点に逆算してKPIを設計するのが基本です。

メールマーケティングにおけるKPIが重要な理由

メールマーケティングは「数を送れば成果が出る」ものではありません。開封・クリック・CVといった複数のステップがあり、プロセスごとのボトルネックを見つけて改善するにはKPIの活用が不可欠です。

また、KPIを追うことで次のようなメリットがあります。

- 成果につながる施策の傾向をデータで把握できる

- ABテストやセグメント配信の改善指針になる

- 営業や上層部への成果報告が説得力あるものになる

- MAツールやCRMとの連携でスコアリングやナーチャリングにも活かせる

「どのメールが響いたのか」「どのステップで失注したのか」などを明らかにするには、KPIの設計と継続的な効果測定が必要不可欠なのです。

メールマーケティングについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

メールマーケティングでよく使われる主要KPI

メールマーケティングの成果を高めるには、配信後の結果を正しく評価できる指標を押さえておくことが不可欠です。ここでは、メールマーケティングで使われる主要なKPIを取り上げ、それぞれの意味や測定方法、改善の方向性について解説します。

配信数

配信数とは、メールマーケティングにおいて実際に送信されたメールの総数を指します。リストに登録されているアドレスすべてに対してメールが配信されているか、あるいは一部除外されたセグメントだけに配信されているかなど、配信数はマーケティング活動のリーチやアプローチの規模感を測るうえでの基本的な指標となります。

配信数が多くても成果に結びつかない場合は、リストの質やターゲティングの見直しが求められることもあります。

到達率

到達率は、配信されたメールのうち、実際にユーザーの受信ボックスに届いた割合を示す指標です。メールがスパムとして処理されたり、無効なアドレスへの送信すると到達率は下がります。

高い到達率を維持するためには、送信ドメイン認証やリスト管理などの対策が必要です。どれだけ魅力的な内容のメールを作っても、まず相手に届かなければ意味がないため、最初にチェックすべきKPIのひとつです。

開封率

開封率は、メールが到達したうち、実際に開かれた割合を表します。読者の関心を最初に引きつける重要なポイントであり、件名や差出人名、配信タイミングなどの要素がこの指標に大きく影響します。

開封率が低い場合は、内容そのものよりもまず「メールを開いてもらう」ことに焦点を当てて改善を図る必要があります。開封されなければ、クリックもCVも当然起こらないため、全体の成果に大きく関わるKPIです。

クリック率

クリック率は、開封されたメールの中で、リンクがクリックされた割合を示します。読者がメール内の情報にどれほど興味を持ち、次のアクションに進んだかを測定する重要な指標です。

本文の構成やCTAの文言・配置・デザインなど、コンテンツの魅力や導線設計がクリック率を大きく左右します。開封はされているのにクリックがされない場合は、メールの中身や訴求力に改善の余地があると判断できます。

コンバージョン率

コンバージョン率とは、クリック後に資料請求や問い合わせといった特定の成果に至った割合を示す指標です。メールマーケティングの最終的な目的が「行動喚起」であるなら、この指標はKGIに最も近いKPIといえます。

クリックした先のLPの構成や、フォームの入力項目数、デザインの見やすさなどがコンバージョン率に影響します。単に開封やクリックがされているだけでなく、最終的な成果が出ているかどうかを確認するには、このコンバージョン率の改善が欠かせません。

購読解除率

購読解除率は、メール配信を受け取ったユーザーのうち、配信停止を選択した割合を示します。一定の配信を続ける中で一定数の解除は自然な現象ですが、購読解除率が急増した場合は、配信頻度が多すぎたり、読者のニーズに合っていない内容を送っていたりする可能性があります。

読者との関係を維持するためにも、セグメントごとの内容最適化や、適切な配信タイミングを再検討する必要があります。購読解除率は、ユーザーの不満のサインとも言える重要なKPIです。

メールマーケティングのKPI設計フロー5ステップ

成果を出すメールマーケティングの第一歩は、闇雲に指標を追うのではなく、目的から逆算してKPIを体系的に設計することです。ここでは、KGIの設定から逆算によるKPI設計、数値目標の設定、ROIやLTVとの整合性確認、そして計測体制の整備まで、実務で使える5つのステップを解説します。

1.KGIを明確化にする

KPI設計の出発点は「KGI設計」です。メールマーケティング単体で考えるのではなく、事業全体・マーケティング施策全体の目的と接続することが重要です。

- KGI例

-

- 新規商談数を月20件創出する

- ホワイトペーパーDL数を100件獲得する

- 月間受注売上500万円を達成する

KGIが曖昧なままだと、KPIもブレてしまい、配信結果の解釈や改善が迷走します。

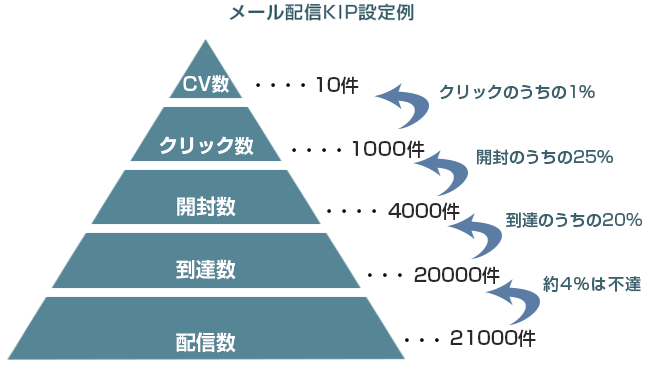

2.KGIから逆算してKPIを設計する

KGIを達成するまでのステップを顧客の行動フロー(カスタマージャーニー)に沿って分解し、それぞれに指標を設定します。これがKPIです。

- ホワイトペーパーDLをKGIとした場合のKPI例

-

- メール配信 → 開封(開封率)

- 開封 → クリック(クリック率)

- クリック → LP遷移 → DLフォーム入力(CV率)

このように逆算的に設計することで、どこがボトルネックか・どのKPIを重点改善すべきかが明確になります。

3.実現可能な目標を数値化する

KPIはただ設定するだけでなく、「実現可能性のある数値目標」として設計することが重要です。高すぎる目標設定は現場の疲弊を生み、低すぎる目標は改善意欲が薄れます。

- 設定時の参考材料

-

- 過去配信の実績値(開封率・クリック率など)

- 業界平均データ

- メールリストの特性(業種、役職層、BtoB/BtoC)

4.ROI・LTVとの整合性を確認する

KPIはあくまで施策のための手段であり、最終的に費用対効果(ROI)や顧客生涯価値(LTV)に貢献する指標であるかどうかを常に意識する必要があります。

- チェックポイント

-

- CVが多くても、その後の案件化率・受注単価が低ければROIが悪化する

- リスト拡張が増えても、LTVが短命なら意味がない

- 量だけでなく質も追う視点が求められる

5.計測体制を整備する

設計したKPIを継続的にモニタリングし、改善アクションに反映できる仕組みを整えることも重要です。数値を出すだけで終わってしまうのはよくある失敗です。

- 推奨される体制・ツール

-

- MAツールで自動レポーティング

- メール配信ツールで開封率・クリック率の可視化

- KPIごとの週次/月次レポートフォーマット

- 営業・マーケ部門での定例レビュー

KPIを「動かすデータ」に変えるためには、データを「見る」から「使う」への仕組み化が必要となります。

メールマーケティングの効果測定と分析の進め方

メールマーケティングは配信して終わりではありません。「効果測定」こそが改善と成果創出の起点であり、KPIを正しく分析することで、施策全体の精度が高まります。ここでは、効果測定を進める際の3つのステップを解説します。

効果測定で把握すべきKPI

メールマーケティングにおける効果測定では、上述したように目的に応じて複数のKPIを確認する必要があります。

たとえば、開封率が低い場合は件名や配信タイミングの見直しが必要であり、クリック率が低ければコンテンツやCTAに課題があると考えられます。KPIは単独で見るのではなく、流れとして追うことでボトルネックが可視化されます。

改善につながる測定結果の分析方法

効果測定の目的は、数値を見て終わることではなく、「次の改善にどうつなげるか」にあります。たとえば以下のような流れが有効です。

- 件名ABテストの結果をもとに、次回配信の開封率をさらに改善

- クリック率が高かった配信をベースに、CTAの位置や文言をブラッシュアップ

- 購読解除が多かった配信を分析し、頻度やコンテンツタイプを調整

また、MAツールやメール配信ツールを活用すれば、リアルタイムでの数値把握や自動レポート生成が可能です。KPIを継続的にモニタリングし、施策に反映するサイクルを確立することが、マーケティング成果を最大化する鍵となります。

メルマガ配信の効果測定方法やチェックすべきKPIについては、こちらで詳しく解説しています。

KPI改善のヒントと施策例

メールマーケティングで成果を上げるためには、配信後に得られる各KPIを元にした継続的な改善活動が不可欠です。ここでは、代表的なKPIごとに効果的な改善施策のヒントを紹介します。

開封率を改善する施策

開封率は、件名や配信タイミングといった「メールを開く前の印象」によって大きく左右されます。

- 件名のABテスト

-

KPIとして設定した「開封数」が良くない場合、件名が大きく影響している事が多いといえます。せっかく興味深い内容のメールでも、開封してもらわなければ見てもらえません。たとえば、世の中の情勢に合わせたキーワードや緊急性の高いワードを使用するなどで、開封数を改善できます。文字数の工夫や本文を見たくなる文章にできるよう、工夫してみましょう。

また、複数の件名パターンを用意し、実際の開封率を比較するABテストを実施することで、読者に響く表現を見つけることができます。

メールの件名について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

- 配信タイミングの最適化

-

「開封数」が良くない他の原因として、設定した配信スケジュールが考えられます。受信者の読みやすい曜日や時間帯に配信出来ているほうが開封数は伸びます。配信する対象者の1週間、1日の流れを想像し、どんなタイミングなら受信者が読んでくれるかを考えて、配信スケジュールを調整してみましょう。

BtoBの場合は平日午前中、BtoCでは夜や週末が効果的なこともあります。

クリック率を改善する施策

クリック率は、メールの内容や構成、CTAの設計によって決まります。

- リンク数や位置の見直し

-

クリック率改善には、まずリンクの位置を見直すことが効果的です。メール内のリンクが目立たない位置にあると、受信者がリンクをクリックする可能性は低くなります。

重要なリンクやCTAは、メールの最初や目立つ場所に配置し、視覚的に目を引くようにすることが必要です。また、複数のCTAボタンを配置することで、受信者が興味を持ったタイミングで行動できるように促すことも有効です。

- HTMLメール活用

-

クリック率を改善するためには、HTMLメールの活用も効果的です。HTMLメールは、テキストメールに比べて視覚的に魅力的で、受信者の関心を引きやすいというメリットがあります。デザイン性の高いレイアウトや画像を取り入れることで、CTAボタンが目立ち、クリックを促進します。

また、インタラクティブな要素を取り入れることで、受信者にアクションを起こさせやすくなります。さらに、モバイル対応のレスポンシブデザインを採用することで、さまざまなデバイスで最適な表示がされ、クリック率が向上する可能性が高まるでしょう。

コンバージョン率を改善する施策

コンバージョン率は、メールからの遷移先のページによって大きく影響を受けます。

- Webサイトの導線確認

-

コンバージョン率の改善においては、Webサイトの導線を確認することが大切です。まずはメールのリンク先が、受信者が予想した内容と一致しているかをチェックしましょう。たとえば、キャンペーン情報を案内するメールのリンク先が、実際にキャンペーン詳細ページに誘導されることが大切です。

また、Webサイトの読み込み速度やモバイル対応が整っているかも重要なポイントであり、ユーザー体験がスムーズでないとコンバージョン率は低下します。

- フォーム改善

- 問い合わせや資料ダウンロードの際の入力フォームの項目数が多すぎると離脱の原因になります。「必要最小限」に絞り、ステップ形式や入力補助を用いることでコンバージョン率を高めることができます。

到達率を改善する施策

到達率が低いと、どれだけ良いコンテンツを作っても意味がありません。まずはメールが正常に届く仕組みを整える必要があります。

- リストクリーニング

-

到達率の改善には、配信リストの整理が必要です。無効なメールアドレスやスパムフィルタにかかる可能性が高いアドレスを除外することで、メールが受信者に届く確率が高まります。

定期的にリストをクリーニングし、古いアドレスや非アクティブな顧客を整理することが、到達率の向上につながります。

- なりすまし対策

-

メールの到達率を改善するためには、なりすまし対策が重要です。まず、SPFやDKIM、DMARCなどの送信ドメイン認証を設定し、正当なメールであることを証明します。これにより、受信者側のスパムフィルターに引っかかるリスクを減らすことができます。

また、送信者名やメールアドレスに一貫性を持たせ、信頼性を高めることも大切です。さらに、メールアカウントのセキュリティを強化することで、アカウント乗っ取りによるなりすましメールを防ぎ、到達率を向上させることができます。

購読解除率を改善する施策

購読解除率が高い場合は、読者とのコミュニケーション設計を見直す必要があります。

- セグメント配信

-

購読解除率を改善するためには、セグメント配信の活用が効果的です。すべての受信者に一律の内容を送るのではなく、ターゲット層に合わせたパーソナライズされたメールを送ることで、受信者の興味を引き、購読解除を防ぐことができます。

過去の行動履歴や属性に基づいてセグメントを分け、それぞれに最適なコンテンツを提供することで、メールが受け取る価値を感じてもらいやすくなるでしょう。さらに、配信頻度にも注意し、受信者が過剰にメールを受け取っていると感じないように工夫することも重要です。

- 送信頻度の調整

-

購読解除率を改善するためには、送信頻度を適切に調整することが重要です。頻繁にメールを送ると受信者に負担をかけ、購読解除につながることがあります。一方、送信頻度が少ないと関心を失われることもあります。そのため、ターゲット層に合わせて週1回や月2回など、適切な頻度で送信することが理想です。

さらに、受信者に送信頻度を選べるオプションを提供すると、解除率を低く抑えることができます。質の高いコンテンツとバランスの取れた送信頻度が、購読解除率の改善につながります。

KPI計測・改善に役立つツール

メールマーケティングにおけるKPIを正しく計測し、改善につなげるには、適切なツールの導入と活用が欠かせません。配信作業を効率化するだけでなく、指標の可視化・改善施策の実行まで一貫して行えるツールを活用することで、メール施策の成果は大きく向上します。ここでは代表的な2種類のツールについて紹介します。

メール配信ツール

メール配信に特化したツールは、大量のメールを安定して届けること、そして主要なKPIの可視化を得意としています。開封率・クリック率・到達率・エラー件数などをリアルタイムで確認できる機能が備わっており、施策ごとの成果比較が容易になります。

多くの配信ツールでは、以下のような機能が提供されています。

- 件名や本文のABテスト機能

- 開封・クリック・バウンスなどの詳細レポート

- HTML・テキスト両対応のエディタ

- 配信予約・自動リスト更新機能

配信と基本的なKPIの管理にフォーカスしたい場合に最適です。

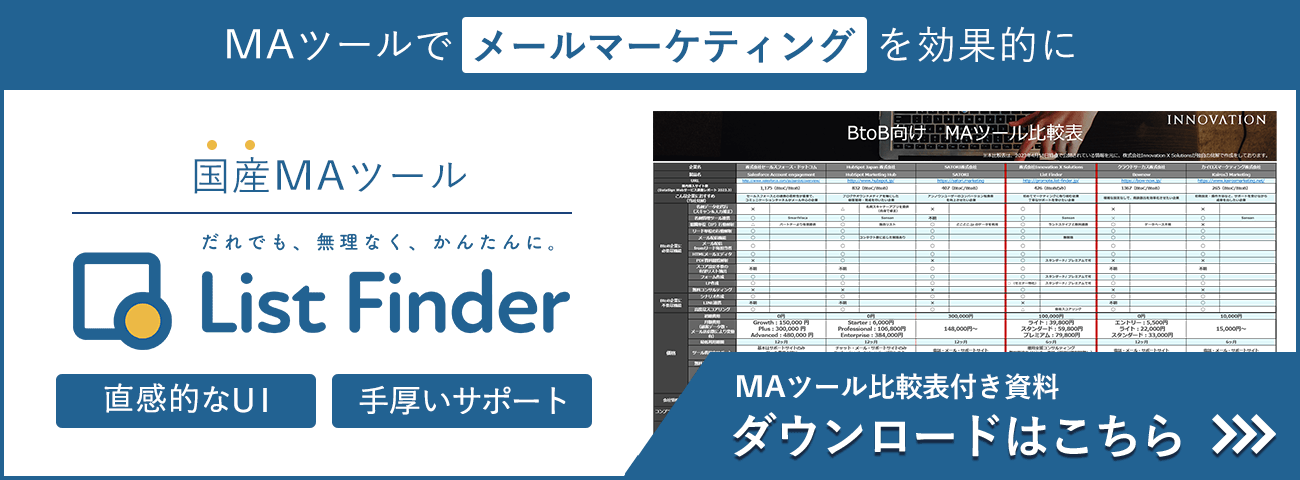

MAツール(マーケティングオートメーション)

MAツールは、メール配信だけでなく、見込み顧客の育成(ナーチャリング)やスコアリング、営業連携までを一元管理できるツールです。KPI計測はもちろんのこと、「誰が、いつ、どのメールを開き、何をクリックし、その後どう動いたか」といった個別のユーザー行動データまで詳細に把握できます。

MAツールの活用よって可能になることは以下の通りです。

- ステップメールやシナリオ配信の自動化

- コンバージョンしたユーザーの属性・行動履歴の蓄積

- KPI別のレポートと可視化ダッシュボード

- 見込み度合いに応じたスコアリングとリード選別

- CRMやSFAとの連携による営業活動への展開

戦略的にKPIを改善しながら、成果の最大化を目指すマーケティング体制を作りたい場合に最適です。

MAツールについては、こちらをご覧ください。

KPI設計でよくある失敗パターン3選

メールマーケティングにおけるKPI設計では、適切に指標を定めることで改善のサイクルが回りやすくなりますが、一方でよくある落とし穴も存在します。ここでは、実務で陥りがちな3つの失敗例を紹介します。

1.KGIと連動していないKPIを設定してしまう

KPIは本来、最終目標(KGI)を達成するための中間指標であるべきですが、「なんとなく使われている指標」や「数字が出やすい指標」をKPIに設定してしまうケースがよくあります。

たとえば、「開封率」や「配信数」だけをKPIとして追っていても、最終的なコンバージョン数や商談数に結びつかない場合、成果とはいえません。KGIから逆算して、「どの段階を改善すれば目標に近づけるか」を意識しなければ、KPIは形骸化してしまいます。

- 改善のポイント

- KGIとKPIの因果関係を「ファネル」で可視化し、どの指標が成果に直結しているのかを定義することが重要です。

2.数値目標が現実離れしている

目標数値の設定が高すぎたり、根拠がなかったりすると、KPIは「達成されない数字」になってしまいます。たとえば、業界平均の開封率が20%前後なのに、社内で突然「50%を目指す」といった非現実的な目標を掲げてしまうと、現場の士気が下がり、改善のPDCAも機能しにくくなります。

また、過去データや配信対象の属性を無視した設定では、改善努力が的外れになってしまいます。

- 改善のポイント

- まずは過去の配信実績をベースラインとして把握し、「現実的だがやや挑戦的」な数値を目標に設定することが、改善効果を高める鍵となります。

3.KPIが多すぎて注力ポイントが不明確になる

取得できる指標が多いために、あれもこれもKPIとして追いかけてしまうと、どこに注力すべきかが見えなくなります。メール配信1本に対して、「配信数」「開封率」「クリック率」「コンバージョン率」「購読解除率」など全てをKPIとして設定すると、現場での施策検討が分散し、改善のインパクトが出にくくなります。

- 改善のポイント

- 施策の目的に応じて、注力すべきKPIを2〜3個に絞るのが効果的です。その他の指標は「参考値」としてモニタリングし、必要に応じて補足的に分析する体制にしましょう。

まとめ:KPIを定めて、成果につなげるPDCAを回そう

メールマーケティングで成果を出すためには、「送って終わり」ではなく、データをもとに改善を重ねる姿勢が欠かせません。その中心にあるのが、KPIの正しい設計と運用です。

KGIから逆算して、開封率・クリック率・コンバージョン率など目的に応じたKPIを設定し、ツールで正確に計測・分析を行い、改善施策につなげる。この流れを繰り返すことで、施策の精度は確実に高まり、結果としてマーケティングROIや顧客獲得効率の向上につながります。

重要なのは、「KPIを見て満足する」のではなく、KPIを起点にPDCAを回し続けることです。その積み重ねこそが、メールマーケティングを「成果の出る施策」に育てていく最短ルートとなります。

【関連記事】