マーケティングにおいて、リードナーチャリングの次のステップとされているリードクオリフィケーションについて詳しく解説します。リードクオリフィケーションの方法やシナリオ設計のポイント、必要な3つの手法についても順を追って見ていきましょう。

- ▼この記事でわかること

-

- リードクオリフィケーションが必要な理由

- リードナーチャリングやリードジェネレーションとの違い

- リードクオリフィケーションの具体的な手法

- リードクオリフィケーションを成功させるポイント

- マーケティングオートメーションツール

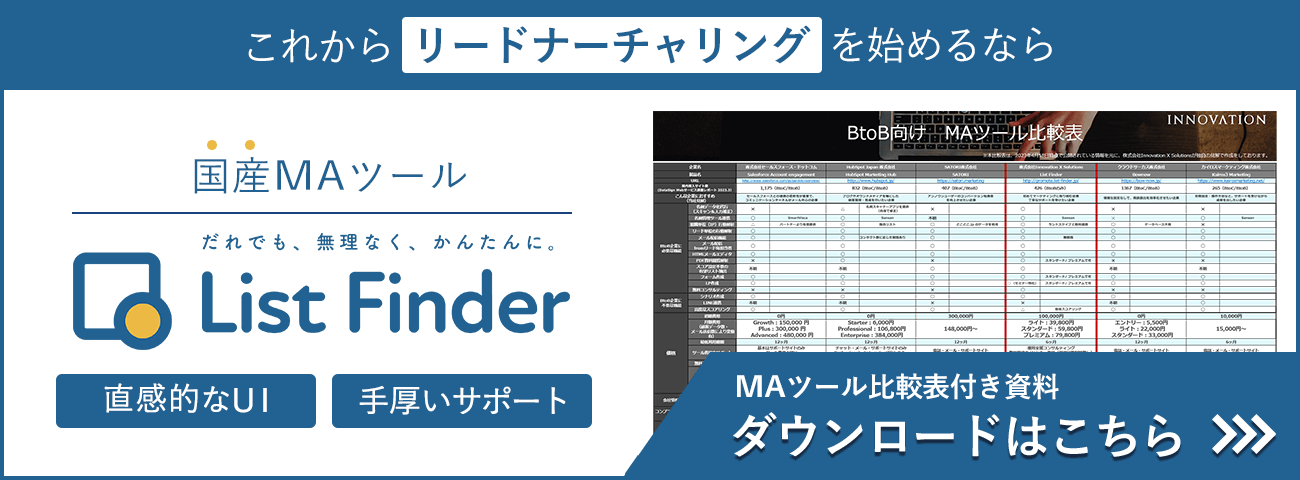

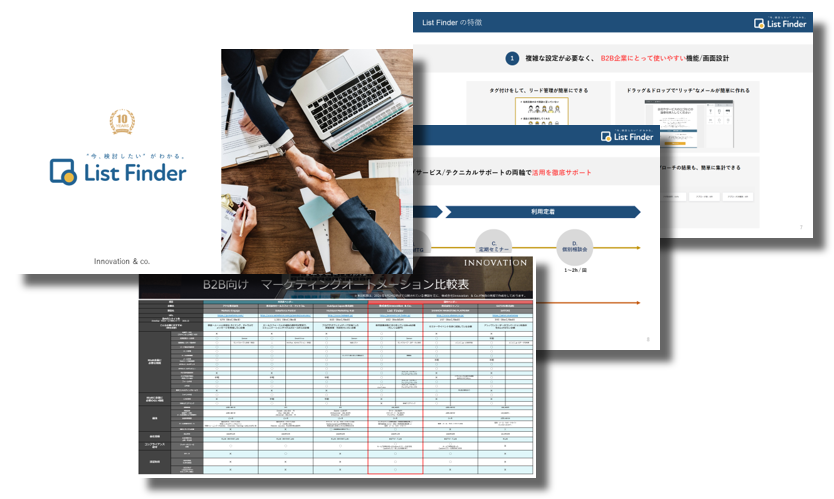

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、購買意欲が高い見込み顧客を発見し、アプローチを継続して商談につなげる機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

リードクオリフィケーションとは商談につながる見込みのある顧客を選別する手段

リードクオリフィケーションとは、デマンドジェネレーションの1つとされていて、リードナーチャリングの次の段階として位置し、営業部門の業務効率化を図る手法として知られています。なぜリードクオリフィケーションによって営業の効率化が図れるのでしょうか。

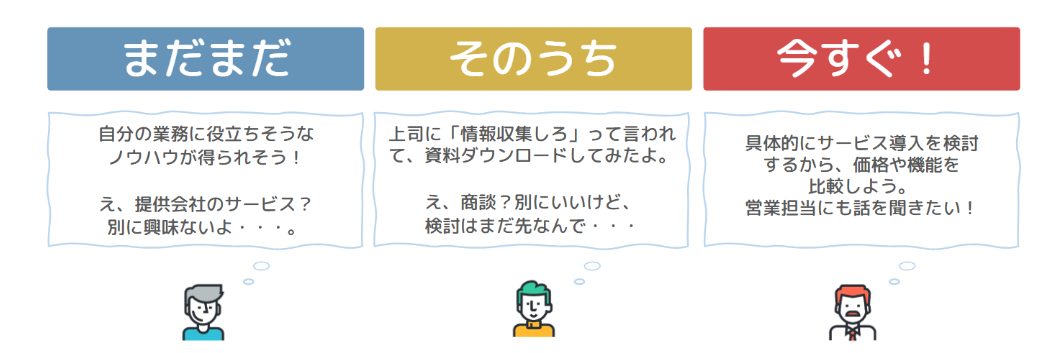

リードクオリフィケーションとは、見込み顧客を絞り込むことです。見込み顧客には、まだ購入には至らない「そのうち客」や、今すぐに商品の購入を考えている「今すぐ客」といった異なるステージの客層が存在します。その中でも、購入可能性の高い「今すぐ客」を選別し、営業部門に情報を渡すことがリードクオリフィケーションです。

なぜリードクオリフィケーションが必要なのか

リードクオリフィケーションをなぜ行う必要があるのでしょうか。その理由はリード期間の長期化にあります。現在はインターネットの普及によって、商品やサービスを購入する前にある程度調査をしたり、商品を選定したりする顧客が増えています。かつてのように広告や営業訪問によって購入を即決するという顧客が少なくなっており、検討中の期間が長くなっているのです。

このような市場の中で安定した売り上げにつなげるためには、すぐに商品を購入する顧客以外に、「今はまだ商品購入には至らないが将来的に購入に至る可能性のある顧客」などを取り込み、管理しなければなりません。

そういった「そのうち客」と「今すぐ客」は分けてアプローチをする必要があり、特に「今すぐ客」に対するアプローチは優先して行わなければなりません。この、作業を担うのがリードクオリフィケーションの役割です。

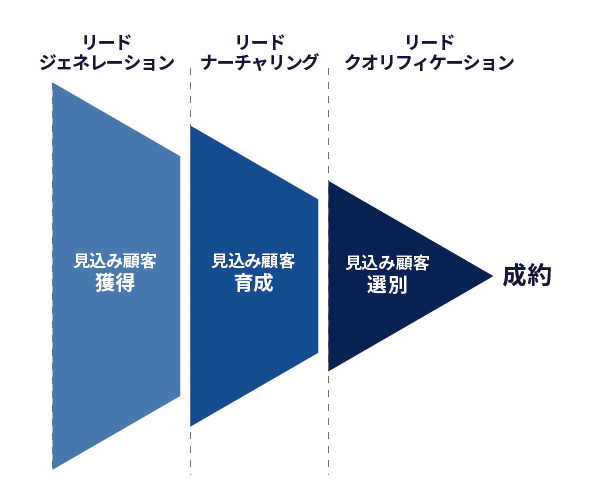

営業に見込み顧客リストを渡すまでのプロセスは3段階ある

マーケティングにおけるデマンドジェネレーション(営業部門に顧客情報などを引き継ぐこと)のプロセスは、リードクオリフィケーション、リードナーチャリング、リードジェネレーションの3段階あります。いずれもマーケティングや営業活動において重要なプロセスですが、それぞれの目的や役割には明確な違いがあります。

1段階目:リードジェネレーション(見込み顧客情報を獲得)

第1段階は、リードジェネレーション(見込み顧客の創出)と呼ばれる段階です。この段階では、セミナーや展示会などで、見込み顧客の情報を獲得する活動のことを指します。

この段階では、まず自社の活動や商品に対して興味を持ってくれる人の情報を獲得することが主目的です。ニーズが表面化していない潜在的な見込み顧客をリスト化して、次のリードナーチャリングへと引き継ぎます。

2段階目:リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

見込み顧客を獲得した直後の段階では、まだ顧客は購入意欲が低く、売り上げや購買に直結しないことがほとんどです。そこで次は、顧客に自社の製品の良さや、その商品やサービスを教授することでどのようなメリットがあるのかを知ってもらい、有力な顧客になってもらうための活動を行います。

この見込み顧客を育成するための活動のことを「リードナーチャリング」と呼びます。方法としては、ステップメールやオウンドメディアによる情報提供、セミナーや無料トライアルの案内などが挙げられるでしょう。

育成した顧客はリピーターになってもらえる可能性も高く、関係性を継続するきっかけを作ることも、リードナーチャリングの役割の1つです。リードジェネレーションやリードナーチャリングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事が参考になります。

3段階目:リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)

リードナーチャリングで育成した顧客や、外から入ってきたすでに購入を検討している「今すぐ客」はコンバージョンに直結するため、企業にとっても最も優先度の高いリードです。しかしこの段階にある顧客は、すぐにアプローチしないと競合他社に流れてしまう可能性もあります。優先的に営業するために必要な最終プロセスが「リードクオリフィケーション」です。

顧客の属性や行動履歴から有力なリードを選別し、営業のアプローチリストを作成します。

それぞれの役割の違い

このように、リードジェネレーションはリードを獲得する段階、リードナーチャリングはリードの購買意欲を高める段階、リードクオリフィケーションは購買意欲が高いリードを選別する段階として、それぞれ異なる役割を担っています。

これらのプロセスを適切に組み合わせることで、マーケティングと営業活動の成果を最大化することができます。

リードクオリフィケーションの具体的な3つの手法

リードクオリフィケーションを行うための手法を解説します。次に紹介する手法の精度を上げていくことが、リードクオリフィケーションで成果を出すことにつながります。

1.カスタマージャーニー設計

カスタマージャーニーとは見込み顧客が自社の商品やサービスを知ったあと、最終的に購入に至るまでのプロセスのことです。このプロセスを図式化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。

カスタマージャーニーマップでは、「行動」「感情」「思考」などを、購買行動に沿って導線を引いていきます。顧客がどのように自社の商品を知り、どんな悩みを抱え、次にどんな行動を取るのかといった行動をマップ化することで、顧客ごとに取るべきアプローチの方法が明確になります。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客目線に立って提案を行ったり、顧客の情報を社内全体で共有することができるようになります。

2.シナリオ設計

リードを育成するためには、見込み顧客の状況に合わせた適切なアプローチが重要になります。見込み顧客の状況に合わせたアプローチの手法や、購買プロセスに合わせた状況の想定がシナリオ設計です。

シナリオ設計を行うためには、次の要素を明確化することが求められます。

- ターゲティングを行う

-

まずは、自社商品やサービスがどういった顧客とマッチングしているのかを設定する必要があります。ターゲットとする顧客像を「ペルソナ」といい、特にBtoBでは人物像と企業像の2種類を想定することが重要です。

企業像とは、業種や事業規模、自社製品やサービスを購入する企業がどのような課題を抱えていて、その解決にどのように役立つのかなどを具体的に想定します。人物像は、性別や年代だけでなく、企業担当者の役職や職種について想定します。

このようにペルソナを具体的に設定することで、シナリオのゴールやそのためのアプローチを何のために行うのかがわかりやすくなります。

- セグメント設計を行う

-

セグメントとは、マーケティングのフィールドにおけるターゲットの分類です。BtoCの分野では性別や住まいに年収や家庭環境など、BtoBの分野では業種や事業規模、役職、行動履歴などが該当します。

セグメントによって営業が取るべきアプローチと優先度は変わります。たとえば行動履歴を見る場合、自社のWebサイトの閲覧回数が多い人や資料のダウンロード回数が多い人などは、優先してアプローチをする必要があるでしょう。

セグメントを適切に設計することが、マーケティングにおけるシナリオ作成においては重要です。

- オファーを行う

-

セグメントが決まったら、ターゲットにアクションを起こしてもらうためのトリガーとなる「オファー」を決定します。たとえば、オウンドメディアを中心に創出した見込み顧客の情報は、メールアドレスのみなど最低限しか獲得していない場合も多く、名前や会社などの個人情報を得るためには、セミナーへの招待やメルマガへの登録、ホワイトペーパーのダウンロードと言ったアクションをとる必要があります。

このアクションのことをオファーと呼びます。見込み顧客に起こしてもらいたいアクションを想定し、それにあったオファーを設定しましょう。

- 配信時期・配信手段を決める

- オファーが決まったら、そのオファーをいつ、どのようにして提示するかを決定します。たとえば、オウンドメディアからのオファーであれば、Webページにポップアップ広告を掲載する、資料請求フォームとの導線を引くといった方法があります。また、セミナーへの招待をSNSで行うのかメールで行うのか、行う時期はイベントのどのぐらい前から行うのかといったことを決定します。

【関連記事】

3.スコアリング

リードクオリフィケーションを行うにあたって、そもそも優先度の高い顧客をどのように抽出するかが問題となってきます。

その解答の1つとしてスコアリングがあります。スコアリングとは、見込み顧客の行動に点数をつけることです。具体的には、資料請求なら2点、セミナー参加なら3点、などを決めて、顧客ごとに採点します。

点数が高ければ自社の商品やサービスに対して関心が高く、行動を起こしているということになりますので、優先度の高い顧客という想定ができます。

このスコアリングを実施することで、購買意欲が高く、実際に成約に至る可能性の高いリードを効果的に抽出でき、営業リソースの最適配分が可能になります。スコアリングの精度を高めるためには、蓄積されたデータの活用や、営業現場からのフィードバックを取り入れることが重要です。

【関連記事】

4.シナリオチューニング

シナリオチューニングとは、リードの評価基準やスコア配分を適切に調整し、より正確に購買意欲や成約可能性を見極めるプロセスです。初期段階で設定したシナリオが実際の営業成果と合致しない場合、適切なリードを優先できていない可能性があるため、データをもとに基準を見直しましょう。

たとえば、特定のスコアを超えたリードを営業がフォローした際に、成約率が低い場合は、スコアのしきい値を上げる、または評価基準を変更する必要があります。逆に、スコアが低くても実際には成約に至るリードが多い場合は、見込み顧客の行動や属性に関するスコア配分を再考する必要があります。

成功させるコツ!効果的なシナリオ設計で施策を考えよう

リードナーチャリングを効果的に行い、リードクオリフィケーションで適切なリードを抽出するためには、効果的なシナリオを設計することが重要です。そのためにも、次のポイントを押さえておきましょう。

明確な目標を決める

特にリードナーチャリングにおいて目標(KGI)の設定は重要です。売り上げの何%アップ、商談件数など具体的な目標を決めることで、営業・マーケティング部門が何を優先して行動すべきなのかを共有できます。

最終的な目標があることで、中間目標であるKPIを設定することもできるようになります。その結果、社員がいま何をすべきなのかが明確になり、より効率的な営業活動を行えるようになるでしょう。

PDCAを回しながら質を高めていく

シナリオ設計は1度作成したら終了ではなく、その後は実際に運用していく上でアップデートしていくことが重要になります。そのためには、サイクルごとに振り返ってKPIやKGIを見直し、どうすればより効果的なシナリオを作成できるのかを検証していくことが重要です。シナリオの質を高めることができれば、リードナーチャリング・リードクオリフィケーションの精度も向上します。

セグメンテーションの精度を高める

シナリオ設計の効果を最大化するためには、リードのセグメンテーションをより詳細化し、それぞれの属性や行動に応じた適切なアプローチを設計することが重要です。

たとえば、過去の成約データをもとに、どのようなリードが実際に購入に至ったのかを分析し、類似するリードを特定することで、より成果につながりやすいセグメントを発見できます。さらに、時間経過とともにリードの関心や行動が変化するため、定期的にセグメントの定義を見直し、最新のデータをもとにアップデートしていくことが重要です。

このように、セグメンテーションの精度を向上させることで、リードごとに適切な情報提供が可能になり、シナリオ設計の効果をより高めることができます。適切な分類と柔軟な調整を繰り返しながら、最適なコミュニケーション戦略を構築していくことが成功の鍵となります。

リードクオリフィケーションのよくある失敗

リードクオリフィケーションは、適切に運用しなければ効果が薄れ、成果につながらない場合があります。以下では、リードクオリフィケーションでよくある失敗例とその原因について見ていきましょう。

スコアリング基準の曖昧さ

リードクオリフィケーションでスコアリングを行う際に、基準が曖昧だと正確な評価ができません。たとえば、「資料をダウンロードした」という行動だけで高スコアを与えてしまうと、購買意欲の低いリードが優先リストに含まれる可能性があります。スコアリング基準を具体的かつ適切に設定しないと、営業リソースが無駄になってしまうことが考えられます。

- 対策

- 過去のデータを分析し、成約に至ったリードの行動や属性を明確にし、それを基準としてスコアリング設定を行う。

リード情報の更新不足

リードのニーズや状況は時間の経過とともに変化しますが、情報が適切に更新されないと、古いデータをもとに判断してしまうことがあります。これにより、すでに興味を失ったリードにアプローチする無駄が生じます。

- 対策

- 定期的にリードの行動履歴や属性情報を確認し、リードのステータスを見直す。また、ツールを活用してリアルタイムでデータを追跡する。

営業チームとの連携不足

営業チームとの連携不足は、リードクオリフィケーションにおいて特に注意すべき課題の1つです。マーケティングチームが選別したリードが、営業チームの視点では十分に有望ではないと判断されるケースが発生することがあります。この原因として、両チームが共有するリードクオリフィケーションの基準や優先順位の認識にズレがあることが挙げられます。

- 対策

- 営業とマーケティングの連携を強化し、双方でリードクオリフィケーションの基準を共有する。

購買プロセスの理解不足

リードの購買プロセスや検討段階を正確に把握せずにクオリフィケーションを行うと、購買意欲が低い段階のリードに早急にアプローチしてしまう場合があります。これにより、リードが離脱してしまうリスクが高まります。

- 対策

- カスタマージャーニーを設計し、リードの検討段階ごとに適切なアプローチを明確にすることや、リードナーチャリングを通じて購買意欲を高めるプロセスを併用する。

このようなリードクオリフィケーションの失敗を防ぐには、適切なデータ分析と継続的な改善が欠かせません。失敗の原因を特定し、早めに対応することで、リード管理の質を高め、成果を最大化することが可能です。

リードクオリフィケーションはMAツールを活用しよう

リードクオリフィケーションを効率的に行うためには、MAツール(マーケティングオートメーション)の活用が不可欠です。MAツールを導入することで、リードの行動データを自動で収集・分析し、購買意欲の高いリードを素早く特定することが可能になります。

たとえば、Webサイトの訪問履歴、メールの開封やクリック、資料ダウンロード、フォーム入力などの情報を統合し、それぞれのリードの関心度や検討段階を可視化できます。さらに、MAツールにはスコアリング機能があり、リードの行動や属性に基づいてスコアを自動付与することができます。

また、時間の経過とともにスコアを減少させる設定を行うことで、関心度の低下したリードを適切に管理し、より精度の高いリードクオリフィケーションを実現できるでしょう。

このようにMAツールを活用することで、手作業では追いきれない大量のリード情報を一元管理し、データドリブンなアプローチが可能になります。これにより、営業とマーケティングの連携が強化され、最適なタイミングで適切なリードにアプローチできるようになります。リードクオリフィケーションの精度を高め、商談化率を向上させるためにも、MAツールの導入と運用を積極的に検討することが重要です。

MAツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ:リードナーチャリング・リードクオリフィケーションで成約数を増やそう

リードナーチャリング・リードクオリフィケーションはどちらも営業活動に欠かせないプロセスです。カスタマージャーニーマップの作成やシナリオ設計を的確に行うことで、顧客に対してより効果の高いアプローチが可能になります。

現在のマーケットにおいて顧客の育成は、LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)を伸ばし、安定的な利益を出すためにも不可欠です。リードナーチャリングで成約数を高められるよう、仕組みや目的をしっかりと把握しておきましょう。