マーケティング活動の一部として出展する展示会の成果を高めるためには、事前準備からアフターフォローまでさまざまなポイントがあります。この記事では、展示会出展の効果を最大化させるために意識しておきたいポイントや、出展することで得られるメリットなどを詳しく解説していきます。

- ▼この記事でわかること

-

- 展示会マーケティングで得られるメリットと注意点

- 展示会の出展効果を最大化させるポイント

- 展示会マーケティングの指標

- 展示会の流れ「事前準備・当日の動き・アフターフォローの方法」

- マーケティングオートメーションツール

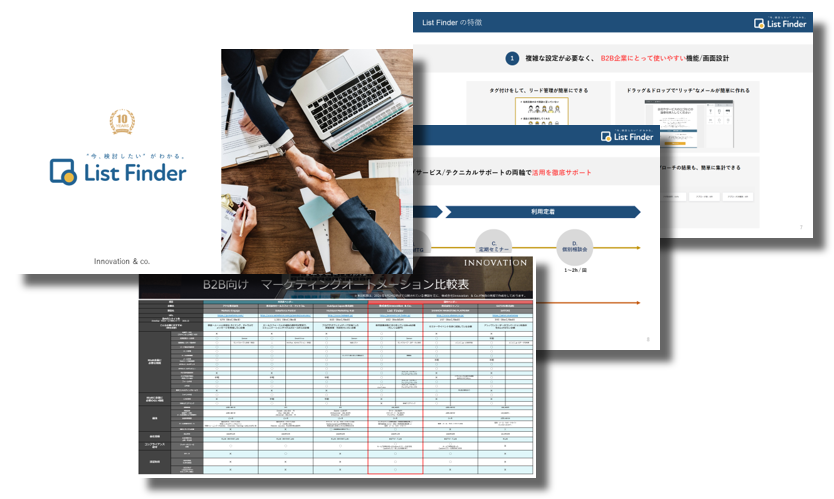

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会マーケティングとは?

展示会マーケティングとは、展示会を通じて見込み顧客を獲得し、商談・ブランディング・関係構築を行うマーケティング手法です。オンライン広告では得られない「対面接点」「体験訴求」「信頼構築」が可能で、BtoB企業にとっては有効なリード創出の場となります。

展示会をマーケティング施策として成功させるには、「目的設定」「事前集客」「アフターフォロー」の3ステップで考えることが重要です。この流れを確立することで、展示会を単なるイベントではなく、継続的なリード獲得チャネルとして活用できます。

展示会マーケティングの5つのメリット

ここでは、展示会出展で得られるメリットについて見ていきましょう。

1.多くの見込み顧客と接触できる

多くの来場者が訪れる展示会では、1日でたくさんの見込み顧客と接触することができます。たとえ自社の認知度が低い場合であっても、大規模展示会であれば、同業他社目当てに訪れたリードを獲得できるチャンスともなります。

しかし、多くのリードを獲得できたとしても情報収集が目的で訪れている来場者も多いことから、全てが良質なリードであるわけではなく、成約につなげるには時間がかかることも意識しておきましょう。

2.対面で営業することができる

見込み顧客と対面で会話できることも、展示会出展の大きなメリットと言えるでしょう。実際に商品を見て、触ってもらい、相手の表情を見ながらコミュニケーションを取れることから、相手の温度感がわかりやすく、定量的な情報を獲得できます。

しかし、当日の対応によっては相手に悪い印象を与えかねません。商品のデモンストレーションや対応の仕方など事前にしっかりと準備をして迎えることが大切です。

3.自社製品に興味がある人と会える

一般的に展示会には特定のテーマがあり、そのテーマに興味を持つ人が来場します。このことから、来場者はある程度ターゲティングされているといえるでしょう。ある程度方向性の定まった客層であることから、出展するだけで自社ブースに足を運んでもらえる可能性も考えられます。

しかし、出展の際には、自社の商材がその展示会のターゲットに当てはまっているか見極めて出展を決めることが大切です。

4.自社の認知拡大

展示会では直接説明したり、実際に製品を体験してもらうことで、自社の認知度を高めることができます。展示会の来場者に対して、自社の存在や製品についての認知度を高めることができれば、その場では商談に至らなくても、あとから問い合わせや資料請求などにつながる可能性もあります。

またブース自体を、自社や自社製品のテーマに合わせたカラーやデザインにすることで、より自社のイメージを強く印象付けることができるでしょう。

5.既存顧客との関係性構築

展示会にはすでに取引のある既存顧客も訪れます。ブースに来てもらいたい顧客には、あらかじめ案内状などを送付し告知しておきましょう。既存顧客と直接会って話をすることで、関係性の向上や新たなニーズの掘り起こし、新商品のアピールなどを自然な形で行うことができ、クロスセルを生み出すことも考えられます。

また既存顧客の知り合いの企業をご紹介いただくことで、新しい商談が生まれることもあるでしょう。

展示会出展のメリットについては、以下の記事もご覧ください。

展示会マーケティングの3つの注意点

展示会マーケティングを実施するには、いくつかの注意点を考慮する必要があります。

1.費用がかかる

展示会への出展には、多くのコストが発生します。ブースの出展費用、装飾や設営費、配布資料やノベルティの制作費、人件費、さらには交通費や宿泊費など、さまざまな項目に予算を割く必要があります。特に規模の大きい展示会ほどコストも増大するため、事前にしっかりと予算を組み、費用対効果を考慮した計画を立てることが重要です。

2.準備に労力がかかる

展示会の成功には、事前準備が欠かせません。出展の目的を明確にし、ターゲットに合わせたブースデザインや資料の準備、スタッフへのディレクションなど、多くの工程をこなす必要があります。

さらに、事前のプロモーション活動や来場者とのアポイント調整も求められるため、十分な時間と労力をかけることが求められます。準備が不十分な場合、当日スムーズに対応できず、成果を上げにくくなる可能性があります。

3.成果を予測しづらい

展示会は多くの来場者と接点を持つことができますが、必ずしも全てが商談につながるわけではありません。どれだけのリードを獲得できるか、どの程度の成約につながるかを事前に正確に予測するのは難しく、投資した費用や時間に対するリターンが不確実な面もあります。

そのため、KPIを設定し、リードの質やフォローアップの仕組みを整えることで、成果を最大化する工夫が必要です。

展示会マーケティング戦略設計6ステップ

展示会マーケティングを成功させるためには、事前準備から展示会後のフォローアップまで、戦略的に進めることが重要です。ここでは、展示会マーケティングの基本的な流れを見ていきましょう。

1.出展目的と目標の設定

出展効果を高めるためにはまず、展示会への出展の目的を明確化しておきましょう。展示会への主な出展目的は以下の3つです。

- 新規見込み顧客の獲得

- 企業や商品のブランディング

- 既存顧客との関係性の構築

目的を明確にしておくことで、チーム全体として目指す指標も見えてきます。

また展示会出展には時間だけでなくコストもかかるため、それに見合うだけの利益を得る必要があります。そのためには、展示会の成果を客観的に判断しなければなりません。そこで効果測定を行う際の判断材料とするためにも、出展目的と同時に、具体的な数値目標を設定しておきましょう。

展示会出展の目的は、以下の記事でも詳しく解説しています。

2.ターゲット層の特定と出展する展示会の選定

出展する展示会がどのような業界やテーマを扱っているかを理解し、ターゲット層と一致する展示会を選定します。ターゲットとなる企業や顧客層を明確にし、そのニーズに合った展示会を選ぶことで、出展の効果を最大化できます。

3.来場者を増やす事前集客

展示会マーケティングを成功させるためには、より多くの人に来場してもらうことが重要です。展示会前に、ターゲットとなるリストを作成し、メールマーケティングやSNS、広告などを活用して、集客します。

また、事前にアポイントを取ることで、展示会中に商談が進みやすくなります。案内状や特典を提供して、来場を促進することも有効です。

- 案内状の送付

-

事前に見込み顧客となりそうな企業をリサーチして案内状を送付するといった手段があります。案内状を送付する際には、展示会の内容、展示予定の商品やサービスのチラシなどを同封します。さらに、案内状を送付した企業に対しては案内状が届くタイミングで、無事届いたか確認するメールを送付するとより効果的です。案内状やメールを活用し、アプローチを積み重ね、効果的な集客を行いましょう。

また、ある程度自社との関係性のある企業であれば、手間はかかるものの電話で直接コミュニケーションを取ることで、集客につながるだけでなく、来場しそうな企業が展示会にどのような目的で訪れるのか知ることができるでしょう。

【参考】

- メールマーケティングの活用

- 展示会の事前集客には、メールマーケティングが効果的です。ターゲット層に向けて、展示会の詳細や出展する製品・サービスの魅力を伝えるメールを送信します。さらに、特典や限定情報を提供することで、来場者の関心を引き、アポイントの獲得にもつなげやすくなります。事前の案内メールやリマインダーメールを活用することで、集客効果を最大化できます。

- 自社サイトでの告知

-

自社のWebサイトには、事前に作成したバナーを展示会の数カ月前から掲載するなどして、展示会への出展をアピールします。また、展示会に関する特設サイトを用意すれば、出展内容を事前に伝えることが可能です。

サイト内にタグを埋め込むことでサイト来訪者の行動を追跡し、展示会出展を知らせるWeb広告の配信もできます。

- SNSを利用する

- 自社でXなどのSNSを開設している場合は、SNSでも告知を行いましょう。展示会や自社サイトのリンクを貼り、そこで詳細な情報を見られるようにしておくことで、既存顧客がリンクをシェアしてくれることがあります。

シェアされたリンクから見込み顧客の獲得につながる可能性もあるため、SNSも積極的に活用しましょう。

- プレスリリースの配信

- 展示会の事前集客には、プレスリリースの配信も効果的です。展示会に出展することを告知し、製品やサービスの特徴、出展の目的などをメディアや業界関係者に向けて発信します。プレスリリースを通じて、展示会の情報を広く拡散し、メディア露出を得ることができます。これにより、ターゲット層の関心を集め、来場者の増加を促進することが可能です。

4.ブースのデザインと準備

続いて、展示ブースの準備です。展示会のテーマや伝えたいメッセージを一貫させるために、ブースデザインや配布資料も統一感を持たせることが重要です。会場で足をとめてもらえるよう、展示パネルやチラシ、販促ツール、ノベルティなどを工夫する必要があります。

- デザイン

- ブースデザインではコーポレートカラーからコンセプトまで一貫したブランドイメージを構築しましょう。出展のたびに毎回ブースのデザインが変わってしまうと、自社を認知している顧客に誤認される可能性があるため、デザインには一貫性を持たせることが大切です。

- キャッチコピー

- 遠くからでも見やすい大きさで、通路を歩く来場者の目に入りやすい位置を考慮しながら、顧客目線でわかりやすいキャッチコピーを設置しましょう。多くのブースを目にする来場者が足を止めてくれるように、その製品やサービスの特徴は何か、顧客が受けられるメリットは何か、ひと目で伝わるキャッチコピーにすることが重要です。

- レイアウト

- 気軽に立ち寄りやすいブースにすることもポイントです。閉鎖的で、中に入らなければ詳細がわからないブースでは、自社の製品やサービスに興味がある来場者も入りにくいものです。

外からでもブース内が見渡せる状態であり、ブース内の展示品に来場者が自ら触れてみたくなる工夫や、デモンストレーションなどを実施し、来場者が立ち寄りやすいようにしましょう。

- ブース位置

- 展示会場では出展場所によって人通りの多さが異なります。出入り口に近い所は人通りが多くなるため、来場者の目に留まりやすくなります。こうした場所を確保できれば良いものの、確保できない場合は、呼び込み員などを活用してアピールしましょう。

5.展示会当日の運営

展示会当日は、来場者に自社の製品やサービスを的確にアピールし、興味を引く工夫をします。ブースでの接客はもちろん、デモンストレーションやプレゼンテーションを行うことで、より深い関心を引きます。展示会当日に向けてスタッフのトレーニングを行い、役割分担を明確にしておくことも成功へのカギとなります。

- 臨機応変に対応する

-

当日のスタッフ配置も重要なポイントです。ブースの間口をふさぐような多数のスタッフ配置は来場者の妨げになります。来場者をスムーズにブースに導くために、スタッフの配置に気を配り、導線を確保しましょう。

またブースの中に来場者がいない場合は、スタッフはブース以外のスペースに移動し、ノベルティグッズやチラシの配布をしながら来場者を誘導しましょう。集客が進んできたら、スタッフは接客にまわるなどその場の状況に応じた臨機応変な対応が必要です。

- 顧客視点に立ったコンテンツを用意する

-

顧客目線に立ったコンテンツを作成することも効果的で、来場者が求める情報を提供できれば、自社ブースに人は集まりやすくなります。たとえば、動画で成功事例を紹介する方法があります。動画は映像と音声で、伝えたい情報を来場者の目に留まりやすくなります。

導入企業の成功事例を提供することで、来場者も自社で導入した場合の成功シーンをスムーズにイメージしてくれるでしょう。こうした動画などで興味関心を促すことができれば、見込み顧客の獲得にも大きな効果を得られます。

- ノベルティやチラシなどの販促物に力を入れる

-

来場者は複数の企業のフライヤーを持ち帰るため、商品やサービスが分かりやすく解説されていないと、他の企業のフライヤーに埋もれてしまうことになります。そうならないためにも、配布物にも力を入れて、目に留まるようなフライヤーを作成しましょう。

また、ノベルティを配布する際には、商品名や社名を入れ込むなどの工夫をすることで、自社を効果的にアピールでき、見込み顧客の獲得につながります。

【参考】

6.展示会終了後に欠かせない継続的なアフターフォロー

展示会には多くの来場者が訪れます。具体的な検討をする方から情報収集のために来場している方、他の目的で来場して立ち寄ってみた方など、その目的もさまざまです。このように多くの方々と名刺交換をする展示会では、当然全ての見込み顧客がすぐに商談につながるわけではありません。

そこで重要となるのが、展示会後のアフターフォローです。検討度合いが高いと判断できる見込み顧客へのアプローチはもちろんですが、まだ検討度合いの低い見込み顧客に対しても中長期的なアプローチを行うことで徐々に見込み度合いを高めていくことが展示会の成果を最大化させることへとつながるでしょう。

展示会フォローの手順は以下の記事で詳しく解説しています。

- お礼メールの送付

- 展示会終了後、なるべく早く送りたいのがお礼メールです。展示会来場者は1日にいくつものブースを回ります。その多くのブースの中から自社を印象付けるためにもお礼メールはなるべく時間を置かずに送信することがポイントです。可能であれば当日中に、遅くても翌日から翌々日の間には送信しましょう。

【参考】

- 獲得名刺をセグメント分けする

-

交換した名刺は、展示会後できるだけ早く整理しリスト化しておきましょう。名刺をデータで管理すれば、顧客リストとして最大限に活用することができます。名刺を見ながら1枚ずつ手入力しなくても、今は名刺をスマホやスキャナーで撮影するだけでデータ化してくれるツールも多くあります。このようなツールを活用しても良いでしょう。

最近では、名刺管理アプリとメール配信機能を持つツールを連携させることもできます。そのため、展示会場で名刺をデータ化しつつ、メール配信の準備を行う企業が増えています。名刺を有効活用するためにも、アナログ管理から脱却しなるべく早くデータ化しましょう。

展示会の企画から出展後のフォローについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

展示会マーケティングで活用すべき指標(KPI・ROI)

展示会後は、効果測定を行うことで出展の成果を把握することができます。効果を測るうえで重要となるのが、KPI(重要業績評価指標)とROIの設定です。

KPIに沿った効果測定

展示会の効果を正確に把握するためには、事前に設定したKPIに基づいて測定することが重要です。KPIは、展示会の目的や目標に応じて設定されるべきであり、たとえば「新規リードの獲得数」や「商談の進捗状況」「ブランド認知度の向上」などが考えられます。

これらのKPIを定量的に測定することで、展示会の成果を明確に評価することができ、次回の展示会やマーケティング活動に活かすための具体的なデータを得ることができます。たとえば、リード数や商談成立件数などをKPIとして設定し、その結果をもとに改善点を抽出することが求められます。

- リード数

- 1つ目の指標は、リード数です。ここでのリード数とは名刺交換した数となります。展示会では、1枚でも多くの名刺を獲得することがその後の成果へとつながる可能性を高めます。

とくにBtoBでは、展示会後すぐに成約につながることは少なく、展示会での成果を判断することが難しいため、この名刺交換数は、自社に興味や関心をもってくれた見込み顧客数として指標とすることができます。

- 商談化数

- 2つ目の指標は、商談化数です。商談化数とは、展示会を通して案件化、商談化した数となります。BtoBでは、認知から成約までのプロセスが多く、成約には中長期的な時間を要するため、受注の前段階となる商談化数を指標とすることが展示会の成果を測る1つとなるでしょう。

- 受注数

- 3つ目の指標は、展示会を通じて受注に至った件数です。この受注数が展示会の成果として最も明確な数字であるといえます。また受注数のみならず受注金額も指標となります。自社で扱う商品やサービスの単価に合わせて設定し、普段の営業時と展示会での成果を比較しましょう。

ROI(費用対効果)も重要な指標

展示会出展のコストに対して成果がどれだけ出ているのかを判断するROI(費用対効果)も指標となります。ROIは一般的に、『 展示会で発生した利益 ÷ 投資額 × 100』で求めます。ここでいう投資額とは、出展費用や設営費用、ノベルティなどの販促物にあたります。

この指標は、展示会の効果を費用対効果の観点から分析するために欠かせません。ROIが高い場合は、展示会への投資が効果的だったといえ、今後も出展を続けるべきかの判断材料にもなります。反対に、ROIが低い場合は、展示会の運営方法やターゲットの見直し、次回の戦略を再考する必要があるでしょう。

MAツールを活用した展示会マーケティングの効率化

展示会で得たリードを確実に商談につなげるには、MAツールの活用が不可欠です。MAを導入することで、展示会前後の情報管理やフォローアップを自動化し、営業機会を最大化できます。

1.事前集客を自動化して来場率を高める

展示会前には、ターゲットリストに対してメール配信やリマインドを自動化し、来場を促進します。たとえば、MAで「過去に展示会来場歴のある顧客」「特定製品ページを閲覧した顧客」などをセグメント化し、招待メールをパーソナライズ送信できます。開封・クリックデータをスコア化して、関心度の高い顧客を事前に把握することも可能です。

2.当日のデータ連携でホットリードを逃さない

展示会当日は、来場者の行動データをリアルタイムで記録・活用することが重要です。ブース訪問者の情報をその場でMAツールに入力し、関心度に応じて自動的に分類する仕組みを整えておくと、ホットリードを逃さず対応できます。

たとえば、来場者が「製品デモを視聴した」「導入検討中と回答した」といった行動データをMAに登録すると、即座に営業担当へ通知が届くよう設定可能です。これにより、展示会中でも関心度の高いリードにその場で提案や商談調整を行うことができます。

3.事後フォローをシナリオ化し、商談化率を向上

展示会後は、名刺情報をMAに取り込み、スコアや属性ごとに自動フォローを実施します。

- 購買意欲が高い層には「提案資料メール」

- 検討初期の層には「事例紹介・ウェビナー案内」

といった形で、関心度に応じたナーチャリングが可能です。これにより、手作業でのフォロー漏れを防ぎ、効率的に商談化を進められます。

展示会マーケティングに成功した企業事例

展示会マーケティングに成功した企業事例として、いくつかの企業を紹介します。

【IT企業】ターゲット限定招待で質の高い商談を創出

あるIT企業は、展示会に出展する際、全方位的な集客ではなく、業界内で特定のターゲット層に絞ったアプローチを行いました。過去の商談データをもとに有望顧客をリストアップし、個別に招待状を送付した結果、展示会期間中に非常に質の高いリードを獲得し、後の商談につながる成果を上げました。

【製造業】デモ体験で商談率向上

ある製造業の企業は、自社製品の性能を「見せる」のではなく、「体験させる」ブース設計に注力しました。来場者が実際に操作できるデモ体験や比較実験を取り入れることで、製品の優位性を直感的に理解させることに成功しました。

その結果、来場者がその価値を実感し、展示会終了後に高い商談率を達成しました。

【サービス業】SNS告知×即日フォローでCVR向上

あるサービス業の企業は、展示会前からSNSキャンペーン+メールマーケティングで話題を作り、ターゲット層の期待値を高めました。来場後は、MAツールを活用して当日中にお礼メールと限定資料を自動配信。

さらに、72時間以内に全リードへ電話フォローを完了させ、商談転換率を大幅に向上させました。スピード感あるフォローが、リードを「熱いうちに」商談へと導いた成功事例です。

展示会マーケティングでよくある失敗例

展示会は多くのリードを獲得できる一方で、準備不足や戦略の欠如により成果を上げられないケースも少なくありません。ここでは、展示会マーケティングで起こりやすい4つの失敗と改善のポイントを紹介します。

1.目的・ターゲットが曖昧なまま出展してしまう

展示会で成果を出せない最も大きな原因は、「なぜ出展するのか」が明確でないことです。「とりあえず参加」では、訴求メッセージもブース設計もぼやけ、結果的に誰にも刺さらない展示になります。

- 改善策

-

- 新規リード獲得・ブランド認知向上・既存顧客との関係強化など、出展目的を明確化

- 目的に応じたKPIを設定して、全員で共有

- 想定ターゲットを具体化し、ブースデザインや配布資料の内容を最適化する

2.事前集客を軽視して来場者が集まらない

展示会当日の集客は、事前の情報発信量に比例します。メールやSNS、プレスリリースなどの施策を怠ると、せっかくの出展も見込み顧客に届かず、来場者が少なくなります。

- 改善策

-

- MAツールなどを活用し、招待メール・リマインドメールを自動配信

- 自社サイトやSNSで出展情報を早めに告知

- 事前にアポイントを設定しておくことで、来場時の商談率を高める

3.スタッフ不足・対応品質の低下

展示会は想定以上に人手が必要です。スタッフが足りないと、来場者対応が遅れたり、興味を持った顧客を逃してしまうこともあります。

- 改善策

-

- 来場者数の予測を立て、十分な人数と役割分担を決定

- 接客スクリプトや製品トークを事前共有し、対応品質を均一化

- 忙しい時間帯にはサポートスタッフや呼び込み担当を配置する

4.リードを放置してフォローが遅れる

展示会後にありがちなのが、獲得した名刺を整理しきれずにリードを放置する失敗です。時間が経つほど関心は薄れ、商談化率は急落します。

- 改善策

-

- 展示会後当日中にお礼メールを送信

- 名刺管理アプリやMAツールを活用し、スコアリングやセグメントを自動化

- 営業チームと情報を共有し、優先順位の高いリードから迅速にフォロー

おわりに

展示会の出展は、マーケティング活動において多くのメリットがあります。出展の成果を最大化させるためにも、事前の目的設定と展示会後のアフターフォローは欠かせません。それだけではなく、展示会終了後、獲得した見込み顧客をその後のマーケティング活動にどう活かすかが重要となるでしょう。