BtoBのマーケティングにおいて、予算と人材を手厚く配置している企業が多い施策の1つに展示会があります。展示会には、その目的に合わせて多くの方が来場するため、一度に複数の方々と接触することが可能です。そのため、企業にとって、展示会は新規見込み顧客と接点を持つための一大イベントといえるでしょう。

しかし、展示会での集客、見込み顧客の獲得に問題を抱えている企業は少なくありません。そこで今回は、集客がうまくいかない背景と展示会での集客ポイントをご紹介します。

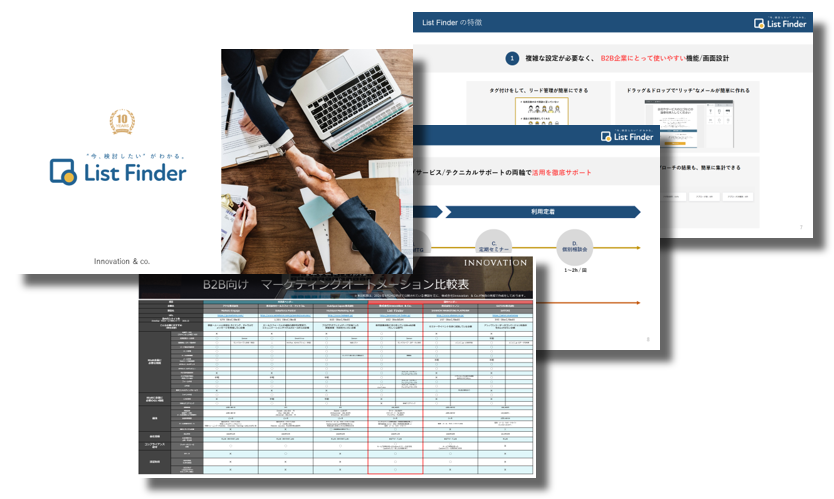

- マーケティングオートメーションツール

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

- ▼この記事でわかること

-

- 展示会集客に失敗する理由

- 集客数を増やすための事前準備とは?

- 集客数を増やす当日の対応

- 展示会成功に欠かせないアフターフォロー

Contents

展示会で集客や見込み顧客獲得に失敗する理由

大規模ホールなどで行われる展示会は、新規見込み顧客を獲得する大きなチャンスです。しかし、多額の費用と人的リソースを配置しても、出展費用すら回収することができずに終わってしまうケースも少なくありません。展示会で売上につながる見込み顧客の獲得ができない背景・原因は、大きく分けて6つです。

失敗する背景

- 情報収集が目的の来場者が増えている

- 近年の展示会では、製品やサービスの「購買」を求める来場者は少なく、主に、業界動向やトレンドなどの情報収集を目的とした来場者が増加しています。そのため、「今すぐ商談になる見込み顧客」になりにくく、目に見える効果を出展企業が感じづらくなっています。

- 展示会へ行く必要性が低くなっている

- インターネットの普及で、情報をオンライン上で収集する人が多くなっていることも見込み顧客が獲得できない背景として挙げられます。Webサイトで製品情報が充実している企業は非常に多く、検索エンジンで「検索」ボタンを押すだけで、必要な情報を入手することが可能です。そのため、わざわざ展示会に足を運んで情報を入手する必要性が低くなっているのが現状です。

失敗する原因

- 事前集客を行っていない

-

見込み顧客が獲得できない原因には、来場者側の変化によるものもありますが、出展社側にも原因があるといえます。展示会においては、会期中の活動だけで集客できると考えられがちであり、事前の集客に力を入れていない企業も見られます。事前の集客を行っていなくても、商品やブースの装飾が目立っていれば、人数だけは集まるかもしれません。

しかし、こうした来場者は、商品の購入を真剣に考えていない場合があるため、見込み顧客とならないケースが多くあります。

商品の購入を真剣に検討している来場者は事前に訪問ブースを調べており、こうした来場者は見込み顧客となる可能性が高いです。見込み顧客を獲得したいと考えているのならば、自社サイトでの告知や案内を行うなど事前の集客にも力を入れましょう。

- 出展すること自体が目的となってしまう

- 自社の商品やサービスを効果的に来場者へアピールするためには、全体的にブースの内容やデザインにこだわる必要があります。

出展自体が目的となってしまうと、来場者のニーズを意識しづらくなります。来場者の課題を解決できそうにないようなブースでは来場者は興味を持ちません。そのため、来場者の目的や意識について考慮したうえで、来場者に興味を抱かせるようなブース演出を検討しましょう。

- ブース設計に問題がある

- ブースのデザインやレイアウトが適切でないと、来場者の関心を引くことができず、結果として集客や商談の機会を失うことになります。

ブース設計には「視認性」「導線設計」「魅力的な展示」「適切なスタッフ配置」といった要素が重要になります。これらを考慮せずに設計すると、来場者の関心を引くことができず、結果的に集客や見込み顧客の獲得に失敗してしまうのです。

- スタッフの対応や雰囲気が良くない

- 来場者はブースの商品やサービスだけでなく、ブース自体の雰囲気も見ています。そのため、来場者やブース付近を通る人に対して、明るく話しかけるなど来場者が立ち寄りやすい雰囲気を出せれば、集客率も向上するでしょう。

しかし、スタッフの対応が悪く近寄りがたい雰囲気である場合、集客率は下がります。展示会においては、ブースだけでなく、スタッフの対応や雰囲気にも気を配りましょう。

- ブース来場者へのフォロー不足

-

展示会での商品や製品のアピールは重要であるものの見込み顧客の獲得には、展示会終了後のフォローも意識する必要があります。展示会終了後のフォローがなければ、見込み顧客とつながる機会を逃すことになり、既存顧客との信頼関係に悪影響が出ます。

そのため、来場者に対してはメールをできれば当日、遅くとも翌日には送付し、既存顧客には来訪後のフォローなどをできるだけ早く行いましょう。そうすることで、自社のアピールや信頼の向上につながるため、展示会後のフォローは十分に行いましょう。

展示会後のフォローについて、下記の記事も是非参考にしてください。

展示会で集客を増やすために必要な事前準備4つのポイント

前述した背景を踏まえ、一大イベントである展示会で効果的な集客を実現し、見込み顧客の獲得につなげるためには、具体的にどうしたらよいのでしょうか。そのポイントは大きく分けて4つあります。

ポイント1.展示会出展の目的を明確にする

最初に大切なことは、「展示会出展の目的」を明確にすることです。以前は、すぐに商談になる案件獲得を目的に展示会に出展する企業がほとんどでした。しかし、顧客のニーズと時代の変化により、展示会の目的が将来的な見込み顧客の獲得となったため、今後は展示会の目的を中長期的に見定める視点が必要です。

展示会では、今すぐ商談になる見込みがない場合でも、自社製品に興味がある来場者と出来る限り多くの名刺交換をしてつながりを確保しましょう。そこから、有益な情報提供を続ける中で、顧客の見込み確度を高め、展示会で獲得した名刺の中からの案件化につなげていきます。

そのため、展示会後のフォロー・関係構築はとても重要であるといえます。事前にフォロー計画を立て、他社より早くアプローチする準備をしておきましょう。

展示会の出展目的については以下の記事をご覧ください。

ポイント2.アプローチするターゲットを明確にする

目的の明確化と同時に、そのテーマについて興味を持ちそうなターゲットについても明確にしておきましょう。展示会出展の目的が明確になることで、見込み顧客がどのような課題を抱えているかを想定したペルソナの設定ができるようになります。

ターゲット層やターゲットのニーズを明確にしておくことで、ブース来訪者に対して効果的なアプローチを行うことができるでしょう。また、自社のターゲット層が来場するであろうテーマの展示会を選んで出店することも、効果的な集客へとつながります。

ポイント3.事前集客は念入りに行う

展示会集客を成功させるためにも欠かせないのが事前集客です。事前集客には、DM(案内状)や自社サイトでの告知、SNSでの告知などがあります。

- ・案内状やメールの送付

-

展示会の見込み顧客となりそうな企業をリサーチして案内状を送付するといった手段があります。案内状を送付する際には、展示会の内容、展示予定の商品やサービスのチラシなどを入れましょう。

更に、案内状を送付した企業に対しては案内状が届くタイミングで、無事届いたか確認するメールを送付するとより効果的です。案内状やメールを活用し、アプローチを積み重ね、効果的な集客を行いましょう。

また、ある程度自社との関係性のある企業であれば、手間はかかるものの電話で直接コミュニケーションを取ることで、集客につながるだけでなく、来場しそうな企業が展示会にどのような目的で訪れるのか知ることができるでしょう。

【関連記事】

- ・自社サイトでの告知

- 自社でWebサイトやブログなどのオウンドメディアを提供している場合、事前にバナーを作成し、展示会の数カ月前から自社サイトに掲載するなどして、展示会への出展をアピールします。

また、展示会に関する特設サイトを用意すれば、自社の出展内容を伝えることが可能です。サイト内にタグを埋め込むことでサイト来訪者の行動を追跡し、展示会出展を知らせるWeb広告の配信もできます。

- ・SNSを利用する

- 自社でXなどのSNSを開設している場合は、SNSでも告知を行いましょう。SNSから展示会・自社サイトのリンクを貼り、そこで詳細な情報をみられるようにしておくことで、既存顧客がリンクをシェアしてくれることがあります。シェアされたリンクから見込み顧客の獲得につながる可能性もあるため、SNSも積極的に活用しましょう。

- ・プレスリリース

- 「プレスリリース」も効果的な手段の1つです。事前に自社の出展情報を広く発信することで、来場者やメディアの関心を引き、ブースへの訪問を促すことができます。

プレスリリースは発信するタイミングも重要です。一般的には、展示会の1カ月前から2週間前の間に発信するのが適切とされています。早すぎると忘れられてしまい、直前すぎると予定を立てにくいため、適切な時期を見極めることが大切です。

このように、展示会の成功には単に出展するだけでなく、事前の情報発信が不可欠です。

ポイント4.ブースのデザインや設計にもこだわる

どのような出展ブースにするかは、展示会での効果的な集客の成功要因の1つです。展示会出展は企業のブランディング効果もあるため、こだわったデザイン設計を意識しましょう。

- ・ブースデザイン

- ブースデザインではコーポレートカラーからコンセプトまで一貫したブランドイメージを構築しましょう。

出展の度に毎回ブースのデザインが変わってしまうと、自社を認知している顧客に誤認される可能性があるため、デザインには一貫性を持たせることが大切です。

- ・キャッチコピー

- 遠くからでも見やすい大きさで、通路を歩く来場者の目に入りやすい位置を考慮しながら、顧客目線でわかりやすいキャッチコピーを設置しましょう。

多くのブースを目にする来場者が足を止めてくれるように、その製品やサービスの特徴は何か、顧客が受けられるメリットは何か、ひと目で伝わるキャッチコピーにすることが重要です。

- ・レイアウト

- 気軽に立ち寄りやすいブースにする事もポイントです。閉鎖的で、中に入らなければ詳細がわからないブースでは、自社の製品やサービスに興味がある来場者も入りにくいものです。

外からでもブース内が見渡せる状態であり、更にブース内の展示品に来場者が自ら触れてみたくなる工夫や、デモンストレーション等を実施し、来場者が立ち寄りやすいようにしましょう。

- ・ブース位置

- ブースの位置に関して、出入り口に近い所は人通りが多くなるため、来場者の目に留まりやすくなります。こうした場所を確保できれば良いものの、確保できない場合は、呼び込み員などを活用してアピールしましょう。

展示会集客を成功させる当日の対応

展示会当日の対応も、集客に大きく影響します。ここでは展示会当日の対応について見ていきましょう。

スタッフの配置も重要!当日は臨機応変に行動する

当日のスタッフ配置も重要です。ブースの間口をふさぐような多数のスタッフ配置は来場者の妨げになります。来場者をスムーズにブースに導くために、スタッフの配置に気を配り導線を確保しましょう。

ブースの中に来場者がいない場合は、スタッフはブース以外のスペースに移動し、ノベルティグッズやチラシの配布をしながら来場者を誘導しましょう。集客が進んできたら、スタッフは接客にまわるなど臨機応変な対応も必要です。

声かけの方法、説明力を磨いておく

接客時は、説明するスタッフが一方的に来場者に話しかけることは避け、来場者がどんな情報を欲しているかしっかりヒアリングしましょう。たとえば、具体的に導入を検討しているのか、最新のトレンドに触れたいだけなのかによって、スタッフの説明内容や説明にかける時間も変わってきます。

さらに、スタッフは競合他社と比較した際の自社製品・サービスの優位性を必ず把握しておきましょう。展示会では、周囲に競合他社のブースが多くある場合が多く、来場者は簡単に製品・サービスを比較できる状態にあります。そのため対応するスタッフは、複数の競合製品を見て回る来場者の印象に残る説明ができるようにしておくことが大切です。

【関連記事】

顧客視点に立ったコンテンツを用意する

顧客目線に立った「コンテンツ」も効果的で、来場者が求める情報を提供できれば、自社ブースに人は集まりやすくなります。

たとえば、動画で成功事例を紹介する方法があります。動画は映像と音声で、伝えたい情報を来場者の目に留まりやすくなります。導入企業の成功事例を提供することで、来場者も自社で導入した場合の成功シーンをスムーズにイメージしてくれるでしょう。

こうした動画などで興味関心を促すことができれば、見込み顧客の獲得にも大きな効果を得られます。

また、来場者の購買フェーズに合わせたホワイトペーパーの提供も効果的です。比較検討の段階にいる来場者に、競合他社との製品・サービス比較レポートを提供するなど、来場者の興味度合いを上げることを意識して用意しましょう。

フライヤーやノベルティなどの配布物にも力を入れる

来場者は複数の企業のフライヤーを持ち帰るため、商品やサービスが分かりやすく解説されていないと、他の企業のフライヤーに埋もれることになります。埋もれないためには、配布物にも力を入れて目に留まるようなフライヤーを作成しましょう。

また、ノベルティを配布する際には、商品名や社名を入れ込むなど工夫することで、自社のアピール、見込み顧客の獲得につながります。このようにフライヤーやノベルティなどの配布物にはこだわりましょう。

【関連記事】

来場者と交流できる体験型イベントを実施する

展示会では、来場者が実際に商品やサービスを体験できるイベントを用意することで、関心を引きやすくなります。デモンストレーションやワークショップ、ミニセミナーなどを行い、来場者が自ら試せる機会を提供すると、理解が深まり、記憶にも残りやすくなるでしょう。

また、スタッフと直接会話できる場を設けることで、質問や意見交換がスムーズに行え、商談へとつなげることも可能になります。参加型イベントを通じて、単なる説明では得られない魅力を伝えることが重要です。

当日の様子をリアルタイム配信する

展示会当日の様子をリアルタイムで配信することで、会場に来られない人にも情報を届け、集客やブランドの認知度向上につなげることができます。SNSでのライブ配信やウェビナーを活用し、新商品発表やデモンストレーションの様子を発信すると、興味を持った人が後からブースを訪れる可能性も高まります。

また、視聴者のコメントにリアルタイムで対応することで、双方向のコミュニケーションが生まれ、より多くの人を巻き込むことができます。

展示会終了後のフォロー方法も考えておこう

展示会での集客が上手くいった後は、その後の営業フォローの方法を考えておきましょう。せっかくたくさんの集客ができたとしても、そこから商談が発生しなければ高い費用を払って出展した意味がありません。

展示会で集めた名刺はその日のうちにデータ化して、来場のお礼メールを送りましょう。その際、マーケティングオートメーション(MA)と呼ばれるツールを使ってメール配信すると、配信後の見込み顧客のWeb上での行動解析をすることができます。

たとえば、お礼メール上の製品詳細リンクをクリックして、製品ページを30分かけて閲覧した、などのデータを得ることができるため、自社製品への興味度合いを推測することができます。優先して対応するべき見込み顧客が誰なのか分かり、アプローチの手がかりもつかめるため、展示会後の営業活動を効率化できます。

展示会後のフォローについて、下記の記事も是非参考にしてください。

実際にMAツールを活用して営業活動の効率化に成功した企業の事例は、以下のバナーからダウンロードいただけます。

導入企業様の成功事例をご紹介!

save_alt導入事例

をダウンロードするplay_arrow

まとめ:展示会での集客は事前準備が重要

展示会に出展しても効果が思うように得られないと、悩んでいる企業が多いのが現状です。効率的に見込み顧客を獲得するためにも、展示会出展の際は現状を踏まえて事前準備をしっかり行ってから、当日を迎えましょう。

展示会の出展効果を上げたい方、導入実績1,800アカウント以上の国産MAツール「List Finder」をお試しになりませんか?初めての方も使いこなせるシンプルな機能設計で、サポートも充実しています。

出展効果を最大化させるためのList Finderの使い方はこちら。