展示会出展を考えている企業の担当者の中には、展示会出展で得られる効果や効果を高める方法について知りたい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、展示会出展の効果を最大限に引き出すための具体的な対策と効果測定のポイントについて解説します。さらに、展示会での成果を高めるための秘訣もご紹介します。展示会効果を最大化したい方必見の情報です。

- ▼この記事で分かること

-

- 展示会で得られる効果とは何か

- 出展効果を最大化する方法

- 効果測定の方法とポイント

- マーケティングオートメーションツール

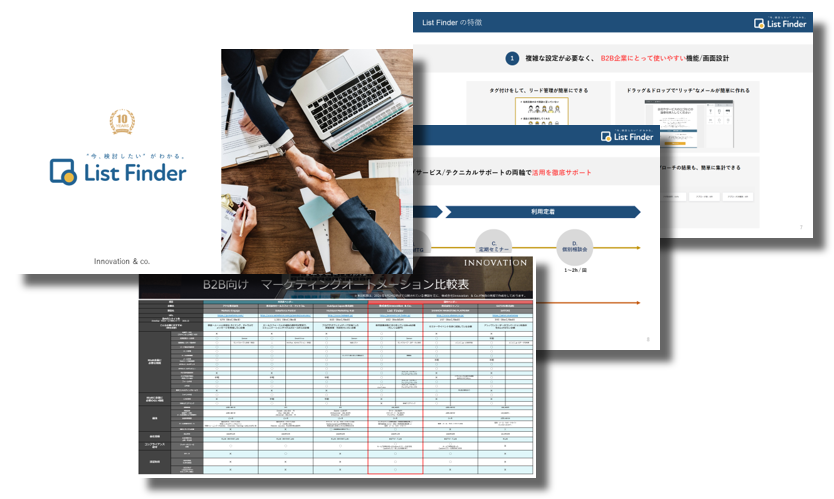

List Finder資料ダウンロード - 弊社のマーケティングオートメーションツール「List Finder」は、セミナー/展示会の準備から運営、参加者へのアプローチをサポートする機能を搭載しております。この資料ではプランごとの機能や価格、サポート体制などをまとめています。「【最新版】MAツール比較表」つき!

Contents

展示会とは?

展示会とは、企業や団体が自社の製品やサービスを紹介し、来場者との交流を通じてビジネスの機会を創出するイベントのことです。特定の業界に特化したものから、幅広い分野を対象としたものまでさまざまな形式があり、主に商談や情報交換、新規顧客の獲得を目的として開催されます。

来場者は最新の製品情報を得たり、企業担当者と直接話したりすることで、具体的な導入の検討やビジネスのヒントを得ることができ、企業にとっては、ブランド認知度の向上や市場調査の場としても活用されるため、マーケティング戦略の一環として重要な役割を果たします。

展示会来場者の目的

展示会来場者の目的はさまざまですが、主に情報収集、比較検討、商談などがあります。特に情報収集を目的とする来場者が多く、新しい製品やサービスの最新情報を得たり、業界のトレンドや技術の進化を把握したりするために展示会を訪れます。しかし、コロナ禍を経て来場者の傾向にも変化が見られ、単なる情報収集ではなく、具体的な導入を検討する意欲の高い見込み顧客が増加しています。

そのため、企業にとっては従来以上に商談のチャンスが広がっており、来場者とより深いコミュニケーションを取ることが求められます。また、展示会は複数の企業の製品を一度に比較できる場でもあり、自社に最適なソリューションを検討する来場者にとって重要な機会となっています。

展示会の概況

展示会は、企業が自社の製品やサービスを紹介し、ビジネスの機会を創出する重要なマーケティング手法の1つです。近年では、オンライン展示会やハイブリッド型の開催も増え、リアルとデジタルを組み合わせた手法が主流になりつつあります。これにより、来場者データの取得やフォローアップの強化が可能となり、マーケティング施策の精度を向上させることができます。

企業にとっては、単にブースを出展するだけでなく、事前のプロモーションや展示会後のフォローアップを含めた戦略的な活用が求められています。

展示会の種類

展示会にはさまざまな種類があります。自社の出展を考える場合どのような展示会に出展するべきでしょうか。ここでは、代表的な3つの展示会について見ていきましょう。

見込み顧客を獲得する合同展示会

合同展示会は、特定の業界やテーマに特化した展示会です。たとえば、自動車業界やIT業界の展示会などがあります。関連する業界関係者が集まることが多く、最新の技術やトレンドを紹介する場所とされています。

主な来場者はビジネスマンで、参加者にとって情報収集やビジネス展開の機会となる重要なイベントです。展示会と聞いてイメージするのがこの合同展示会にあたり、ほとんどがBtoB企業向けとして開催されています。

商品紹介の場パブリックショー

パブリックショーは、商品やサービスの販売や宣伝をおこなうために企業が出展する展示会のことです。合同展示会がビジネスマンやBtoB向けであるのに対し、このパブリックショーは、BtoC、つまり一般消費者向けに開催されます。

新商品の発表やその場で販売を行うことが目的とされ、来場者も目当ての商品を購入するために来場します。コミックマーケットやモーターショーが代表的です。

関係を強化するプライベートショー

プライベートショーは、企業が自社の技術の紹介や新商品のプロモーションを行う場で、一般公開はされず、主催企業の招待によって集客を行います。プライベートショーの目的は、招待客との関係性の構築です。自社のファンとなってもらうためにも、オリジナリティのあるテーマやコンセプトで企画を行うことが求められます。

展示会出展で得られる4つの効果とは?

展示会に出展することで得られる主な効果を4つを見ていきましょう。

1.新規顧客の獲得

展示会出展効果の1つは「新規顧客の獲得」です。多くの来場者が訪れる展示会では、一日でたくさんの見込み顧客と接触することができます。

ほとんどの展示会ではテーマが決められており、そのテーマに興味や関心をもつ人たちが来場しています。そのため、自社の求める見込み顧客が来場するテーマの展示会に出展することができれば、自社の認知度が低い場合であっても自社に興味をもってもらえる可能性が高まり、リードを多く獲得できるチャンスとなります。

2.既存顧客との関係性強化

2つ目の効果は、「既存顧客との関係性強化」です。展示会には既存顧客も訪れます。自社のブースに来てもらいたい既存顧客へは、あらかじめ案内状などを送付し告知しておくことで集客することも可能です。

既存顧客と直接会って話をすることは、関係性の向上や新たなニーズの掘り起こし、新商品のアピールなどを自然な形で行うことができ、クロスセルを生み出すことも考えられます。

3.認知拡大

3つ目の効果は、「認知の拡大」です。展示会では直接説明したり、実際に製品を体験してもらうことで、自社の認知度を高めることができます。またブース自体を、自社や自社製品のテーマに合わせたカラーやデザインにすることで、より自社のイメージを強く印象付けることができるでしょう。

また認知度を高めることができれば、その場では商談に至らなくても、あとから問い合わせや資料請求につながる可能性もあります。

4.販売促進

4つ目の効果は、販売の促進です。新規顧客の開拓や既存顧客との関係強化を通じて、売上拡大につながる可能性も高まります。直接商品やサービスを訴求できる場である展示会は、来場者が実際に製品を見て触れることで理解を深められる貴重な機会です。

また、特典付きのキャンペーンや即時購入を促す仕組みを導入することで、展示会当日に具体的な受注につながるケースもあります。これらを通じて、短期的な売上だけでなく、長期的なブランド認知や購買意欲の向上も期待できるでしょう。

展示会出展のメリットについては、以下の記事も参考にしてください。

展示会の効果測定方法

展示会出展の成果を判断するためにも、展示会後の効果測定が欠かせません。ここでは、効果測定の重要性や指標について解説していきます。

効果測定の重要性

展示会に出展する際は、どの企業も目的や目標を立て取り組んでいるでしょう。効果測定を行うことで、これらの目標に対しての達成度合いを評価することができます。また、目標が達成されていなかった場合には、その原因を特定し、改善策を見つけることにもつながります。

さらに、マーケティングにおいてもどのアプローチが成功し、失敗したか把握することができるでしょう。これにより、今後の展示会やマーケティング活動において、より効果的な戦略を立てることができます。このように展示会の成功要因や課題を把握できることから、出展後の効果測定が欠かせません。

効果測定の指標

目的に対する達成度を測るためにも、効果が測定できる具体的な数値を指標として設定しておきます。展示会での効果測定の指標は以下のようなものがあります。

- ・訪問者数

-

1つ目の指標は、ブースへの訪問者数です。訪問者数を正確に数えることは難しいですが、チラシやノベルティの配布数を計測することでおおよその訪問者を把握しておきます。

展示会会場全体の来場者数が増えているのに対して、訪問者数が減ってしまっている場合、集客方法に課題があることがわかります。また、訪問者数が増えているのに名刺交換数やアンケート回答数が減っている場合、コンバージョンに至るまでの施策に改善点があることがわかるでしょう。

- ・名刺交換数

-

展示会では、より多くの名刺を獲得することがその後の成果へとつながる可能性を高めます。特に展示会の目的が「新規顧客の獲得」である場合は、効果として判断できるでしょう。

またBtoBでは、展示会後すぐに成約につながることは少ないため、この名刺交換数は、自社に興味や関心をもってくれた見込み顧客数として指標とすることができます。

- ・アンケート回答数

- アンケートやヒアリング回答数も効果を判断しやすい指標です。アンケートでは、来場者の自社に対するリアルな評価を得られます。また、見込み度合いやニーズなど来場者の情報も名刺情報より詳細に把握することができるでしょう。数値での目標設定も立てやすいことから、アンケート回答数も展示会での効果測定に欠かせない指標といえます。

- ・商談化数

-

ここでの商談化数は、展示会を通して案件化、商談化した数となります。BtoBでは、認知から成約までのプロセスが多く、成約には中長期的な時間を要するため、受注の前段階となる商談化数を指標とすることが展示会の成果を測る1つとなるでしょう。

また、商談化数を正確に判断するためにも、どこまで話が進めば商談としてカウントするのかといった基準を事前に社内で定めておく必要があります。

- ・受注数

-

受注数は、展示会を通じて受注に至った数です。この受注数が展示会の成果として最も明確な数字であるといえます。

また受注件数のみならず、受注金額も指標となります。自社で扱う商品やサービスの単価に合わせて設定し、普段の営業時と展示会での成果を比較しましょう。

しかしBtoBでは、リードの獲得から受注まで中長期的な時間を必要とすることが多いため、展示会後すぐに効果測定を行う際の指標としては判断が難しいこともあります。

- ・LTV(顧客生涯価値)

-

LTV(顧客生涯価値)とは、顧客から生涯にわたって得られる利益のことです。つまり、1回の取引で得られる利益だけではなく、その後、自社との取引を終了するまでにもたらす利益を表す指標です。

リードの獲得から受注まで中長期的な時間を必要とするBtoB企業の場合、展示会後すぐの効果測定だけでなく、こうしたLTVのような長期的なスパンでの検証も必要であり、重要な指標といえるでしょう。

- ・ROI(費用対効果)

-

展示会出展にかかった費用に対して効果がどれだけ出ているのかを判断できるROI(費用対効果)も指標とすることができるでしょう。ROIは一般的に、『 展示会で発生した利益 ÷ 投資額 × 100』で求めます。ここでいう投資額とは、出展費用や設営費用、ノベルティなどの販促物にあたります。

ROIを把握することで、出展効果を数値として判断することができるため、展示会の成果を測るうえで重要な指標であるといえるでしょう。「ROI」については、以下の記事で詳しく解説しています。

効果測定結果の活用方法

設定された目標に対しての達成度を判断できる効果測定では、検証の結果を今後のマーケティング施策に活かしたり、次回の展示会へ向けて効果的な施策を打ち出せるようになります。たとえば効果測定の結果、目標が達成されていなかった場合にはその原因を特定することで、改善策を見出すことができるでしょう。

さらに、マーケティングにおいてもどのアプローチが成功し、失敗したか把握することで、今後の展示会やマーケティング活動において、より効果的な戦略を立てることができます。このように展示会後の効果検証を行うことは、展示会のみならず今後のマーケティング施策の効果を徐々に高めることができるのです。

展示会の効果測定については、以下の記事をご覧ください。

展示会の出展効果を高めるポイント

ここからは展示会での出展効果を高めるために意識しておきたい3つのポイントをご紹介します。

出展目的を明確化する

出展効果を高めるためには、展示会への出展の目的を明確化しておくことが重要です。目的を明確にすることで、チーム全体として目指す指標が見えてきます。

また展示会出展には時間だけでなくコストもかかるため、それに見合うだけの利益を得る必要があります。そこで、展示会の成果を客観的に判断していかねばなりません。展示会の成果を判断するためには、効果測定を行いますが、そこでの判断材料とするためにも、出展目的と同時に、具体的な数値目標も設定しておくことも重要となります。

展示会の出展目的については、以下の記事で詳しく解説しています。

ターゲットユーザーを把握する

展示会に出展する目的が決まったらターゲットを設定します。自社ブースに訪れてほしい見込み顧客像の業種や役職、さらにそのターゲットが来場する目的や課題、ニーズを想定したペルソナを設定し、社内で共有することで、チーム全体としての認識のズレを最小限に留めます。

またターゲットを明確にすることで、展示用のコンテンツなどブース来訪者に対して効果的なアプローチが可能となるでしょう。

ターゲット層に合わせたテーマで出展する

展示会出展の際には、自社に合うテーマの展示会を選定する必要があります。

展示会では、設定されたテーマに関心がある人が集まるため、自社に合ったテーマの展示会に出展することで自社商品に興味・関心を持ってくれそうな見込み顧客が来場することになります。

また、他社や主催者も展示会の宣伝を行うため、自社だけで開催するセミナーやイベントと比べても幅広い集客が望めるでしょう。

【準備・当日・出展後】展示会で効果を出すための3つのステップ

ここでは、展示会の出展をより効果的にするために必要な対策を「事前準備」「当日の対応」「展示会後のアフターフォロー」に分けてそれぞれ紹介していきます。

【事前準備①】集客を行う

展示会集客を成功させるためにも欠かせないのが事前集客です。出展の目的に合わせて、自社ブースに来場してほしいと考えるターゲットに向けて事前告知をしておくことが大切です。事前集客には、SNSでの告知やメール、自社サイトでの告知などがあります。

- ・SNSの活用

- 企業で公式X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを開設している場合は、SNSを活用した告知を行いましょう。

出展する展示会や自社サイトのリンクを貼り、SNSから詳細な情報をみられるようにしておきます。SNSのシェア機能により、情報が拡散されれば、シェアされたリンクから見込み顧客の獲得につながる可能性も考えられるため、SNSは積極的に活用しましょう。

- ・メールマーケティングの活用

-

展示会開催の1カ月前には、展示会の内容、展示予定の商品やサービスのチラシなどを入れた案内状を送付し集客につなげましょう。更に、案内状を送付した企業に対しては案内状が届くタイミングで、無事届いたか確認するメールを送付するとより効果的です。

また、ある程度自社との関係性のある企業であれば、電話で直接コミュニケーションを測る方法もあります。集客につながるだけでなく、どのような目的で展示会に訪れるのか知ることもできるでしょう。

- ・自社サイトでの告知

-

自社でWebサイトやブログなどのオウンドメディアを提供している場合、展示会の数カ月前からサイトに掲載するなどして、展示会への出展をアピールします。

また、展示会に関する特設サイトを用意すれば、自社の出展内容などより詳しい情報を伝えることが可能です。サイト内にタグを埋め込むことでサイト来訪者の行動を追跡し、展示会出展を知らせるWeb広告の配信も可能となります。

展示会前の集客についてのより詳しい内容は、以下の記事をご覧ください。

【事前準備②】パフォーマンス向上のためのブース設計

- ・来場者が立ち寄りやすいブース設計

-

展示会の効果を高めるためには、来場者の関心を引き、滞在時間を延ばすブース設計が重要です。まず、視認性を高めるために、企業のブランドカラーやロゴを効果的に配置し、遠くからでも認識しやすいデザインを採用します。

また、通路沿いにオープンなスペースを確保することで、入りやすい雰囲気を作り、来場者の足を止めやすくすることも重要です。さらに、タブレットやデジタルサイネージを設置することで、来場者が自主的に情報を得られる環境を整えます。商談スペースを設ける場合は、周囲の騒音を考慮し、落ち着いて話ができるレイアウトを工夫すると、具体的な商談につながりやすくなります。

- ・魅力的なコンテンツの用意

-

来場者が求めるコンテンツを用意しておくことも欠かせません。まずは、動画の活用です。導入事例などを映像と音声で伝えることで、来場者の目に留まりやすく、実際に導入した際の成功シーンを想像しやすくなります。

また、ホワイトペーパーの提供も効果的です。すでに比較・検討の段階にいる来場者には、競合他社との製品比較レポートを提供することで興味度合いを引き上げることができるでしょう。さらにチラシやノベルティの配布では、他社のチラシに埋もれないためにも商品名や社名を入れ込むなど工夫が求められます。見込み顧客の獲得につなげるためにも、顧客視点に立った魅力的なコンテンツの用意が重要となります。

展示会で配布するチラシ作成のポイントについては、以下の記事をご覧ください。

【当日の対応】当日は臨機応変に行動する

展示会当日の対応も、集客に大きく影響します。ここでは展示会当日の自社ブースでの対応について見ていきましょう。

- ・スタッフの配置

-

当日は、来場者がブースに入りやすい導線の確保やスタッフの配置が大切です。まず、ブースの間口をふさぐような多数のスタッフ配置は来場者の妨げになります。来場者をスムーズにブースに導くために、スタッフの配置に気を配り導線を確保しましょう。

またブースの中に来場者がいない場合は、スタッフはブース以外のスペースに移動し、ノベルティグッズやチラシの配布をしながら来場者を誘導しましょう。集客が進んできたら、スタッフは接客にまわるなど臨機応変な対応が求められます。

- ・声かけの方法

-

接客時は、説明するスタッフが一方的に来場者に話しかけることは避け、来場者がどんな情報を欲しているかしっかりヒアリングしましょう。たとえば、具体的に導入を検討しているのか、最新のトレンドに触れたいだけなのかによって、スタッフの説明内容や説明にかける時間も変わってきます。

さらに、スタッフは競合他社と比較した際の自社製品・サービスの優位性を必ず把握しておきましょう。展示会では、周囲に競合他社のブースが多くある場合が多く、来場者は簡単に製品・サービスを比較できる状態にあります。そのため対応するスタッフは、複数の競合製品を見て回る来場者の印象に残る説明ができるようにしておくことが大切です。

展示会での声かけのコツについては、こちらの記事を参考にしてください。

- ・体験型イベントの実施

-

展示会では、来場者が実際に商品やサービスを体験できるイベントを用意することで、関心を引きやすくなります。デモンストレーションやワークショップ、ミニセミナーなどを行い、来場者が自ら試せる機会を提供すると、理解が深まり、記憶にも残りやすくなるでしょう。

また、スタッフと直接会話できる場を設けることで、質問や意見交換がスムーズに行え、商談へとつなげることも可能になります。参加型イベントを通じて、単なる説明では得られない魅力を伝えることが重要です。

【出展後】フォローアップを行う

展示会後の営業フォローの方法も考えておきましょう。せっかくたくさんの集客ができたとしても、そこから商談が発生しなければ効果的な出展とはいえないでしょう。そこで展示会終了後には、以下の方法でアフターフォローを行います。

- ・獲得した名刺をランク分けする

-

展示会で獲得した多くの名刺は、温度感や検討度合いがバラバラな状態です。そこでまずは、それぞれの見込み度合いに合わせグループ分けを行います。全ての獲得名刺に、同じフォローを行うことはできないため、温度感や検討度合い別にグループ分けを行い、優先順位をつけてフォローアップを行うことが重要です。

それぞれのランクに合わせて適切なアプローチを行うことで、より効果的に見込み度合いを高めることにつながります。また、営業やマーケティング部門の業務の効率化にもつながるでしょう。展示会後のフォローについては、以下の記事で詳しく解説しています。

- ・お礼メールを送付する

- 展示会終了後は、当日中か遅くても翌日には感謝の気持ちを伝えるお礼メールを送付しましょう。お礼メールを送ることで多くの出展他社の中から自社を思い出してもらうきっかけとなります。

早い段階で自社を印象付けることができれば、その後の問い合わせや商談創出へとつながる可能性が高まるでしょう。このとき、出展商品の資料などを一緒に送付することでより親切な印象を与えることができます。展示会後のお礼メールの書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

- ・営業部門にパスするタイミングを定義する

- 収集した見込み顧客の情報を適切な時期に営業部門へ引き渡すことで、商談の効率化と受注率の向上を図ることができます。見込み顧客を営業に引き渡す基準として、たとえば「具体的な課題を抱えている」「一定の購入意欲が見られる」などの条件を設定するのが一般的です。

このような基準を定義しておけば、無駄なリソースを使わずに、営業活動を効果的に進めることが可能になります。

展示会を開催する際に意識しておくべき3つの注意点

展示会を開催する際には以下の3つの注意点を意識することが重要です。

展示会出展にはノウハウが必要

展示会は単にブースを設置するだけでは成功しません。効果的な出展には、ターゲットの明確化、魅力的なブースデザイン、来場者との効果的なコミュニケーション方法など専門的な知識や経験が求められます。社内にノウハウのある人がいない場合は、展示会の運営会社や専門家のアドバイスを受けることも選択肢の1つです。

展示会の準備にはコストや時間がかかる

出展に際しては、ブース設営費やスタッフ派遣費、プロモーション費用など、多くのコストが発生します。また、準備期間が長期間に及ぶ場合もあり、スケジュール管理やリソース確保が重要です。そのため展示会準備の前には、適切な予算と時間を確保する計画が必要です。

すぐに商談につながるとは限らない

展示会では名刺交換や情報収集は容易に行えますが、これが即座に商談や受注につながるケースはあまり多くはありません。そこで展示会後のフォローアップや、見込み顧客をを育成するための仕組み作りが成功に直結します。

展示会を成功させるMAツールの活用

展示会を成功させるためには、MAツール(マーケティングオートメーション)の活用が効果的です。MAツールを導入することで、来場前のアプローチから当日の対応、展示会後のフォローアップまで一連のプロセスを効率化できます。

たとえば、来場前にはメール配信機能を活用して、招待状の送付や事前登録を促し、関心度の高い見込み顧客を集めることが可能です。当日は、QRコードを活用した受付の自動化や、来場者の行動データの記録によって、関心の高い製品やブースの訪問履歴を把握できます。また展示会後は、蓄積したデータをもとにスコアリングを行い、関心度の高い見込み顧客に対して優先的にフォローアップが実施できるでしょう。

このように、MAツールを活用することで、展示会の成果を最大化し、見込み顧客の獲得から商談につなげるプロセスを最適化することができます。

新規顧客の獲得を目的に出展した展示会の成功事例

あるBtoB企業は、新規顧客の獲得を目的に展示会へ出展しました。従来の展示会では名刺交換のみで終わるケースが多く、商談につながる割合が低いことが課題でした。そこで、事前のターゲットリスト作成、展示会当日のデジタル活用、展示会後のフォローアップ強化という3つの施策を実施しました。

まず、展示会の告知を事前にメールマーケティングやSNS広告を活用して行い、関心度の高い見込み顧客を集客しました。当日は、QRコードを活用した来場者管理システムを導入し、ブース訪問者のデータを自動的に記録することで、製品説明やデモを通じて来場者の関心度を高め、次のアクションにつなげる工夫を行いました。

展示会後は、MAツールを活用して訪問履歴やアンケート結果を分析し、関心度の高い見込み顧客に優先的にフォローアップを実施。その結果、従来の展示会と比較して商談件数が約1.5倍に増加し、成約率も向上しました。

このように、事前の戦略設計とデジタルツールを活用したフォローアップにより、展示会の成果を最大化した成功事例といえます。

まとめ

この記事では、展示会出展を行うことで得られる効果や効果を高める方法について解説してきました。出展効果のある展示会開催にするためにも、事前準備や効果測定を怠らずに取り組むことが大切です。

【あわせて読みたい】